传记文学

王尔德狱中记 豆瓣

9.1 (7 个评分)

作者:

[爱尔兰] 奥斯卡·王尔德

译者:

孙宜学

中国人民大学出版社

2004

- 5

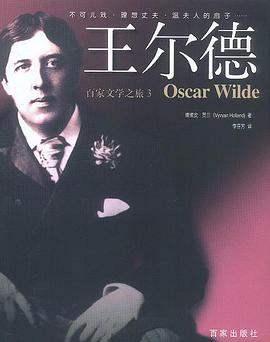

奥斯卡・王尔德(OscarWilde.1854―1900)是英国19世纪末颓废的唯美主义文学的代表作家。他的一生,有过因杰出的才华丽众星烘月般的荣耀,也有过因放浪不羁、声名狼藉而坠人万劫不复的精神地狱的悲惨。快乐时他是一只在天地间自由地吃取快乐之果的无忧鸟,放浪时他是向地狱最深处潜去以攫取恶名的撤旦,悲哀时则是终日以泪洗面、痛心疾首的圣徒……王尔德就是这样一个矛盾同一体,解剖这个复杂的矛盾同一体,对我们了解一个天才的人格,了解这个天才所处时代的“人格”,都是意味深长而又艰难的工作。而他一生所写的书信,无疑是我们实现这个目的的一件锐器,是我们可以探视到王尔德灵魂最深处秘密的

断头王后 豆瓣 谷歌图书

Marie Antoinette: Bildnis eines mittleren Charakters

8.8 (5 个评分)

作者:

[奥地利] 斯蒂芬·茨威格

译者:

李芳

希望出版社

2009

- 9

本书是茨威格的人物传记作品中,最为人称道的作品之一,出版后曾轰动欧洲。

玛丽·安托瓦内特天生丽质,却成了母亲政治棋盘上的一颗棋子,15岁远嫁法国,与当时还是王储的路易十六结为夫妇。

路易十六性格软弱,由于生理上的原因她不能履行丈夫的责任,并由此放任安托瓦内特的任性胡为以作为补偿。在法国大革命爆发前,安托瓦内特为了排解不幸婚姻带来的苦闷,终日沉迷于打扮、跳舞、赌博中,并耗费巨资修建行宫,左右国王、干预朝政,被讥讽为“赤字皇后”。

当时的法国正处于内忧外患、危机四伏之中,安托瓦内特的轻率和政治上的幼稚使她在法国大革命时期被置于狂飙的巅峰,最终难逃厄运。

茨威格对这位薄命红颜跌宕起伏的人生给予深深同情,力图把她作为一个“普通的女人”来描写,使她的悲剧性更具有感染力,更能打动人心。

玛丽·安托瓦内特天生丽质,却成了母亲政治棋盘上的一颗棋子,15岁远嫁法国,与当时还是王储的路易十六结为夫妇。

路易十六性格软弱,由于生理上的原因她不能履行丈夫的责任,并由此放任安托瓦内特的任性胡为以作为补偿。在法国大革命爆发前,安托瓦内特为了排解不幸婚姻带来的苦闷,终日沉迷于打扮、跳舞、赌博中,并耗费巨资修建行宫,左右国王、干预朝政,被讥讽为“赤字皇后”。

当时的法国正处于内忧外患、危机四伏之中,安托瓦内特的轻率和政治上的幼稚使她在法国大革命时期被置于狂飙的巅峰,最终难逃厄运。

茨威格对这位薄命红颜跌宕起伏的人生给予深深同情,力图把她作为一个“普通的女人”来描写,使她的悲剧性更具有感染力,更能打动人心。

列侬回忆 豆瓣

Lennon Remembers

7.8 (25 个评分)

作者:

[美] 扬·温纳

译者:

陈维明

/

马世芳

广西师范大学出版社

2011

- 3

有史以来最成功的艺人之一——约翰·列侬的“独立宣言”,1970年《滚石》RollingStone完整收录专访录,首度出版。该书堪称约翰·列侬与The Beatles及“旧时代”的决裂之作。

每个人都有自己心目中的约翰·列侬,但只有这本书中的列侬如此愤怒、凶悍。他向一切他认为虚假的东西发起了猛攻。在这些进攻中,当然免不了抖搂些摇滚乐背后的秘闻。而真正要命和有趣的是,列侬把Beatles判定为艺术冒牌货——“我们无非是一个把事搞得很大很大的乐队……仅此而已”;“我的技术不怎么样”;“我弹得很烂”;“我也不喜欢多数Beatles的歌”;在英国各地巡演之前“我们的音乐就已经死了”;“我们杀死自己,换取后来的成功”;“Beatles是世界上最大的大混蛋”:对由Beatles和摇滚乐带来的革命,他的结论是“梦已经做完了,一切都还是老样子,只不过如今我已经30岁,而一大堆人留了长头发,如此而己”……

每个人都有自己心目中的约翰·列侬,但只有这本书中的列侬如此愤怒、凶悍。他向一切他认为虚假的东西发起了猛攻。在这些进攻中,当然免不了抖搂些摇滚乐背后的秘闻。而真正要命和有趣的是,列侬把Beatles判定为艺术冒牌货——“我们无非是一个把事搞得很大很大的乐队……仅此而已”;“我的技术不怎么样”;“我弹得很烂”;“我也不喜欢多数Beatles的歌”;在英国各地巡演之前“我们的音乐就已经死了”;“我们杀死自己,换取后来的成功”;“Beatles是世界上最大的大混蛋”:对由Beatles和摇滚乐带来的革命,他的结论是“梦已经做完了,一切都还是老样子,只不过如今我已经30岁,而一大堆人留了长头发,如此而己”……

苏格兰女王 豆瓣

作者:

[奥地利] 斯蒂芬·茨威格

团结出版社

2006

- 1

《美丽与权欲:苏格兰女王玛丽斯图亚特传》讲述了玛丽·斯图亚特出生后6天成为苏格兰女王,6岁成为欧洲最有权力的一位王子的未婚妻,17岁成了法国王后。她的精神生活还没有真正开始,而她的权力已达到顶峰。在未满25岁时,她的人生实际上就结束了。她参加过两个丈夫的婚礼,失去了两个王国,曾在犯罪的黑暗道路上徘徊,还蹲过监狱,但每一次她都能再次登上王位,登上婚礼的圣坛。她的生命就像是火焰,火焰的反光几个世纪后还在闪耀。 就在她被送上断头台时,她为自己准备了血红色的内衣裙和齐肘长的血红色手套,以免受刑时刀斧迸起的鲜血溅洒在她的衣服上太刺眼。

伊丽莎白女王和埃塞克斯伯爵 豆瓣

Elizabeth And Essex

作者:

(英)利顿.斯特莱切

译者:

戴子钦

生活·读书·新知三联书店

2005

- 11

这是一部交织着男女恋慕之情和君臣权力之争的真实的历史。英国著名作家斯特莱切在书中用写小说的手法,对英国女王伊丽莎白及其巨下埃塞克斯两人的思想、性格、才能、作风,以及他们在政治上和感情上那种不寻常关系的发展变化,作了生动的描述和精辟的分析,使这几个历史人物以血肉具备的形象呈现在读者眼前,并且引人深思。斯特莱切以此开创了现代传记文学的新路,使得本书成为一本传记文学中的名著。

维多利亚女王传 豆瓣

Queen Victoria

作者:

[英]里敦·斯特莱切

译者:

卞之琳

商务印书社

2005

- 3

中译本重印前言

里敦·斯特莱切(Giles Lytton Strachey,一八八○——一九三二)所著《维多利亚女王传》(Queen Victoria)写在六十多年前(出版于一九二一年),现在还没有被人遗忘,我的译本完成于五十年前(一九三五年),现在还辱承新知旧好不时提说,出版社相约重印,亦已有年,如今更殷切催促,我只好忙里偷闲,见缝插针,匆匆校订一遍,聊以塞责,也就不得不作一点说明。

近十年来,英美学术界对于斯特莱切生前所属的布卢姆斯布里(Bloomsbury)文社及其主干维吉妮亚·伍尔孚的研究与资料整理,转趋活跃。去年它的小说家成员摩根·福斯特(Edward Morgan Forster)最后一部长篇小说《印度行》被改编成电影上映了,轰动一时。斯特莱切开现代传记文学先河的著作,特别是这部臻于成熟的代表作,必然也会在现代文学史上,以至今后读书人手里,继续放光。近年来国内传记文学表现了兴旺的趋势,文学翻译以及文学翻译研究有了蓬勃的开展。海内外时机的交汇也就使我生平这个第一部专书的试译文,也是我生平仅有的一部传记文学的译本,沾了光,托了福,及时得到了译者自己修订一下,小补艺术良心的机会。

二十世纪只剩最后四分之一了。依我落伍的眼光看来,两次世界大战期间、期内以至期前后若干年,可能还算是本世纪资本主义世界文学史上的鼎盛时期。当时,十年代、二十年代、三十年代以至四十年代初,优秀作品,竞放异彩,不少成就经得起时间的考验,似乎超过了后起的诸多时髦作家更标新立异的作品。

英国十九世纪,主要是维多利亚时代后期,占统治地位的道统,到二十世纪受到了一部分不甘心颓废的“精神贵族”的新挑战,应运而兴起了一种“拆台”(debunking)文学。所谓“拆台”,也无非揭虚表、破迷信、屏滥调,并无造反的意思。文风一变,主要在二十年代,打开了相当繁荣的新局面,也就此呼彼应,成为西方所谓“现代派”一个新阶段的组成部分。

伦敦布卢姆斯布里这个住宅区是这种繁荣的一个典型小中心。那里的伍尔孚和贝尔(Clive Bell)连襟家,每星期四集聚了少数名士,开明,脱俗,不仅有作家、艺术家,还有思想家、经济学家,尽管倾向不尽相同,形成了一个汇合点。早先,老一代小说家亨利·詹姆士偶尔光顾;后来,初享盛誉的诗人艾略特、初出茅庐的小说家衣修午德也间或出入门下。斯特莱切是其中唯一的现代传记文学家。

斯特莱切恰就是以首先好像跟维多利亚时代名人开玩笑起家。他的第一本传记文学集《维多利亚朝名人传》,一九一八年出版,一举成名,使他成为欧洲现代新传记文学的先导。在这前后,他写过一本法国文学史论小书和几本传评小书,一九二八年出版《伊丽莎白和艾瑟克思》,原似乎想写得烂漫一点,终失却平衡,有违他自己写传记的本色。他生平所著数量不多,而以《维多利亚女王传》分量最重,最恰到好处,该是他造极的作品。

他在这本传记里,透过维多利亚女王本人及其左右大人物的王袍朝服,揭示真实面目,公私相衬,亦庄亦谐,谨严而饶有情趣,富于生活气息。

关于这一点,斯特莱切在这本传记里也就表露了他对传记写作的看法。书里写到配王死后,维多利亚女王要臣下为她挚爱的丈夫一再立传,出了几本皇皇巨著,表彰他尽善尽美,问世后并未产生她所预期的效果。“……世人见陈列出来给他们赞叹的人物倒像是道德故事书里的糖英雄,而不像有血有肉的同类,耸一耸肩,一笑,或是轻薄的一哼,掉头而去了。然而在这一点上,世人同维多利亚都有所失。因为实际上亚尔培是远非世人所梦想及的有趣人物。仿佛出于一种离奇的捉弄,一个毫无瑕疵的蜡像硬被维多利亚的恩爱镶嵌进了一般人的想象,而蜡像所表现的人物本身……却消失得无影无踪了。”(第七章第三节末尾)他写这本传记,就作了相反的尝试,根据大量资料,精加汰洗,巧为剪裁,使出了生花妙笔。结果这本书不只是大可参考的历史传记,而更是大可欣赏的传记文学。

我最初注意到这本书,是读了梁遇春(秋心)写的一篇评介长文。斯特莱切死于一九三二年一月,梁在当年六月也病故了,大约只活到前者的一半年龄。这篇遗稿,现在查出,发表在十月一日出版的《新月》第四卷第三期上。编者,显然是还在教我课的老师叶公超,在文后说,这篇文章难能可贵,水平超过了当时英、法、美几种著名文学期刊上发表的纪念专论。梁文里提到的一件小事:总不免带调侃笔调的这本书,刚刚出版,维多利亚的“孙子(乔治五世)看了之后,也深为感动,立刻写信请他到宫里去赴宴,他却回了一封措词婉转的短简,敬谢陛下的恩典,可是不幸得很——他已经买好船票,打算到意大利去旅行,所以还是请陛下原谅吧。”我当时就想,斯特莱切,虽不是酒仙,也有我国古文士“天子呼来不上船”的太白遗风。后来在一九三四年秋后,经也曾教过我课的余上沅介绍给中华文化基金会胡适主持的编译委员会特约译书,我就想起了这本书。所谓“特约”,倒也自由,译者自定选题,只是在我这种受第三级稿酬待遇的年轻人场合,多一道先拿出译文样品送审的手续。成约后我把原注(主要是出处简名)和参考书目全名译出了,为中国读者的便利起见,不仅加了一些注,还编制了“皇室世系图”、“萨克思·科堡世系图”以及维多利亚朝“历任首相表”。译事因旁的工作关系,不能集中进行,拖延到一九三五年三月底,就去日本京都闲住赶译,当年夏天回北平交稿。叶公超原答应为译本写序,我就请他写了直接送编译委员会,我自己去济南教书一学年,也就没有再管交出了的这部译稿。一九三六年底我在青岛译完自选的另一本书(纪德的长篇小说),次年初回北平小住,又交了稿(这部译稿后来完全被丢失了),就离开北平,南下江、浙(当时上海属江苏省)转悠,自由写作与翻译,到夏天在继续为编译委员会译书的时候,“七七事变”发生,接着平津沦陷。不久,我接到在胡适手下为编译委员会办事的一位原北京大学同学的一封信,告以编译委员会结束,没有讲如何处理译稿,却说了一句“树倒猢狲散矣”。写信者可能另有含义,我对“猢狲”二字却非常反感。以后,我在内地各处,后方前方,辗转了二三年,于一九四○年夏天到昆明,不记得哪一位朋友告诉我《维多利亚女王传》译本已在迁到香港的商务印书馆出版,并把他买到的一本送给了我。我见书被印得截头去尾,不见可能是叶公超原没有写交的序文倒也罢了,书后的参考书目全名、世系图、历任首相表等附录,全没有了,非常扫兴。当时我也无心读这本译书。而抗战胜利后,迁回上海的商务印书馆把这本译书又出了几版,却从没有找我联系,送我一本。我后来在海内外流寓中,直到“文化大革命”后,几次承友好相赠,丢失了又在旧书店另外买到了送我。现在我手头的一本是一九四七年三月的第三版。

最近我把旧译本匆匆通读一遍,并找到美国初版本(Harcourt,Brace & Co.,一九二一;我记得原先是根据英国好像是Chalto & Windus版翻译的),草草校看一下,发现被错排而不易看出处不少,也有自己的不少疏忽处,现在略加修订。中国语言,三十年代到今,也已有变化,在这里大致都不改了;有些现在看来已并不需要的译注也没有加以删除,音译名也没有照今日通用译名统一修改,只有一些不常见的人地名,都用括弧注出了原文。没有参考书目,从原注出处,无从知道原书全名,不得不重新补译附后。至于原书本没有的“世系图”等,现在也没有工夫补做了,好在这样对于一般读者也并无大碍。

这本书(包括参考书目)在最初试译阶段,我曾请教过一些师友。女王丈夫(Prince Consort),中国过去并没有相当的名称,译成“配王”,好像是叶公超为我的恰切创造。有些地方也曾请教过师辈孙大雨先生以及一些可惜已经记不清的其他师友。数十年来我依然没有学过德文,现在补译参考书目,有几个德文书名重新就近请教了杨一之同志。经过校订,译文欠妥处,想总难免,出版后又得麻烦方家指正。现在也不记得哪位朋友送给我而尚存手头的这本书,纸张陈旧发脆,而我又就在书上作了修订,这会给编辑部和排字间同志带来不少麻烦。凡此种种,我只有在此志谢和预先志谢。

卞之琳

一九八五年五月二十三日,七月二十三日

里敦·斯特莱切(Giles Lytton Strachey,一八八○——一九三二)所著《维多利亚女王传》(Queen Victoria)写在六十多年前(出版于一九二一年),现在还没有被人遗忘,我的译本完成于五十年前(一九三五年),现在还辱承新知旧好不时提说,出版社相约重印,亦已有年,如今更殷切催促,我只好忙里偷闲,见缝插针,匆匆校订一遍,聊以塞责,也就不得不作一点说明。

近十年来,英美学术界对于斯特莱切生前所属的布卢姆斯布里(Bloomsbury)文社及其主干维吉妮亚·伍尔孚的研究与资料整理,转趋活跃。去年它的小说家成员摩根·福斯特(Edward Morgan Forster)最后一部长篇小说《印度行》被改编成电影上映了,轰动一时。斯特莱切开现代传记文学先河的著作,特别是这部臻于成熟的代表作,必然也会在现代文学史上,以至今后读书人手里,继续放光。近年来国内传记文学表现了兴旺的趋势,文学翻译以及文学翻译研究有了蓬勃的开展。海内外时机的交汇也就使我生平这个第一部专书的试译文,也是我生平仅有的一部传记文学的译本,沾了光,托了福,及时得到了译者自己修订一下,小补艺术良心的机会。

二十世纪只剩最后四分之一了。依我落伍的眼光看来,两次世界大战期间、期内以至期前后若干年,可能还算是本世纪资本主义世界文学史上的鼎盛时期。当时,十年代、二十年代、三十年代以至四十年代初,优秀作品,竞放异彩,不少成就经得起时间的考验,似乎超过了后起的诸多时髦作家更标新立异的作品。

英国十九世纪,主要是维多利亚时代后期,占统治地位的道统,到二十世纪受到了一部分不甘心颓废的“精神贵族”的新挑战,应运而兴起了一种“拆台”(debunking)文学。所谓“拆台”,也无非揭虚表、破迷信、屏滥调,并无造反的意思。文风一变,主要在二十年代,打开了相当繁荣的新局面,也就此呼彼应,成为西方所谓“现代派”一个新阶段的组成部分。

伦敦布卢姆斯布里这个住宅区是这种繁荣的一个典型小中心。那里的伍尔孚和贝尔(Clive Bell)连襟家,每星期四集聚了少数名士,开明,脱俗,不仅有作家、艺术家,还有思想家、经济学家,尽管倾向不尽相同,形成了一个汇合点。早先,老一代小说家亨利·詹姆士偶尔光顾;后来,初享盛誉的诗人艾略特、初出茅庐的小说家衣修午德也间或出入门下。斯特莱切是其中唯一的现代传记文学家。

斯特莱切恰就是以首先好像跟维多利亚时代名人开玩笑起家。他的第一本传记文学集《维多利亚朝名人传》,一九一八年出版,一举成名,使他成为欧洲现代新传记文学的先导。在这前后,他写过一本法国文学史论小书和几本传评小书,一九二八年出版《伊丽莎白和艾瑟克思》,原似乎想写得烂漫一点,终失却平衡,有违他自己写传记的本色。他生平所著数量不多,而以《维多利亚女王传》分量最重,最恰到好处,该是他造极的作品。

他在这本传记里,透过维多利亚女王本人及其左右大人物的王袍朝服,揭示真实面目,公私相衬,亦庄亦谐,谨严而饶有情趣,富于生活气息。

关于这一点,斯特莱切在这本传记里也就表露了他对传记写作的看法。书里写到配王死后,维多利亚女王要臣下为她挚爱的丈夫一再立传,出了几本皇皇巨著,表彰他尽善尽美,问世后并未产生她所预期的效果。“……世人见陈列出来给他们赞叹的人物倒像是道德故事书里的糖英雄,而不像有血有肉的同类,耸一耸肩,一笑,或是轻薄的一哼,掉头而去了。然而在这一点上,世人同维多利亚都有所失。因为实际上亚尔培是远非世人所梦想及的有趣人物。仿佛出于一种离奇的捉弄,一个毫无瑕疵的蜡像硬被维多利亚的恩爱镶嵌进了一般人的想象,而蜡像所表现的人物本身……却消失得无影无踪了。”(第七章第三节末尾)他写这本传记,就作了相反的尝试,根据大量资料,精加汰洗,巧为剪裁,使出了生花妙笔。结果这本书不只是大可参考的历史传记,而更是大可欣赏的传记文学。

我最初注意到这本书,是读了梁遇春(秋心)写的一篇评介长文。斯特莱切死于一九三二年一月,梁在当年六月也病故了,大约只活到前者的一半年龄。这篇遗稿,现在查出,发表在十月一日出版的《新月》第四卷第三期上。编者,显然是还在教我课的老师叶公超,在文后说,这篇文章难能可贵,水平超过了当时英、法、美几种著名文学期刊上发表的纪念专论。梁文里提到的一件小事:总不免带调侃笔调的这本书,刚刚出版,维多利亚的“孙子(乔治五世)看了之后,也深为感动,立刻写信请他到宫里去赴宴,他却回了一封措词婉转的短简,敬谢陛下的恩典,可是不幸得很——他已经买好船票,打算到意大利去旅行,所以还是请陛下原谅吧。”我当时就想,斯特莱切,虽不是酒仙,也有我国古文士“天子呼来不上船”的太白遗风。后来在一九三四年秋后,经也曾教过我课的余上沅介绍给中华文化基金会胡适主持的编译委员会特约译书,我就想起了这本书。所谓“特约”,倒也自由,译者自定选题,只是在我这种受第三级稿酬待遇的年轻人场合,多一道先拿出译文样品送审的手续。成约后我把原注(主要是出处简名)和参考书目全名译出了,为中国读者的便利起见,不仅加了一些注,还编制了“皇室世系图”、“萨克思·科堡世系图”以及维多利亚朝“历任首相表”。译事因旁的工作关系,不能集中进行,拖延到一九三五年三月底,就去日本京都闲住赶译,当年夏天回北平交稿。叶公超原答应为译本写序,我就请他写了直接送编译委员会,我自己去济南教书一学年,也就没有再管交出了的这部译稿。一九三六年底我在青岛译完自选的另一本书(纪德的长篇小说),次年初回北平小住,又交了稿(这部译稿后来完全被丢失了),就离开北平,南下江、浙(当时上海属江苏省)转悠,自由写作与翻译,到夏天在继续为编译委员会译书的时候,“七七事变”发生,接着平津沦陷。不久,我接到在胡适手下为编译委员会办事的一位原北京大学同学的一封信,告以编译委员会结束,没有讲如何处理译稿,却说了一句“树倒猢狲散矣”。写信者可能另有含义,我对“猢狲”二字却非常反感。以后,我在内地各处,后方前方,辗转了二三年,于一九四○年夏天到昆明,不记得哪一位朋友告诉我《维多利亚女王传》译本已在迁到香港的商务印书馆出版,并把他买到的一本送给了我。我见书被印得截头去尾,不见可能是叶公超原没有写交的序文倒也罢了,书后的参考书目全名、世系图、历任首相表等附录,全没有了,非常扫兴。当时我也无心读这本译书。而抗战胜利后,迁回上海的商务印书馆把这本译书又出了几版,却从没有找我联系,送我一本。我后来在海内外流寓中,直到“文化大革命”后,几次承友好相赠,丢失了又在旧书店另外买到了送我。现在我手头的一本是一九四七年三月的第三版。

最近我把旧译本匆匆通读一遍,并找到美国初版本(Harcourt,Brace & Co.,一九二一;我记得原先是根据英国好像是Chalto & Windus版翻译的),草草校看一下,发现被错排而不易看出处不少,也有自己的不少疏忽处,现在略加修订。中国语言,三十年代到今,也已有变化,在这里大致都不改了;有些现在看来已并不需要的译注也没有加以删除,音译名也没有照今日通用译名统一修改,只有一些不常见的人地名,都用括弧注出了原文。没有参考书目,从原注出处,无从知道原书全名,不得不重新补译附后。至于原书本没有的“世系图”等,现在也没有工夫补做了,好在这样对于一般读者也并无大碍。

这本书(包括参考书目)在最初试译阶段,我曾请教过一些师友。女王丈夫(Prince Consort),中国过去并没有相当的名称,译成“配王”,好像是叶公超为我的恰切创造。有些地方也曾请教过师辈孙大雨先生以及一些可惜已经记不清的其他师友。数十年来我依然没有学过德文,现在补译参考书目,有几个德文书名重新就近请教了杨一之同志。经过校订,译文欠妥处,想总难免,出版后又得麻烦方家指正。现在也不记得哪位朋友送给我而尚存手头的这本书,纸张陈旧发脆,而我又就在书上作了修订,这会给编辑部和排字间同志带来不少麻烦。凡此种种,我只有在此志谢和预先志谢。

卞之琳

一九八五年五月二十三日,七月二十三日

审判王尔德实录 豆瓣

作者:

孙宜学(编译)

广西师范大学出版社

2005

- 5

“我的一生有两大关键点,一是我父亲把我送进牛津大学,一是社会把我送进监狱。”

——王尔德

英国诗人王尔德的风化案沸沸扬扬了两个世纪。本书作者搜集西方关于这一问题的各种档案文献、报道材料,得闲整理,再现了这一桩具有重大文化史、社会史意义的案件的发生与审理过程。

书无所谓道德的或不道德的,书有写得好的或写得糟的,仅此而已。艺术家从来没有病态的,艺术家可以表现一切。其实,艺术这面镜子反映的是照镜者,而不是生活。

——王尔德

审判王尔德的过程,实际上只不过是王尔德人生戏剧中的一场演出,类似于他的剧本《温德米夫人的扇子》、《诚实的重要性》的演出。在这次演出过程中,演员们形态各异,修养各异,谈吐各异,但都知道自己在扮演什么角色,都要竭力展示出自认为最出彩、最容易赢得观众掌声的那一面,其中最佳演员非王尔德莫属。

——王尔德

英国诗人王尔德的风化案沸沸扬扬了两个世纪。本书作者搜集西方关于这一问题的各种档案文献、报道材料,得闲整理,再现了这一桩具有重大文化史、社会史意义的案件的发生与审理过程。

书无所谓道德的或不道德的,书有写得好的或写得糟的,仅此而已。艺术家从来没有病态的,艺术家可以表现一切。其实,艺术这面镜子反映的是照镜者,而不是生活。

——王尔德

审判王尔德的过程,实际上只不过是王尔德人生戏剧中的一场演出,类似于他的剧本《温德米夫人的扇子》、《诚实的重要性》的演出。在这次演出过程中,演员们形态各异,修养各异,谈吐各异,但都知道自己在扮演什么角色,都要竭力展示出自认为最出彩、最容易赢得观众掌声的那一面,其中最佳演员非王尔德莫属。

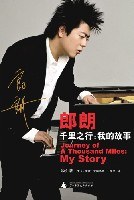

郎朗 千里之行:我的故事 豆瓣

Journey of A Thousand Miles︰My Story

7.6 (5 个评分)

作者:

郎朗

译者:

李灵

广西师范大学出版社

2008

- 5

这是一部梦想之书。一出生就被指派了命运,要实现父母因“文革”而受挫的音乐梦想。从沈阳,到北京,到美国,最后赢得整个世界。郎朗的故事,有关梦想的诞生,梦想的接力,梦想的执拗,梦想的成真。然后一个梦想开出许多个梦想。

这是一出家庭戏剧。天才的儿子,执著的父亲,温良的母亲,牺牲了家庭的天伦之乐,牺牲了父亲的工作,牺牲了孩子的童年——只因为对于郎朗天资的信念。这份近乎偏执的意志,终究冲破世俗罗网,铸成灿烂的传奇。

这是一段音乐旅程。从琴谱到指尖,从练琴房到竞赛场,从中国音乐的摇篮到大师云集的新大陆,从辉煌的音乐厅到非洲村落,郎朗的音乐,超越了童趣,超越了竞赛,超越了表演,化为心灵的桥梁,筑建起一个没有国界的世界。

这是一出家庭戏剧。天才的儿子,执著的父亲,温良的母亲,牺牲了家庭的天伦之乐,牺牲了父亲的工作,牺牲了孩子的童年——只因为对于郎朗天资的信念。这份近乎偏执的意志,终究冲破世俗罗网,铸成灿烂的传奇。

这是一段音乐旅程。从琴谱到指尖,从练琴房到竞赛场,从中国音乐的摇篮到大师云集的新大陆,从辉煌的音乐厅到非洲村落,郎朗的音乐,超越了童趣,超越了竞赛,超越了表演,化为心灵的桥梁,筑建起一个没有国界的世界。

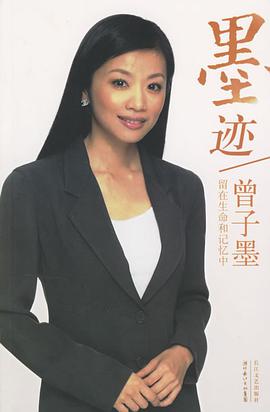

墨迹 豆瓣

有2013年1月第40次印本

6.4 (51 个评分)

作者:

[美国] 曾子墨

长江文艺出版社

2007

- 2

曾子墨的自传《墨迹——留在生命和记忆中》一书,清晰地回溯了她在华尔街从事投资银行的巨大成功,进入全球顶级企业并被认定:“不惜代价,一定要雇用”、“因为子墨,我们乐于接受中国女孩。”书中幽默地展现着一个中国女孩的智慧和努力,参与完成了历史上最大规模的并购交易,操盘新浪上市。在金融事业的巅峰之时,曾子墨毅然放弃令无数人羡慕的高薪工作,加入了自己一无所知的电视媒体行业,几年后,曾子墨在凤凰卫视独树一帜,她的感悟深刻而令人震撼。

该书为凤凰卫视著名主持人曾子墨的自传,首次见证了曾子墨从北京市优秀学生到留学美国名校、从美国华尔街到凤凰卫视的经历,让人清楚地感受到一个女孩脚踏实地与自己的理想接轨的奋斗轨迹。

另外,书中还收录了自己以及同事的趣事、新浪上市的幕后故事以及新浪高管的生活趣闻等。

该书为凤凰卫视著名主持人曾子墨的自传,首次见证了曾子墨从北京市优秀学生到留学美国名校、从美国华尔街到凤凰卫视的经历,让人清楚地感受到一个女孩脚踏实地与自己的理想接轨的奋斗轨迹。

另外,书中还收录了自己以及同事的趣事、新浪上市的幕后故事以及新浪高管的生活趣闻等。

前沿故事 豆瓣

作者:

水均益

南海出版公司

1998

- 10

水均益25万字的作品《前沿故事》由南海出版公司出版。书中水均益向读者讲述了一个个真实、惊险的新闻故事。

《前沿故事》写了许多鲜为人知的故事:一名来《焦点访谈》告状的人竟从包袱里掏出一件可怕的东西,因《焦点访谈》处处曝光,有的同事的呼机收到了“你的死期已到”的恐吓;中国申办奥运会失败,刚做完节目的《东方时空》同仁们在中央电视台悲壮痛哭;在亚特兰大采访,水均益被美国警察戴上手铐,险些吃枪子儿。

书中还有这样的内容:水均益向加利提问:“北京一名小女孩问你:联合国有多大,联合国秘书长的官儿有多大?”叶利钦作为一个“瘦死的骆驼比马大”的国家元首,经常喝酒误事;克林顿面对镜头给人的诚实感和“拉链门”事件产生巨大反差”……他希望这本《前沿故事》能引起读者对人生和世界的深入思考。

《前沿故事》写了许多鲜为人知的故事:一名来《焦点访谈》告状的人竟从包袱里掏出一件可怕的东西,因《焦点访谈》处处曝光,有的同事的呼机收到了“你的死期已到”的恐吓;中国申办奥运会失败,刚做完节目的《东方时空》同仁们在中央电视台悲壮痛哭;在亚特兰大采访,水均益被美国警察戴上手铐,险些吃枪子儿。

书中还有这样的内容:水均益向加利提问:“北京一名小女孩问你:联合国有多大,联合国秘书长的官儿有多大?”叶利钦作为一个“瘦死的骆驼比马大”的国家元首,经常喝酒误事;克林顿面对镜头给人的诚实感和“拉链门”事件产生巨大反差”……他希望这本《前沿故事》能引起读者对人生和世界的深入思考。

马背上的水手 豆瓣

Sailor on Horseback

作者:

[美国] 欧文·斯通

译者:

董秋斯

中国人民大学出版社

2004

- 3

杰克·伦敦是世界上名气最大的作家之一,他一生出版了51部著作,是高产作家,在现代美国文学和世界文学中享有崇高的地位。杰克·伦敦的生活经历之丰富在世界作家之中也不多见。本书作者欧文·斯通和杰克·伦敦生在同一个地方,也有过很多共同的生活经验。他不仅阅读了杰克·伦敦的全部著作,访问了在杰克·伦敦生活中扮演过重要角色的每一个人,还有机会参阅了杰克·伦敦全部手写的笔记、通信以及各种证件和商业文书。因此,他能原原本本地叙述杰克·伦敦的一切方面,从文学到生活。这是迄今为止一部最全面的杰克·伦敦传。