失焦 豆瓣

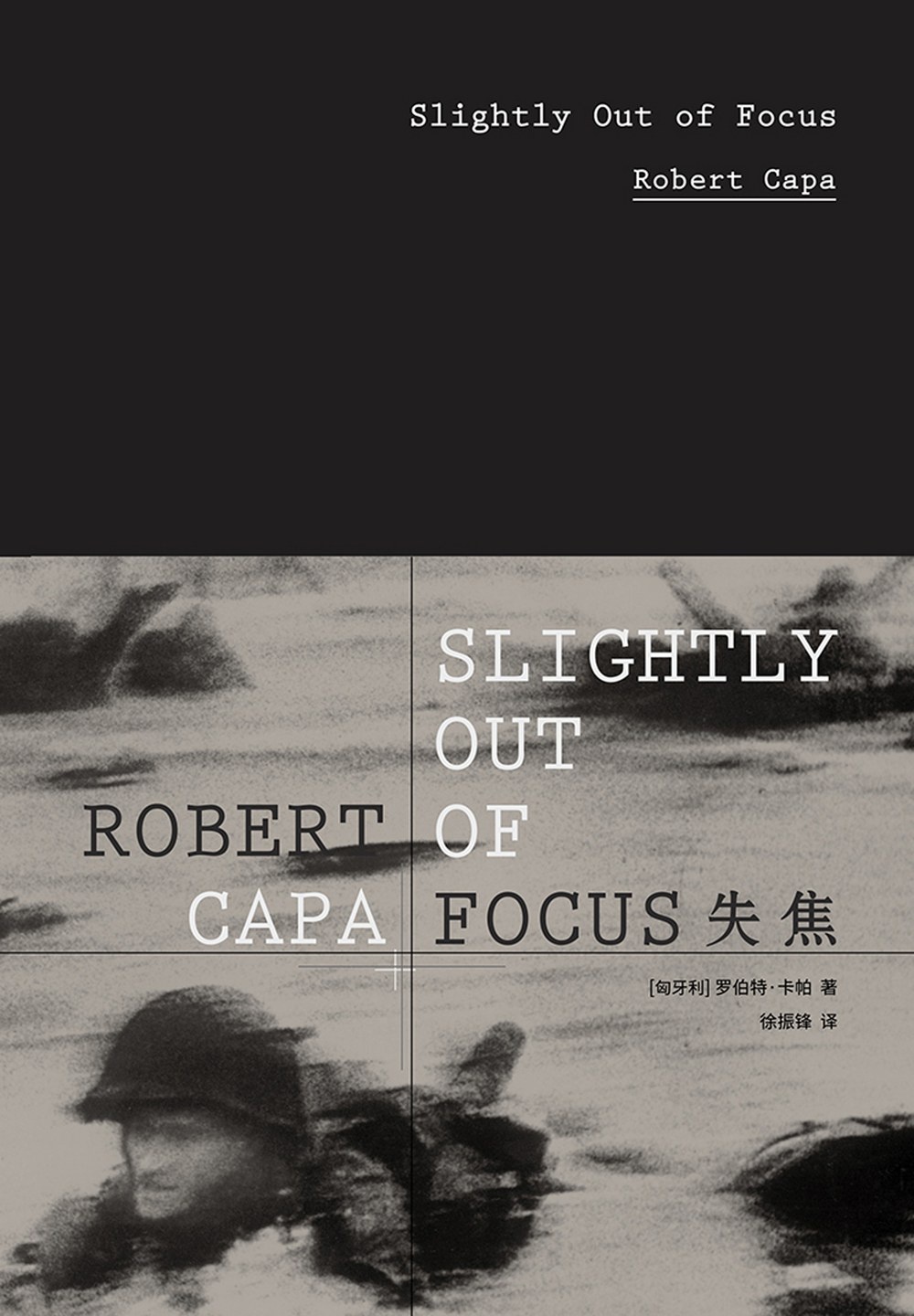

Slightly Out of Focus

8.7 (45 个评分)

作者:

[匈]罗伯特·卡帕

译者:

徐振锋

广西师范大学出版社

2017

- 10

•一部135相机下的二战史

《失焦》中,卡帕回忆了1942年夏至1945年春他作为随军记者亲历的一系列重要战役——西西里战役、诺曼底登陆、解放巴黎、攻克柏林。书中,卡帕用照片记录下交战双方的普通士兵——弹坑中,病床上,空降前,抢滩后……还以文字生动描述了战场内外的巴顿、布莱德利、李奇微等二战名将。以战地记者的职业敏感,再现了战争中的小人物与大人物。

•收录卡帕二战中遗失之作,部分照片为国内首次公开

书中收录罗伯特•卡帕战地摄影作品87张。其中,1944年作家海明威车祸后养伤期间的照片,卡帕二战期间伦敦女友伊莲•贾斯汀(Elaine Justin)——小粉(Pinky)的照片,以及近年来重新发现的“二战遗失之作”为首次在罗伯特•卡帕中文出版物上呈现。

•全面修订书中摄影专业名词、军事术语,以及习语俚语翻译,兼顾时代性与经典性

书名《失焦》(Slightly Out of Focus)又内译为“焦点不太准”。如同书名的双关运用,卡帕的文风幽默诙谐,修辞运用收放自如。中文第3版结合英文初版对译文进行了全面修订,确保了语言风格上的“原汁原味”,并对部分摄影器材、武器装备、番号军衔、人名地名的译法进行了更正。

•纪念马格南图片社(Magnum Photos)成立70周年(1947—2017),珍藏纪念版

《失焦》(珍藏纪念版)在装帧设计上回归经典,复刻新闻记者随身笔记簿的持久耐磨性。图书采用黑色粗纹皮面,圆脊精装,挑选针式打印机复古字体,裱封烫印,再现战地摄影之精神。

卡帕有着典型的冒险家的性格,他曾说过:“如果你拍得不够好,那是因为你离得不够近。”——这已成为摄影领域的“金句”之一,而他自己,则成为了战地摄影师的代名词。

《失焦》是罗伯特•卡帕亲历二战的摄影手记,作品忠实记录了他在战争中经历和感受到的一切。展卷阅读,有时会哑然失笑,而更多的时候,则会让人心情沉重。卡帕深深热爱生命,热爱和平,他厌恶战争,痛恨自己的职业——眼看着一个个年轻的生命,生死只在一瞬间,任谁也无法承受这种巨大的反差——尤其是当这种事情就发生在自己的身边,甚至随时会发生在自己身上时。然而卡帕却以近乎“冷酷无情”的冷静忠实地记录下这一切,他的文字,他的照片,无一不充分体现出这种冷静,而隐藏在冷静背后的,是用生命才能换取的勇气。

《失焦》中,卡帕回忆了1942年夏至1945年春他作为随军记者亲历的一系列重要战役——西西里战役、诺曼底登陆、解放巴黎、攻克柏林。书中,卡帕用照片记录下交战双方的普通士兵——弹坑中,病床上,空降前,抢滩后……还以文字生动描述了战场内外的巴顿、布莱德利、李奇微等二战名将。以战地记者的职业敏感,再现了战争中的小人物与大人物。

•收录卡帕二战中遗失之作,部分照片为国内首次公开

书中收录罗伯特•卡帕战地摄影作品87张。其中,1944年作家海明威车祸后养伤期间的照片,卡帕二战期间伦敦女友伊莲•贾斯汀(Elaine Justin)——小粉(Pinky)的照片,以及近年来重新发现的“二战遗失之作”为首次在罗伯特•卡帕中文出版物上呈现。

•全面修订书中摄影专业名词、军事术语,以及习语俚语翻译,兼顾时代性与经典性

书名《失焦》(Slightly Out of Focus)又内译为“焦点不太准”。如同书名的双关运用,卡帕的文风幽默诙谐,修辞运用收放自如。中文第3版结合英文初版对译文进行了全面修订,确保了语言风格上的“原汁原味”,并对部分摄影器材、武器装备、番号军衔、人名地名的译法进行了更正。

•纪念马格南图片社(Magnum Photos)成立70周年(1947—2017),珍藏纪念版

《失焦》(珍藏纪念版)在装帧设计上回归经典,复刻新闻记者随身笔记簿的持久耐磨性。图书采用黑色粗纹皮面,圆脊精装,挑选针式打印机复古字体,裱封烫印,再现战地摄影之精神。

卡帕有着典型的冒险家的性格,他曾说过:“如果你拍得不够好,那是因为你离得不够近。”——这已成为摄影领域的“金句”之一,而他自己,则成为了战地摄影师的代名词。

《失焦》是罗伯特•卡帕亲历二战的摄影手记,作品忠实记录了他在战争中经历和感受到的一切。展卷阅读,有时会哑然失笑,而更多的时候,则会让人心情沉重。卡帕深深热爱生命,热爱和平,他厌恶战争,痛恨自己的职业——眼看着一个个年轻的生命,生死只在一瞬间,任谁也无法承受这种巨大的反差——尤其是当这种事情就发生在自己的身边,甚至随时会发生在自己身上时。然而卡帕却以近乎“冷酷无情”的冷静忠实地记录下这一切,他的文字,他的照片,无一不充分体现出这种冷静,而隐藏在冷静背后的,是用生命才能换取的勇气。