法国文学

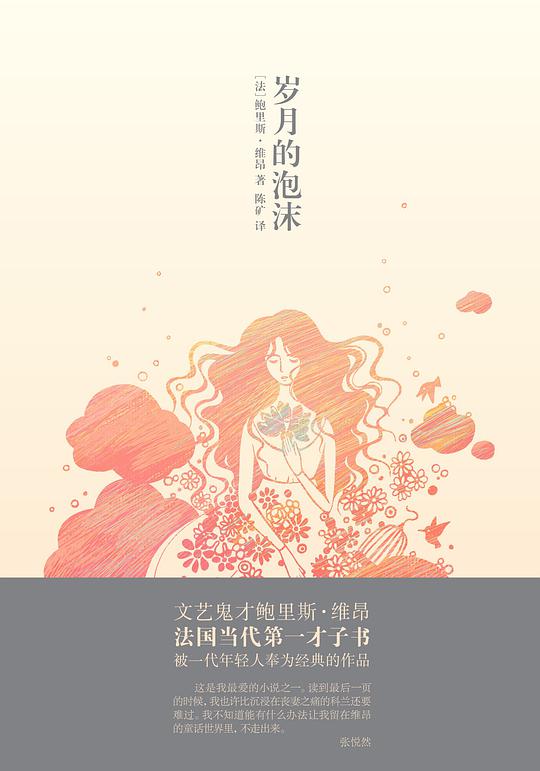

岁月的泡沫 豆瓣

L'Écume des Jours

8.1 (15 个评分)

作者:

[法] 鲍里斯·维昂

译者:

陈矿

广西师范大学出版社

2010

- 9

法国第一才子书。

被一代年轻人奉为经典的作品。

这是一部纯粹至极的爱情小说,是对青春与纯真的一次缅怀与肯定。

玫瑰色的云团会裹着恋人散步,小灰鼠会追逐着阳光碎末嬉戏,钢琴会根据不同的音乐调制出不同的鸡尾酒,而爱人的胸口却会长出一朵不能根除的睡莲。在维昂的笔下,万物皆有灵,而各种爱情都不完美,各种爱情甚至都很危险。

————————

这是我最爱的小说之一。读到最后一页的时候,我也许比沉浸在丧妻之痛的科兰还要难过。我不知道能有什么办法让我留在维昂的童话世界里,不走出来。

——张悦然

当代最凄美动人的爱情小说。

——雷蒙•格诺(法国作家)

维昂已被整整一代激进的年轻人经典化了。这部纯洁得令人难以忍受的幻想作品,是对青春和纯真的一次肯定。

——美国《新闻周刊》

我不认为还会有哪一个作家,能像维昂那样隐秘地感动我。

——胡利奥•科塔萨尔(阿根廷作家)

在20世纪50年代的巴黎,鲍里斯•维昂意味着一切:诗人、小说家、歌手、破坏分子、演员、音乐家和爵士乐评论家。他是我的朋友,我很佩服他如此激情地醉心于折衷主义、毁灭性的反讽,以及对挑衅的偏爱。

——路易•马勒(法国导演)

被一代年轻人奉为经典的作品。

这是一部纯粹至极的爱情小说,是对青春与纯真的一次缅怀与肯定。

玫瑰色的云团会裹着恋人散步,小灰鼠会追逐着阳光碎末嬉戏,钢琴会根据不同的音乐调制出不同的鸡尾酒,而爱人的胸口却会长出一朵不能根除的睡莲。在维昂的笔下,万物皆有灵,而各种爱情都不完美,各种爱情甚至都很危险。

————————

这是我最爱的小说之一。读到最后一页的时候,我也许比沉浸在丧妻之痛的科兰还要难过。我不知道能有什么办法让我留在维昂的童话世界里,不走出来。

——张悦然

当代最凄美动人的爱情小说。

——雷蒙•格诺(法国作家)

维昂已被整整一代激进的年轻人经典化了。这部纯洁得令人难以忍受的幻想作品,是对青春和纯真的一次肯定。

——美国《新闻周刊》

我不认为还会有哪一个作家,能像维昂那样隐秘地感动我。

——胡利奥•科塔萨尔(阿根廷作家)

在20世纪50年代的巴黎,鲍里斯•维昂意味着一切:诗人、小说家、歌手、破坏分子、演员、音乐家和爵士乐评论家。他是我的朋友,我很佩服他如此激情地醉心于折衷主义、毁灭性的反讽,以及对挑衅的偏爱。

——路易•马勒(法国导演)

置身于苦难与阳光之间 豆瓣

8.6 (23 个评分)

作者:

(法)加缪

译者:

杜小真

上海三联书店

1997

二战后法国有两位号称“精神领袖”的人物,一是萨特,一是加缪。加缪还被称为“法国的良心”,他的散文素以散淡、朴素又寓意深长著称。本书选录了《反与正》和《反叛者》的部分章节,都是人们研究加缪时必会提到的篇章。在《反与正》中,加缪以凝重的笔调回忆了自己的艰苦童年,他的思想的基本出发点在此已有清楚的表现。《反叛者》展开对人生更深入的探索,“光活着是不够的,还应该知道为什么活着”,他对人生提出的问题和思考,震动着无数人的心灵。

乌托邦年代 豆瓣

8.6 (48 个评分)

作者:

[法] 让-克劳德·卡里耶尔

译者:

胡纾

新星出版社

2018

- 4

1968年早春。所有人都信了:无须更多努力,世界即将改变。

花儿。铺路石。坦克。

1968至1969年间,让-克劳德·卡里耶尔作为剧作家的工作恰巧令他近距离接触到三座处于时代旋涡中的城市:纽约、巴黎、布拉格——接着又是纽约。

他与工作伙伴游荡在不同国家,亲眼见证了 乌托 邦之风如何刮起。他们只想写一段小故事,却被大故事撵着走。

“这两年光阴不同凡响,如今或被人鄙弃或被人捧上神坛,而我则尽量编织自己的记忆。透过回忆的迷雾,我想起许多东西:呼喊、拒绝、逃避、毒品、梦想,还有据说是自由的性,以及宣称近在眼前的新世界。”

花儿。铺路石。坦克。

1968至1969年间,让-克劳德·卡里耶尔作为剧作家的工作恰巧令他近距离接触到三座处于时代旋涡中的城市:纽约、巴黎、布拉格——接着又是纽约。

他与工作伙伴游荡在不同国家,亲眼见证了 乌托 邦之风如何刮起。他们只想写一段小故事,却被大故事撵着走。

“这两年光阴不同凡响,如今或被人鄙弃或被人捧上神坛,而我则尽量编织自己的记忆。透过回忆的迷雾,我想起许多东西:呼喊、拒绝、逃避、毒品、梦想,还有据说是自由的性,以及宣称近在眼前的新世界。”

闲暇 豆瓣

LA MARGE

作者:

[法] 皮耶尔·德·芒迪亚格

/

André Pieyre de Mandiargues

译者:

李胥森

上海译文出版社

2016

- 11

一个在异国他乡出差旅行、不时惦记家人的人,收到家信时会怎样?按一般常理会马上打开信来阅读,而在西班牙作业务旅行的酒品推销商西吉蒙斯收到家信时,只读了两行,还没搞清内容就若无其事将信折了起来,随后漫无目的地在巴塞罗那街道闲逛。回到旅馆,他又把信压在酒瓶底下,一压就是两三天,这两三天他仍在巴塞罗那城里游荡,除了两次找了妓女,就无所事事。每次回旅馆,他都眼见着信被压在瓶底,故意不去启阅,还对它亲切地摸一摸,说“你继续待在那里吧”,这种乖僻反常的闲适与闲暇,有着相当深的心理原因:信不是他妻子写来的,而是女管家写来的,他读到的那两行不是普通的两行,而是家中发生了死亡事件的两行。正是在这时他掩起了那封信。他从来信方式与其中的三言两语,不可能不有所预感。他若无其事掩起那封信的时候,似乎是冷漠而无动于衷,但在信一压两三天的这段时间里,在他的闲逛、他的闲暇之中,他内心中潜伏的那种可怕预感就逐渐明朗成形了……