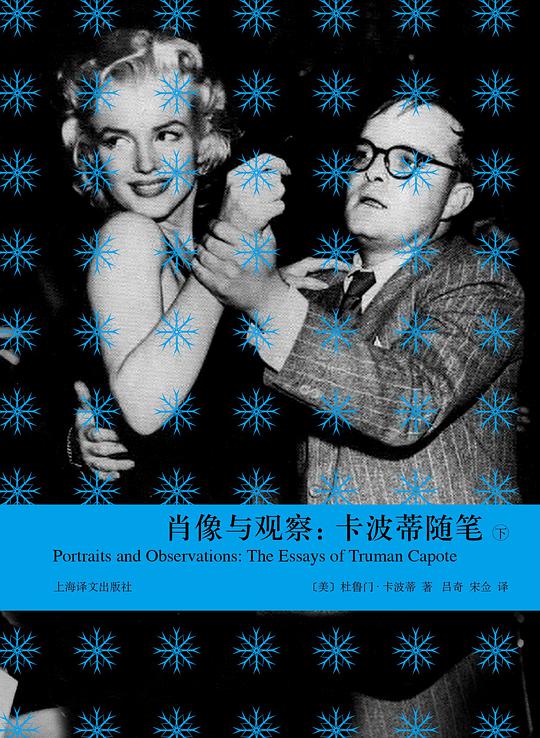

肖像与观察 豆瓣 Goodreads

Portraits and Observations: The Essays of Truman Capote

作者:

[美国] 杜鲁门·卡波特

译者:

吕奇

/

宋佥

上海译文出版社

2014

- 7

杜鲁门•卡波蒂(Truman Capote,1924—1984)堪称美国二十世纪最为著名、最具有明星效应,同时又是最饱受争议的作家。在整个二十世纪中,唯有两位杰出的小说家真正在美国家喻户晓,那就是欧内斯特•海明威和杜鲁门•卡波蒂。尖酸刻薄的毛姆也称誉他为“第一流的文体家”。

《肖像与观察》收录了卡波蒂的一生中在他心中留下烙印的各色人物,从星光灿烂的好莱坞明星到冷血变态的连环杀手,一幅幅肖像亦真亦幻,栩栩如生。卡波蒂后半生整日出入于上流社会,鲜衣怒马,日日笙歌,但他却有着一颗极度细腻敏感的心灵和一支同样的细腻的笔触。那些如旋转木马般从他眼前闪过的各路名流——玛丽莲•梦露、葛丽泰•嘉宝、卓别林——拨奏出的是一个个触动心弦的精妙音符,你会诧异于他们一个简单的眼神,一句无意的话语能够触发这样的情感湍流。而另一部堪称《冷血》姊妹篇的非虚构犯罪小说《手刻棺材》呈现出则是一个令人毛骨悚然却又充满魅力的恶棍,读者很难分清这个形象有多少是真实的血肉,有多少是卡波蒂心中最黑暗的梦魇。

《肖像与观察》收录了卡波蒂的一生中在他心中留下烙印的各色人物,从星光灿烂的好莱坞明星到冷血变态的连环杀手,一幅幅肖像亦真亦幻,栩栩如生。卡波蒂后半生整日出入于上流社会,鲜衣怒马,日日笙歌,但他却有着一颗极度细腻敏感的心灵和一支同样的细腻的笔触。那些如旋转木马般从他眼前闪过的各路名流——玛丽莲•梦露、葛丽泰•嘉宝、卓别林——拨奏出的是一个个触动心弦的精妙音符,你会诧异于他们一个简单的眼神,一句无意的话语能够触发这样的情感湍流。而另一部堪称《冷血》姊妹篇的非虚构犯罪小说《手刻棺材》呈现出则是一个令人毛骨悚然却又充满魅力的恶棍,读者很难分清这个形象有多少是真实的血肉,有多少是卡波蒂心中最黑暗的梦魇。