小说

带灯 豆瓣

7.6 (7 个评分)

作者:

贾平凹

人民文学出版社

2013

- 1

小说的主人公是一个名叫“带灯”的女乡镇干部,她原名叫“萤”,即萤火虫,像带着一盏灯在黑夜中巡行。这个名字也显示了带灯的命运,拼命地燃烧和照亮,却命里注定地微弱无力,终归尘土。带灯是镇综合治理办公室的主任,她容貌美丽、孤芳自赏却又有那么一点不合时宜,主要负责处理乡村所有的纠纷和上访事件,每天面对的都是农民的鸡毛蒜皮和纠缠麻烦。农村的琐事让人心烦又让人同情,带灯在矛盾中完成着自己乡镇干部的职责,她既不愿意伤害百姓,又要维持基层社会的稳定。带灯从一出场,就浮现着与众不同的超然脱俗,她有丰富的内心和丰沛的情感,她更愿意在乡间的山风树谷中寻找安宁。她每天面对最让人无法摆脱的杂乱,内心却不短向上飞升,带灯在现实中无处可逃的时候,她把精神理想寄托放在了远方的情感想象之中,远方的乡人元天亮成了她在浊世中的精神寄托,她在不断地给他写信,向他诉说。所以,带灯的痛苦是无法救赎的,她既无法摆脱现实,又没有能力得到解脱。带灯是这个时代的悲剧,她注定要燃烧了自己来祭奠理想。

凿空 豆瓣

作者:

刘亮程

作家出版社

2010

- 4

《凿空》讲述了新疆南疆一个叫阿不旦村的故事,这个处在西部大开发中心的古老村庄,正发生着一系列看似荒诞又真实无比的事情。在被迅速崛起的现代城市和石油井架包围的村庄里,铁匠铺依旧在叮叮当当地做着铁活,人们肩上依旧扛着古老的坎土曼在等待,毛驴依旧拉着古老的驴车在慢悠悠地行走,驴和人依旧保持着千年不变和睦关系。 而这一切,又能维持多久?小说通过张旺财和玉素甫的挖洞事件,以及村庄周围大规模的工业挖掘,深刻展示了一个正在被彻底凿空的村庄。张旺才从内地逃荒来到阿不旦,在远离村子的地方,用四亩地养活了全家人,四亩地之外源源不竭的多余力气就用来挖洞,像老鼠一样地在地底穿凿前进。他一锨一锨建筑着自己的黑暗宫殿,其阔大的规模,似乎打算在其中度过几生几世。只有心怀巨大希望的人才会想到几生几世的事情吧?张旺才的希望是什么呢?他停不下来了,他机械地重复着一下一下的挖掘动作,他的意识和时间感被这种重复行为无限拉长。像上了一个毒瘾的人,他似乎只能依靠挖掘才能得到只有自己理解的偏执的平静。原始的欲望被疏通,使他的生活意外地平稳踏实起来,挖洞的工程也越来越浩大。这项平凡人的孤独的壮举,不见天日地行进了二十多年。另一个挖洞的村人玉素甫,他曾经当过包工头,是最早走出阿不旦村的人,他在短暂的红火之后被外面的世界抛弃,退回到阿不旦,他从自己家里开始挖掘,几乎翻遍了整个阿不旦村的地下。他心惊胆战地经营着自己的地下世界,一直到地洞被公安破获。几乎村里的每一个人都敏感地察觉到了村子里的变化,谁都意识到发生什么事了,都隐约知晓了地洞的事情,但谁都不能说出。地道已经不是两个人的秘密,而是全部村人共同的秘密。

蛙 豆瓣

8.1 (97 个评分)

作者:

莫言

上海文艺出版社

2009

本书是莫言的最新长篇小说。

与莫言以往小说更注重历史幻想色彩不同的是,《蛙》更接近历史现实的书写,主要讲述的是乡村医生“姑姑”的一生。“姑姑”的父亲是八路军的军医,在胶东一带名气很大。“姑姑”继承衣钵,开始在乡村推行新法接生,很快取代了“老娘婆”们在妇女们心中的地位,用新法接生了一个又一个婴儿。“姑姑”接生的婴儿遍布高密东北乡,可丧生于“姑姑”之手的未及出世的婴儿也遍布高密东北乡。姑姑一面行医,一面带领着自己的徒弟们执行计划生育政策。让已经生育的男人结扎,让已经生育的怀孕妇女流产,成了“姑姑”的两件大事。

小说通过讲述从事妇产科工作50多年的乡村女医生姑姑的人生经历,反映新中国近60年波澜起伏的农村生育史,描述国家为了控制人口剧烈增长、实施计划生育国策所走过的艰巨而复杂的历史过程。

与莫言以往小说更注重历史幻想色彩不同的是,《蛙》更接近历史现实的书写,主要讲述的是乡村医生“姑姑”的一生。“姑姑”的父亲是八路军的军医,在胶东一带名气很大。“姑姑”继承衣钵,开始在乡村推行新法接生,很快取代了“老娘婆”们在妇女们心中的地位,用新法接生了一个又一个婴儿。“姑姑”接生的婴儿遍布高密东北乡,可丧生于“姑姑”之手的未及出世的婴儿也遍布高密东北乡。姑姑一面行医,一面带领着自己的徒弟们执行计划生育政策。让已经生育的男人结扎,让已经生育的怀孕妇女流产,成了“姑姑”的两件大事。

小说通过讲述从事妇产科工作50多年的乡村女医生姑姑的人生经历,反映新中国近60年波澜起伏的农村生育史,描述国家为了控制人口剧烈增长、实施计划生育国策所走过的艰巨而复杂的历史过程。

纽约客 豆瓣

9.1 (45 个评分)

作者:

白先勇

广西师范大学出版社

2014

纽约曼哈顿像棋盘街似的街道,最有意思的是,每条街道个性分明,文化各殊,跨一条街,有时连居民的人种也变掉了,倏地由白转黑,由黄转棕。纽约是一个道道地地的移民大都会,全世界各色人等都汇聚于此,羼杂在这个人种大熔炉内,很容易便消失了自我,因为纽约是一个无限大、无限深,是一个太上无情的大千世界,个人的悲欢离合,飘浮其中,如沧海一粟,翻转便被淹没了。

六三、六四那两年夏天,我心中搜集了许多幅纽约风情画,这些画片又慢慢转成了一系列的“纽约故事”……六五年的一个春天,我在爱荷华河畔公园里一张桌子上,开始撰写《谪仙记》,其时春意乍暖,爱荷华河中的冰块消融,凘凘而下,枝头芽叶初露新绿,万物欣欣复苏之际,而我写的却是一则女主角飘流到威尼斯投水自尽的悲怆故事。当时我把这篇小说定为“纽约客”系列的首篇,并引了陈子昂《登幽州台歌》作为题跋,大概我觉得李彤最后的孤绝之感,有“天地之悠悠”那样深远吧。……可是悠悠忽忽已跨过了一个世纪,“纽约”在我心中渐渐退隐成一个遥远的“魔都”,城门大敞,还在无条件接纳一些络绎不绝的飘荡灵魂。

——白先勇

六三、六四那两年夏天,我心中搜集了许多幅纽约风情画,这些画片又慢慢转成了一系列的“纽约故事”……六五年的一个春天,我在爱荷华河畔公园里一张桌子上,开始撰写《谪仙记》,其时春意乍暖,爱荷华河中的冰块消融,凘凘而下,枝头芽叶初露新绿,万物欣欣复苏之际,而我写的却是一则女主角飘流到威尼斯投水自尽的悲怆故事。当时我把这篇小说定为“纽约客”系列的首篇,并引了陈子昂《登幽州台歌》作为题跋,大概我觉得李彤最后的孤绝之感,有“天地之悠悠”那样深远吧。……可是悠悠忽忽已跨过了一个世纪,“纽约”在我心中渐渐退隐成一个遥远的“魔都”,城门大敞,还在无条件接纳一些络绎不绝的飘荡灵魂。

——白先勇

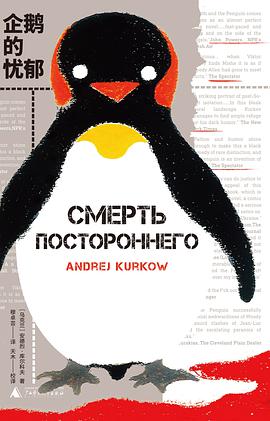

企鹅的忧郁 豆瓣 Goodreads

Смерть постороннего

7.4 (65 个评分)

作者:

[乌克兰] 安德烈·库尔科夫(Andrej Kurkow)

译者:

穆卓芸

/

天木 校

理想国丨广西师范大学出版社

2019

- 9

★一个独自生活的男人拯救了一只企鹅的故事,或者,被企鹅拯救。

★当代俄语文学新经典。作品被翻译成三十七种语言,在全球六十五个地区出版。

★《纽约时报》盛赞“惊心动魄的黑色幽默杰作!”“再怎么铁石心肠的读者,也会被维克托与他那不寻常的宠物之间的关系所打动。”

★治愈,荒诞,一种漂泊不定的尊严,一则苏联笑话引发的灵感,从克格勃辞职的员工的处女作,年度最佳黑色幽默小说。

动物园缺钱养不起企鹅了,开放民众认养。领养日那天,维克托把企鹅米沙带回家,米沙不仅有先天性心脏病,还有忧郁症。

维克托梦想成为作家,但始终写不出成形的作品。为了养活自己和米沙,他接受了一份奇怪的工作,给报社撰写政商名流的讣闻,报酬优渥,奇怪的是需要在生前写好。维克托虽成不了真正的作家,但至少这份工作可以给米沙买更多鱼,而且越来越多有钱人向他租借米沙出席丧礼,加上朋友将自己长满雀斑、绑着红色马尾的小女儿索尼娅托付给他,温暖了他的人生,生活似乎逐渐好转。

渐渐地,他发现这份工作一点都不单纯,甚至非常危险。随着彷佛预知死亡的讣闻陆续刊登,短暂的幸福化为困惑与慌张,维克托发现自己也成了讣闻的主角。杀手在哪?谁又是主谋者?死亡的阴影一步一步笼罩,为了保护米沙和索尼娅,他需要做出一些妥协和牺牲。

★ 他们一无所有,他们互相支持:一只因为经济危机被动物园遣散的企鹅米沙,为还活着的名人写讣闻维持生计的小说家维克托,他们一起生活,一起在结冰的河面上喝酒,还一起出席葬礼赚钱。无论多么荒谬的环境下,人们依然努力生活着。

★每个人都会喜欢上企鹅米沙,它不喜欢吃冷冻鱼,被租出去穿着自带的燕尾服出席葬礼赚钱,但是米沙知道维克多很爱它,而它也很想维克多。

★ 每个孩子都梦想着一个专属自己的伙伴,即便他长大了。当他给企鹅起名叫米沙的时候他就知道他们会在寒冷的乌克兰一起过冬了。

★ 魔幻纷乱的社会中,个人的生活,无可选择或者有所选择。

[各国媒体盛赞]

•那个时代的疏离读来令人惊心动魄……在一片道德荒漠中,库尔科夫为自己的黑色幽默找到了绝佳的庇护所。——《纽约时报》

•他对儿童和企鹅的描写尤其出色。这是一部有魅力的作品,读起来很有趣,值得一读。——《伦敦书评》

•再怎么铁石心肠的读者,也会被维克托与他那不寻常的宠物之间的关系所打动。——《纽约时报》

•库尔科夫或许没有布尔加科夫或哈尔姆斯那种充满活力的怪诞,但他成功地写出了令人难以忘怀的小说,创造了一种挥之不去的惊慌和陌生感。”——《泰晤士报文学副刊》

•《企鹅的忧郁》无疑是当代乌克兰最引人注目、最有趣的悬疑小说之一,无论何种语言。库尔科夫的小说探讨了许多重要问题,只要读过这本书就会喜欢。”——《今日世界文学》

•风格独特的黑色喜剧,企鹅这个角色真是神来之笔!——《观察家报》

•英雄主角散发着一股漂泊不定的尊严,更胜人类一筹。这本小说可望成为经典之作,为俄语文学断层注入一股活泉。——《独立报》

•充满奇想却不异想天开,故事有趣又发人深省。——《科克斯评论》

★当代俄语文学新经典。作品被翻译成三十七种语言,在全球六十五个地区出版。

★《纽约时报》盛赞“惊心动魄的黑色幽默杰作!”“再怎么铁石心肠的读者,也会被维克托与他那不寻常的宠物之间的关系所打动。”

★治愈,荒诞,一种漂泊不定的尊严,一则苏联笑话引发的灵感,从克格勃辞职的员工的处女作,年度最佳黑色幽默小说。

动物园缺钱养不起企鹅了,开放民众认养。领养日那天,维克托把企鹅米沙带回家,米沙不仅有先天性心脏病,还有忧郁症。

维克托梦想成为作家,但始终写不出成形的作品。为了养活自己和米沙,他接受了一份奇怪的工作,给报社撰写政商名流的讣闻,报酬优渥,奇怪的是需要在生前写好。维克托虽成不了真正的作家,但至少这份工作可以给米沙买更多鱼,而且越来越多有钱人向他租借米沙出席丧礼,加上朋友将自己长满雀斑、绑着红色马尾的小女儿索尼娅托付给他,温暖了他的人生,生活似乎逐渐好转。

渐渐地,他发现这份工作一点都不单纯,甚至非常危险。随着彷佛预知死亡的讣闻陆续刊登,短暂的幸福化为困惑与慌张,维克托发现自己也成了讣闻的主角。杀手在哪?谁又是主谋者?死亡的阴影一步一步笼罩,为了保护米沙和索尼娅,他需要做出一些妥协和牺牲。

★ 他们一无所有,他们互相支持:一只因为经济危机被动物园遣散的企鹅米沙,为还活着的名人写讣闻维持生计的小说家维克托,他们一起生活,一起在结冰的河面上喝酒,还一起出席葬礼赚钱。无论多么荒谬的环境下,人们依然努力生活着。

★每个人都会喜欢上企鹅米沙,它不喜欢吃冷冻鱼,被租出去穿着自带的燕尾服出席葬礼赚钱,但是米沙知道维克多很爱它,而它也很想维克多。

★ 每个孩子都梦想着一个专属自己的伙伴,即便他长大了。当他给企鹅起名叫米沙的时候他就知道他们会在寒冷的乌克兰一起过冬了。

★ 魔幻纷乱的社会中,个人的生活,无可选择或者有所选择。

[各国媒体盛赞]

•那个时代的疏离读来令人惊心动魄……在一片道德荒漠中,库尔科夫为自己的黑色幽默找到了绝佳的庇护所。——《纽约时报》

•他对儿童和企鹅的描写尤其出色。这是一部有魅力的作品,读起来很有趣,值得一读。——《伦敦书评》

•再怎么铁石心肠的读者,也会被维克托与他那不寻常的宠物之间的关系所打动。——《纽约时报》

•库尔科夫或许没有布尔加科夫或哈尔姆斯那种充满活力的怪诞,但他成功地写出了令人难以忘怀的小说,创造了一种挥之不去的惊慌和陌生感。”——《泰晤士报文学副刊》

•《企鹅的忧郁》无疑是当代乌克兰最引人注目、最有趣的悬疑小说之一,无论何种语言。库尔科夫的小说探讨了许多重要问题,只要读过这本书就会喜欢。”——《今日世界文学》

•风格独特的黑色喜剧,企鹅这个角色真是神来之笔!——《观察家报》

•英雄主角散发着一股漂泊不定的尊严,更胜人类一筹。这本小说可望成为经典之作,为俄语文学断层注入一股活泉。——《独立报》

•充满奇想却不异想天开,故事有趣又发人深省。——《科克斯评论》