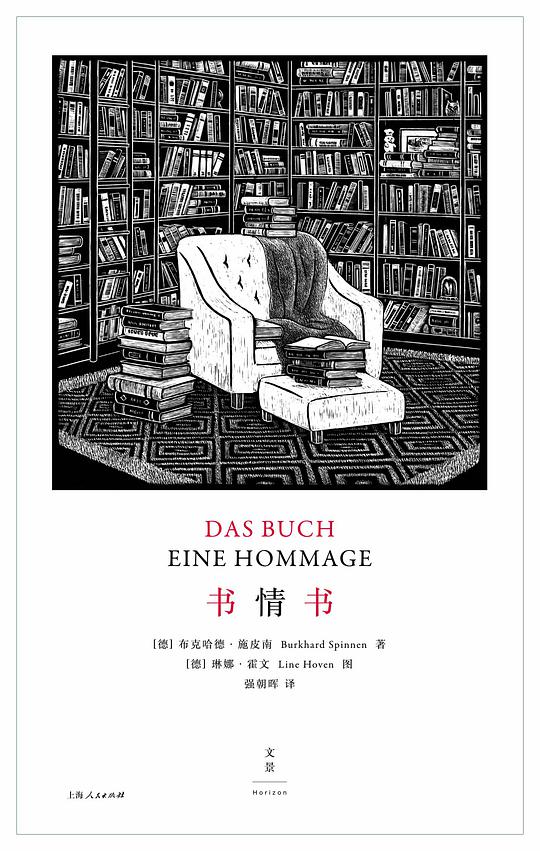

书情书 豆瓣

6.5 (12 个评分)

作者:

(德) 布克哈德·施皮南 (Burkhard Spinnen) 著

/

(德) 琳娜·霍文 (Line Hoven) 图

译者:

强朝晖

上海人民出版社

2020

- 2

☆ 新书、旧书、美丽的书、破损的书、正确的书、淘来的书、试读本、初版书、公共图书馆、私人藏书、旧书店、书架……“我想在这本书里讲一讲,假如有一天离开了纸质书,我的生活将失去些什么。在讲述中,我既不求全面,也不想挖空心思去搜罗各种新鲜的理由为纸质书做辩护,而宁愿将更多的笔墨奉献给那些和书籍相关的最美妙最平凡的东西。正因为太熟悉,只有在失去的时候,我们才能意识到它们。”

☆ 德国作家布克哈德•施皮南写给天下爱书人的一本小书,一阙献给书的恋歌。

☆ 德国作家布克哈德•施皮南写给天下爱书人的一本小书,一阙献给书的恋歌。