其它标题:

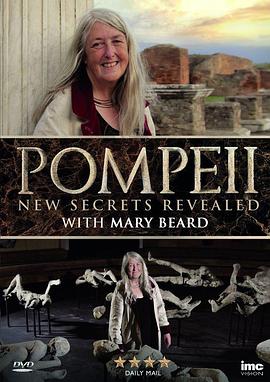

Pompeii: New Secrets Revealed with Mary Beard

/

庞贝:灾难降临之前

Professor Mary Beard, renowned classicist and TV historian, is to explore what life was like in one of the world’s most extraordinary and iconic archaeological sites, in Pompeii: Life Before Death, a new landmark programme for BBC One.

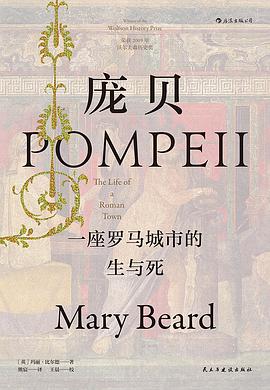

Mary Beard – a world Pompeii expert and author of Pompeii: Life Of A Roman Town – will be joining an international team as they bring the very latest technology to bear on this most extraordinary of archaeological sites.

Mary Beard says: “This is a really exciting chance to find out more about the ordinary people who lived in ancient Pompeii. It's a once in a lifetime opportunity. I'm hoping we're going to unlock some if the secrets about who the people were.”

For the first time, a team is CT scanning and fully investigating the world-famous casts of the bodies to analyse the skeletons trapped within, to ascertain all they can about who they were, where they came from and how they lived. A team is also conducting DNA analysis of the bodies for the first time.

Elsewhere, the documentary will follow the work of recovering damaged frescoes and mosaics, the excavation and rebuilding of certain key buildings and the organisation and cataloguing of the thousands of astonishing artefacts in the storerooms – from loaves of bread to pet monkeys, paint pots to purses. It will shine a light on the work of archaeologists who are exploring the third of the town that has never been excavated, and will present a unique first look at the complete Pompeii in stunning CGI.

Using the evidence gleaned from all this research, the BBC One film will piece together a full picture of daily life in Pompeii before the town was destroyed by the eruption of Vesuvius in AD79.