西藏

現代西藏史:1957–1959 豆瓣 谷歌图书

9.8 (5 个评分)

作者:

梅•戈爾斯坦(Melvyn C. Goldstein)

译者:

彭雲 譯 • 王小彬 譯校

The Chinese University of Hong Kong Press

2021

- 10

如果不了解1950年代發生了甚麼事,特別是1957–1959年間的諸多事件,讀者就無法理解中國和達賴喇嘛之間的當代政治關係。本書是梅.戈爾斯坦《現代西藏史》系列的第四部著作,為那幾年間直至1959年西藏起義為止的漢藏歷史提供新的解讀。作者還重新評估了在大眾領域和學術文獻中廣被誤解、刻板化和歪曲的問題(例如毛澤東的西藏政策)。本書利用新發現的中國政府重要文件、出版和未出版的回憶錄、新的傳記,以及大量專門進行的深度政治採訪,重新檢視最終導致3.10起義和西藏著名佛教文明覆滅的歷史事件。這卷分析史料豐富、細緻入微,不偏不倚地敍述了1951年《十七條協議》下漢藏關係的最後關鍵兩年中主要參與方和其政策。~~~~~~~本書是戈爾斯坦用四十年努力去講述的西藏半世紀自治故事的最終章,也是那個故事最戲劇性、最悲慘的時刻的獨立描述。最終,戈爾斯坦交出了中藏歷史在這個關鍵時刻的奠基性學術研究,對理解中國和達賴喇嘛之間的當代政治至關重要。─吳本立(Brantly Womack),美國維珍尼亞大學米勒公共事務中心嚴家淦講座外交事務教授本書詳盡嚴謹地檢視了1959年3月10日拉薩起義前兩年間衛藏地區的政治史。戈爾斯坦全面分析藏語、漢語和英語的文字及口述史料,發凡出新,成果豐厚。本書重要且易讀,填補了現代西藏歷史研究領域的空白,是有志於理解錯綜複雜的現代西藏歷史的專家及普通讀者的必讀之書。─達莎.佩查爾.莫滕森(Dáša Pejchar Mortensen),美國戴維森學院,歷史系助理教授在其第四卷權威的二十世紀西藏史中,戈爾斯坦質疑一些與1959年西藏叛亂相關的錯誤觀念,提出僧人、美國中情局和中國共產黨人牽連其中的客觀觀點,這與掩蓋着這段歷史的偏見與政治宣傳形成強烈對比。─羅茂銳(Morris Rossabi),《現代蒙古》(Modern Mongolia)作者

西藏现代史 1951-1955 豆瓣 谷歌图书

A History of Modern Tibet 1951-1955: The Calm Before the Storm

9.3 (9 个评分)

作者:

梅.戈尔斯坦

译者:

吴继业

香港大学出版社

2014

- 7

如果不详细阐述1950年代所发生的事件的来龙去脉,则无法全面地了解中国与达赖喇嘛之间的政治纠葛。戈尔斯坦在本书中对1951年后的西藏历史进行探讨,让我们重新思考这段历史,这将在很大程度上改变我们对该段历史的解读。本书的研究材料包括一些新近公开的史料,以及对包括达赖喇嘛和一些中国官员在内的历史亲历者的深入访谈。戈尔斯坦以朝鲜战争、中苏关系紧张、美国冷战政策等一系列事件为背景,来解读宿命性的中藏政治纠葛,其对关键人物的刻画往往出其不意,却又令人回味无穷。

“尖锐精辟……戈尔斯坦所讲述的故事引人入胜,让人不忍释卷……这是一本不可或缺的案头参考书。”

──《亚洲研究期刊》(Journal of Asian Studies)

“一段不容置疑的历史……令人难以置信的完整、细致、具有说服力。”

──《中国政治学期刊》(Journal of Chinese Political Science)

“关于1950年代中藏关系的最佳回顾……强力推荐。”

──《图书馆期刊》(Library Journal)

“尖锐精辟……戈尔斯坦所讲述的故事引人入胜,让人不忍释卷……这是一本不可或缺的案头参考书。”

──《亚洲研究期刊》(Journal of Asian Studies)

“一段不容置疑的历史……令人难以置信的完整、细致、具有说服力。”

──《中国政治学期刊》(Journal of Chinese Political Science)

“关于1950年代中藏关系的最佳回顾……强力推荐。”

──《图书馆期刊》(Library Journal)

尼泊尔的生存战略 豆瓣

作者:

[美]里奥·罗斯

中国藏学出版社

2018

- 8

《尼泊尔的生存战略》一书是美国有名南亚问题学者L. E. 罗斯教授的代表作之一,在靠前南亚学界,特别是在尼泊尔有着较大影响。该书从多个王国并立的古尼泊尔写起,重点着墨于1769年尼泊尔统一后建立的沙阿王朝。作者先后五次到尼泊尔和印度进行调研和考察,对尼泊尔从沙阿王朝1769年统一建国直至1970年期间的政治史进行了梳理和分析,历时12年终于完成了这部的著作。该书利用了大量的英文和尼泊尔文档案资料,对许多历史事件的论述比较具体和翔实,同时作者有较强的综合和分析能力,因而对堆积如山的浩繁资料进行了深入和符合逻辑的分析及梳理,从而撰写出一部跨度近200年的可读和可信的尼泊尔政治史。作者认为尼泊尔基于一个缓冲国的长期传统和为维持其政治及文化完整所需的根深蒂固的政策和策略态度,是我们理解和研究尼泊尔政治和靠前关系的重要理论启示。

玉帛干戈 豆瓣

作者:

林冠群

聯經出版公司

2016

- 10

位處中原西陲的吐蕃

崛起過程中,建構吐蕃天下體系

整合青康藏高原之部族

促使各部族於文化、語言、宗教、生活方式等各方面均吐蕃化

使得中原西陲原本為分裂割據,且相互盜抄的人文生態

為之一轉而統合於吐蕃化的浪潮之中。

今天包括西藏、青海、西康、甘肅、雲南、四川等地之2500公尺以上地區,即地理上所謂青康藏高原的區域,大部屬信奉藏傳佛教,飼養犛牛,種植青稞,以糌粑為主食的特色文化區,凸顯中國之多元文化特徵,就是吐蕃以其建構之天下體系,將其所控弦之地,予以吐蕃化所打下的基礎。更因吐蕃於唐代所展現強盛輝煌的武功,打遍天下無敵手的史實,永垂於中國史,令後代子孫印象鮮明,而於民間留傳中國西部的藏傳佛教世界,永遠是一個武功高深且神秘不可測的世界。君不見金庸小說中吐蕃高僧的龍象神功,武林第一,且性格詭譎難測。民間所有涉及宋、蒙元時期以還的武俠電影,凡是來自西方的喇嘛,個個武功高強等等,凡此,均為唐代吐蕃於中國歷史上所留下雪泥鴻爪的結果。

《玉帛干戈:唐蕃關係史研究》係林冠群教授以其所習得閱讀藏文史籍的能力,遍覽敦煌古藏文卷子、吐蕃時期的碑刻、吐蕃簡牘等唐代吐蕃第一手史料,以及歷代藏人所撰寫的史籍等為基礎,從中理解吐蕃本身對唐朝的概念、立場與策略,以及歷代藏人對唐蕃關係的見解,以之與中原王朝所書寫的吐蕃史與唐蕃關係等記載,作比較研究。林教授經年累月地就唐蕃關係,反覆思量、考索,並詳參中外學界相關的論著,經三十年的積累,終破解世所難詳的唐蕃關係,完成一本三十六萬字之專著,貢獻一家之言。

崛起過程中,建構吐蕃天下體系

整合青康藏高原之部族

促使各部族於文化、語言、宗教、生活方式等各方面均吐蕃化

使得中原西陲原本為分裂割據,且相互盜抄的人文生態

為之一轉而統合於吐蕃化的浪潮之中。

今天包括西藏、青海、西康、甘肅、雲南、四川等地之2500公尺以上地區,即地理上所謂青康藏高原的區域,大部屬信奉藏傳佛教,飼養犛牛,種植青稞,以糌粑為主食的特色文化區,凸顯中國之多元文化特徵,就是吐蕃以其建構之天下體系,將其所控弦之地,予以吐蕃化所打下的基礎。更因吐蕃於唐代所展現強盛輝煌的武功,打遍天下無敵手的史實,永垂於中國史,令後代子孫印象鮮明,而於民間留傳中國西部的藏傳佛教世界,永遠是一個武功高深且神秘不可測的世界。君不見金庸小說中吐蕃高僧的龍象神功,武林第一,且性格詭譎難測。民間所有涉及宋、蒙元時期以還的武俠電影,凡是來自西方的喇嘛,個個武功高強等等,凡此,均為唐代吐蕃於中國歷史上所留下雪泥鴻爪的結果。

《玉帛干戈:唐蕃關係史研究》係林冠群教授以其所習得閱讀藏文史籍的能力,遍覽敦煌古藏文卷子、吐蕃時期的碑刻、吐蕃簡牘等唐代吐蕃第一手史料,以及歷代藏人所撰寫的史籍等為基礎,從中理解吐蕃本身對唐朝的概念、立場與策略,以及歷代藏人對唐蕃關係的見解,以之與中原王朝所書寫的吐蕃史與唐蕃關係等記載,作比較研究。林教授經年累月地就唐蕃關係,反覆思量、考索,並詳參中外學界相關的論著,經三十年的積累,終破解世所難詳的唐蕃關係,完成一本三十六萬字之專著,貢獻一家之言。

蒙古与唐古特地区 豆瓣

Монголия и стpaнa тангутов

作者:

[俄]尼·米·普尔热瓦尔斯基

译者:

王嘎

中国工人出版社

2019

- 8

1970年,科学探险家普尔热瓦尔斯基开启了中国之行,此次考察历时三年,随后他将此次经历记录在这部书里,详细描述了自己的旅行经过,并公布了探险所获得的材料。这部书给他带来了世界性的声誉,被译为欧洲多国文字,并且多次印刷出版。

普尔热瓦尔斯基的这次中国之行主要往返于两大高原——内蒙古高原和青藏高原——之间,他的行程分为两个阶段。第一阶段自北京西行穿越内蒙古高原到达阿拉善沙漠,然后原路返回北京,此次行程约三千七百公里。第二阶段,自北京重新回到阿拉善后,普尔热瓦尔斯基一行与一支唐古特人商队结伴来到西宁,随后抵达梦寐以求的青海湖,再经柴达木盆地向南登上藏北高原。这是欧洲人首次深入黄河和长江上游。

对于自己的首次中国之行,普尔热瓦尔斯基确定的任务是:“首先是对自然地理的考察,以及对哺乳动物和鸟类的动物学研究;民族学的考察则尽可能地进行。”其实他的四次中国之行,都遵循了这样一个统一“体例”,而正是因为考察的“科学性”才使他扬名于世。普尔热瓦尔斯基的首次中国之行大致上重复了古伯察走过的道路,但显而易见的是,他的行程更富有科学成果,而这是建立在认真的勘测和记录的基础之上的。这次中国之行,普尔热瓦尔斯基收集鸟类二百多种,标本一千余件;各种哺乳动物四十余种,标本一百三十件;昆虫标本三千多件;植物五百多种,标本四千件。

普尔热瓦尔斯基的书对我们来说,不仅有趣,而且有益。这是我们通过别人来认识自己的一面镜子。在当前中国不断推进“一带一路”倡议、积极构建人类命运共同体之时,我们需要把握时代的律动,需要积累更多的“在地”知识,需要更多的与外部世界的沟通与交流,需要更加强烈的开拓进取精神。

普尔热瓦尔斯基的这次中国之行主要往返于两大高原——内蒙古高原和青藏高原——之间,他的行程分为两个阶段。第一阶段自北京西行穿越内蒙古高原到达阿拉善沙漠,然后原路返回北京,此次行程约三千七百公里。第二阶段,自北京重新回到阿拉善后,普尔热瓦尔斯基一行与一支唐古特人商队结伴来到西宁,随后抵达梦寐以求的青海湖,再经柴达木盆地向南登上藏北高原。这是欧洲人首次深入黄河和长江上游。

对于自己的首次中国之行,普尔热瓦尔斯基确定的任务是:“首先是对自然地理的考察,以及对哺乳动物和鸟类的动物学研究;民族学的考察则尽可能地进行。”其实他的四次中国之行,都遵循了这样一个统一“体例”,而正是因为考察的“科学性”才使他扬名于世。普尔热瓦尔斯基的首次中国之行大致上重复了古伯察走过的道路,但显而易见的是,他的行程更富有科学成果,而这是建立在认真的勘测和记录的基础之上的。这次中国之行,普尔热瓦尔斯基收集鸟类二百多种,标本一千余件;各种哺乳动物四十余种,标本一百三十件;昆虫标本三千多件;植物五百多种,标本四千件。

普尔热瓦尔斯基的书对我们来说,不仅有趣,而且有益。这是我们通过别人来认识自己的一面镜子。在当前中国不断推进“一带一路”倡议、积极构建人类命运共同体之时,我们需要把握时代的律动,需要积累更多的“在地”知识,需要更多的与外部世界的沟通与交流,需要更加强烈的开拓进取精神。

今日西藏牧民 豆瓣

作者:

美 戈尔茨坦 Goldstein M.C.

/

美 比尔 Beall C.M.

译者:

肃文

上海翻译出版公司

1991

- 9

本书根据香港奥达斯制作有限公司1990年版译出

http://img33.picoodle.com/img/img33/8/6/25/f_tibetorigm_88e8e0f.jpg

凯斯西部保留地大学(Case Western Reserve University)

该校坐落在俄亥俄州克利夫兰的占地550英亩的公园式大学区内。该校的人类学系和“西藏研究中心”因著名人类学家和藏学家梅· 戈尔斯坦(MelvynC.Goldstein)等学者而被人知晓。他们利用申请到的基金开展多个项目研究,而且也培养了不少藏族博士、硕士,并邀请中国学者作为访问学者进行藏学研究。

梅·戈尔斯坦(Melvyn C. Goldstein)⑨ 是该校医学院国际健康兼职教授(体质人类学)以及“西藏研究中心” 教授兼系主任,美国著名人类学家和藏学家。1938年2月8日生于美国纽约市。1959年获密芝安大学历史学学士学位。1960年,戈尔斯坦以《西藏的僧兵(ldab-ldod)研究》(A Study of the Ldab Ldod)论文,获密执安大学历史学硕士学位。1968年,戈尔斯坦以论文《西藏政治制度的人类学研究》(An Anthropological Analysis of the Tibetan Political System),获华盛顿大学人类学博士学位。随后他长期在俄亥俄州克利夫兰市的凯斯西部保留地大学任教和从事研究工作。1968-1971年,戈尔斯坦任凯斯西部保留地大学人类学助教授。1971-1977年,任凯斯西部保留地大学人类学副教授。1975年至今,戈尔斯坦先后担任的主要学术职务有:凯斯西部保留地大学人类学系主任(1975年至今),凯斯西部保留地大学人类学系教授(1978-1990年),凯斯西部保留地大学“西藏研究中心” 主任(1987年至今), “中美关系全国委员会” 西藏事实调查代表团成员、国家科学院立项的“华北草原科学课题组”成员(1991年)。“喜马拉雅山两国自然保护项目”(尼泊尔和中国)“森林山地研究所”高级顾问委员会成员(1991年至今),IREX(国际研究与交流委员会)蒙古项目(蒙古牧民的生活方式跟踪研究)的负责人、“人类学和人种科学国际联盟委员会” (IUAES)国际老龄化委员会委员(1992-1993年),“西藏扶贫基金会” 理事、“中美关系全国委员会”委员(1997年至今),《亚洲腹地》(Inner Asia)杂志编委(1998年至今)。

自1961年至2000年,戈尔斯坦共获得了美国民间和官方所提供的42项研究赠与和资助,其中与藏学有关的项目达25项。

可见,从20世纪60年代至今,其研究领域主要在西藏。戈尔斯坦自20世纪60年代中期起,就与其他学者合作,开始对域外藏区(印度和尼泊尔等国的藏族社区)进行实地考察和研究,并发表了一系列关于藏族的论著。

戈尔斯坦是改革开放后第一位获准到西藏考察和研究的外国学者。戈尔斯坦于1985年5月到达拉萨,当时他的课题是收集现代拉萨藏语新词汇,为编撰《现代藏语藏英词典》(Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan)做准备,同时也开始为《西藏现代史――喇嘛王国的覆灭》(A History of Modern Tibet,1913-1951:The Demise of the Lamaist State)一书收集资料。1986年6月3日,戈尔斯坦和美国体质人类学家辛迪娅·比尔(Cynthia M. Beall)与西藏社会科学院签订了一项关于对西藏西部牧民进行为期17个月的联合实地考察的协议,考察的对象主要是昂仁县帕拉牧区的55个家庭、253口人的恰则区。实际考察时间为18个月(1986-1988年),在此基础上写出了《西藏西部牧民――一种幸存的生活方式》(Nomads of Western Tibet: The survival of a way of life),较为客观地反映了中国西藏改革开放后所发生的变化。1988年,由戈尔斯坦牵头,西藏社会科学院与美国凯斯西部保留地大学制订为期10年(1986-1996)的合作研究计划。在这10年当中,他几乎每年都要到西藏进行为期数月的考察和研究。1997-1999年,西藏社会科学院又与该校合作进行为期3年的“西藏农区家庭、老年人与人口生育状况调查”的项目,试图从社会人类学的角度对西藏农区家庭和人口现状进行调查研究,为提高农村人口素质提供科学依据。1998年11月,受美国前总统卡特所主持的“卡特中心”的委派,戈尔斯坦与凯普斯坦等人到中国的藏族聚集区进行了为期18天的考察,对藏区尤其是西藏的宗教信仰现状、中国共产党在西藏现行政策以及藏区的社会经济发展状况等进行了重点考察。后经“卡特中心”的两名美国学者总结分析,写成题为《中国、美国和达赖喇嘛对西藏的见解》(Reflections on Tibet, China, United States and the Dalai Lama)的报告。

戈尔斯坦在藏学研究领域最为突出的成就,主要体现在藏语文研究、近现代西藏研究和当代西藏研究三个方面。其藏语文研究作品主要有:《现代藏语:拉萨方言》(Modern Spoken Tibetan: Lhasa Dialect)(合著)、《现代藏文:语法和读物》(Modern Literary Tibetan: A Grammar and Reader)、《现代藏语藏英词典》(Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan)、《藏语入门》(Tibetan for Beginners and Travelers),《现代藏语英藏词典》(English-Tibetan Dictionary of Modern Tibetan)、《现代藏文精粹》(Essentials of Modern Literary Tibetan: A reading course and reference grammar)、《现代藏语藏英新辞典》(The New Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan)等。其中,《现代藏语藏英词典》自1975年在尼泊尔加德满都面世之后,曾5次再版,不仅冲破了印度学者达斯的《藏英词典》长期垄断国际藏学界的局面,而且弥补了达斯词典在现代藏语文词汇方面的不足。戈尔斯坦对西藏社会历史的研究,分为两个“时段”,即近现代西藏研究和当代西藏研究。近现代西藏研究,可以1951年西藏和平解放为界标,重点考察和研究20世纪上半叶的西藏封建农奴社会。其主要作品为《僧兵研究》(硕士论文,已有汉译本),《西藏政治制度的人类学研究》(博士论文)和关于农奴制的一组文章。代表作则是《西藏现代史(1913-1951)――喇嘛王国的覆灭》。实际上是由其硕士论文和博士论文发展而来的, 1989年,该书获得了美国亚洲学会颁发的约瑟夫·利文森奖――20世纪最佳中国图书荣誉奖(提名)。当代西藏研究著作主要有:《西藏西部牧民――一种幸存的生活方式》(与辛迪娅·比尔合著)、《为现代西藏而斗争――扎西泽仁自传》(The Struggle for a Modern Tibet: the Autobiography of Tashi Tsering)(与扎西泽仁等合著)、《美国、中国、西藏与西藏问题》(Tibet, China, and the United States: Reflections on the Tibet Question)、《雪狮与龙――中国、西藏和达赖喇嘛》(The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet and the Dalai Lama)、《当代西藏佛教――宗教的复兴与文化认同》(Buddhism in Contemporary Tibet: Religious Revival and National Identity)(与凯普斯坦等合著)。

http://img33.picoodle.com/img/img33/8/6/25/f_tibetorigm_88e8e0f.jpg

凯斯西部保留地大学(Case Western Reserve University)

该校坐落在俄亥俄州克利夫兰的占地550英亩的公园式大学区内。该校的人类学系和“西藏研究中心”因著名人类学家和藏学家梅· 戈尔斯坦(MelvynC.Goldstein)等学者而被人知晓。他们利用申请到的基金开展多个项目研究,而且也培养了不少藏族博士、硕士,并邀请中国学者作为访问学者进行藏学研究。

梅·戈尔斯坦(Melvyn C. Goldstein)⑨ 是该校医学院国际健康兼职教授(体质人类学)以及“西藏研究中心” 教授兼系主任,美国著名人类学家和藏学家。1938年2月8日生于美国纽约市。1959年获密芝安大学历史学学士学位。1960年,戈尔斯坦以《西藏的僧兵(ldab-ldod)研究》(A Study of the Ldab Ldod)论文,获密执安大学历史学硕士学位。1968年,戈尔斯坦以论文《西藏政治制度的人类学研究》(An Anthropological Analysis of the Tibetan Political System),获华盛顿大学人类学博士学位。随后他长期在俄亥俄州克利夫兰市的凯斯西部保留地大学任教和从事研究工作。1968-1971年,戈尔斯坦任凯斯西部保留地大学人类学助教授。1971-1977年,任凯斯西部保留地大学人类学副教授。1975年至今,戈尔斯坦先后担任的主要学术职务有:凯斯西部保留地大学人类学系主任(1975年至今),凯斯西部保留地大学人类学系教授(1978-1990年),凯斯西部保留地大学“西藏研究中心” 主任(1987年至今), “中美关系全国委员会” 西藏事实调查代表团成员、国家科学院立项的“华北草原科学课题组”成员(1991年)。“喜马拉雅山两国自然保护项目”(尼泊尔和中国)“森林山地研究所”高级顾问委员会成员(1991年至今),IREX(国际研究与交流委员会)蒙古项目(蒙古牧民的生活方式跟踪研究)的负责人、“人类学和人种科学国际联盟委员会” (IUAES)国际老龄化委员会委员(1992-1993年),“西藏扶贫基金会” 理事、“中美关系全国委员会”委员(1997年至今),《亚洲腹地》(Inner Asia)杂志编委(1998年至今)。

自1961年至2000年,戈尔斯坦共获得了美国民间和官方所提供的42项研究赠与和资助,其中与藏学有关的项目达25项。

可见,从20世纪60年代至今,其研究领域主要在西藏。戈尔斯坦自20世纪60年代中期起,就与其他学者合作,开始对域外藏区(印度和尼泊尔等国的藏族社区)进行实地考察和研究,并发表了一系列关于藏族的论著。

戈尔斯坦是改革开放后第一位获准到西藏考察和研究的外国学者。戈尔斯坦于1985年5月到达拉萨,当时他的课题是收集现代拉萨藏语新词汇,为编撰《现代藏语藏英词典》(Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan)做准备,同时也开始为《西藏现代史――喇嘛王国的覆灭》(A History of Modern Tibet,1913-1951:The Demise of the Lamaist State)一书收集资料。1986年6月3日,戈尔斯坦和美国体质人类学家辛迪娅·比尔(Cynthia M. Beall)与西藏社会科学院签订了一项关于对西藏西部牧民进行为期17个月的联合实地考察的协议,考察的对象主要是昂仁县帕拉牧区的55个家庭、253口人的恰则区。实际考察时间为18个月(1986-1988年),在此基础上写出了《西藏西部牧民――一种幸存的生活方式》(Nomads of Western Tibet: The survival of a way of life),较为客观地反映了中国西藏改革开放后所发生的变化。1988年,由戈尔斯坦牵头,西藏社会科学院与美国凯斯西部保留地大学制订为期10年(1986-1996)的合作研究计划。在这10年当中,他几乎每年都要到西藏进行为期数月的考察和研究。1997-1999年,西藏社会科学院又与该校合作进行为期3年的“西藏农区家庭、老年人与人口生育状况调查”的项目,试图从社会人类学的角度对西藏农区家庭和人口现状进行调查研究,为提高农村人口素质提供科学依据。1998年11月,受美国前总统卡特所主持的“卡特中心”的委派,戈尔斯坦与凯普斯坦等人到中国的藏族聚集区进行了为期18天的考察,对藏区尤其是西藏的宗教信仰现状、中国共产党在西藏现行政策以及藏区的社会经济发展状况等进行了重点考察。后经“卡特中心”的两名美国学者总结分析,写成题为《中国、美国和达赖喇嘛对西藏的见解》(Reflections on Tibet, China, United States and the Dalai Lama)的报告。

戈尔斯坦在藏学研究领域最为突出的成就,主要体现在藏语文研究、近现代西藏研究和当代西藏研究三个方面。其藏语文研究作品主要有:《现代藏语:拉萨方言》(Modern Spoken Tibetan: Lhasa Dialect)(合著)、《现代藏文:语法和读物》(Modern Literary Tibetan: A Grammar and Reader)、《现代藏语藏英词典》(Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan)、《藏语入门》(Tibetan for Beginners and Travelers),《现代藏语英藏词典》(English-Tibetan Dictionary of Modern Tibetan)、《现代藏文精粹》(Essentials of Modern Literary Tibetan: A reading course and reference grammar)、《现代藏语藏英新辞典》(The New Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan)等。其中,《现代藏语藏英词典》自1975年在尼泊尔加德满都面世之后,曾5次再版,不仅冲破了印度学者达斯的《藏英词典》长期垄断国际藏学界的局面,而且弥补了达斯词典在现代藏语文词汇方面的不足。戈尔斯坦对西藏社会历史的研究,分为两个“时段”,即近现代西藏研究和当代西藏研究。近现代西藏研究,可以1951年西藏和平解放为界标,重点考察和研究20世纪上半叶的西藏封建农奴社会。其主要作品为《僧兵研究》(硕士论文,已有汉译本),《西藏政治制度的人类学研究》(博士论文)和关于农奴制的一组文章。代表作则是《西藏现代史(1913-1951)――喇嘛王国的覆灭》。实际上是由其硕士论文和博士论文发展而来的, 1989年,该书获得了美国亚洲学会颁发的约瑟夫·利文森奖――20世纪最佳中国图书荣誉奖(提名)。当代西藏研究著作主要有:《西藏西部牧民――一种幸存的生活方式》(与辛迪娅·比尔合著)、《为现代西藏而斗争――扎西泽仁自传》(The Struggle for a Modern Tibet: the Autobiography of Tashi Tsering)(与扎西泽仁等合著)、《美国、中国、西藏与西藏问题》(Tibet, China, and the United States: Reflections on the Tibet Question)、《雪狮与龙――中国、西藏和达赖喇嘛》(The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet and the Dalai Lama)、《当代西藏佛教――宗教的复兴与文化认同》(Buddhism in Contemporary Tibet: Religious Revival and National Identity)(与凯普斯坦等合著)。

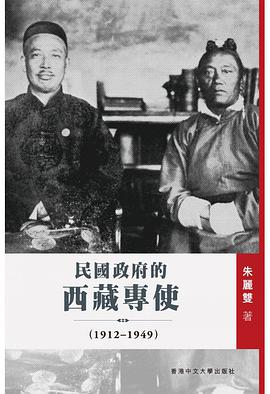

民國政府的西藏專使(1912–1949) 豆瓣 谷歌图书

作者:

朱麗雙

香港中文大學出版社

2016

- 1

本書整理、解讀豐富的檔案材料與文獻資料,對民國時期前往西藏的專使做一綜合與分析並重的敘事。本書描寫這些專使前往西藏的歷史背景,他們在西藏的活動以及他們體察藏族社會的獨特視解,指出西藏專使赴藏的目的除了調查西藏社會、政治、軍事等各方面情況,主要是聯絡並增進漢藏情感及重建中國對西藏的主權。

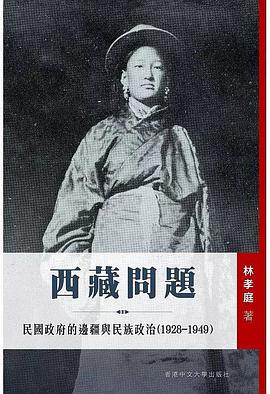

西藏問題:民國政府的邊疆與民族政治 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

作者:

林孝庭

译者:

朱麗雙

香港中文大学出版社

2018

- 2

其它标题:

西藏問題

本書是中國邊疆研究領域具有開創性意義的重要專著,曾入圍2007年國際亞洲學者研究大會(ICAS)人文類最佳圖書獎。在這部書中,林孝庭教授通過深入探討民國政府與西部邊陲地方政治勢力的互動關係,揭示了國民黨政權在對日抗戰前後與國共內戰期間等不同歷史階段,把原本幾乎不存在的中央政令與影響力,滲入包括西藏在內的中國西南與中亞內陸地區,逐步實現在這些地區的國家建構。在作者看來,國民黨政府所謂的「邊疆」議題,並非全然是傳統上所認知的那種對一個中央政權不斷帶來侵擾的「邊患」議題,亦非完全是國民革命意識形態驅使下民族主義式的「族群政治」議題。相反的,一個本質上屬於地方性政權,政令與影響力皆有限,卻宣稱代表全中國的國民黨政權,面對近代西藏和其他邊疆地區的「主權」問題,靠的更多的是政治上與宣傳上的修辭,然而此種政治修辭流佈如此之廣、影響如此之遠,對1949年以後上至國家政策,下至普通民眾的一般觀念都產生了深刻的影響。這本書對今人理解過去和現在的漢藏關係,有着相當高的價值。

冈仁波齐 (2015) TMDB 豆瓣 维基数据 IMDb

གངས་རིན་པོ་ཆེ

7.1 (388 个评分)

导演:

张杨

演员:

尼玛扎堆

/

杨培

…

其它标题:

གངས་རིན་པོ་ཆེ

/

Paths of the Soul

…

普拉村村民尼玛扎堆在父亲去世后决定完成父亲的遗愿,带着叔叔去拉萨和神山冈仁波齐朝圣。时正马年,正好是神山冈仁波齐百年一遇的本命年,小村里很多人都希望加入尼玛扎堆的朝圣队伍。这支队伍里有即将临盆的孕妇、家徒四壁的屠夫、自幼残疾的少年,每个人都有着不同的故事也怀揣着各自的希望。为了去冈仁波齐,这支十一人的队伍踏上了历时一年,长达2000多里的朝圣之路......

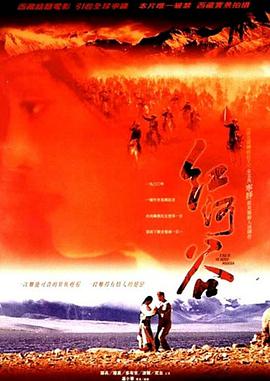

红河谷 (1997) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

红河谷

7.4 (110 个评分)

导演:

冯小宁

演员:

宁静

/

邵兵

…

其它标题:

Red River Valley

/

A Tale of Sacred Mountain

…

一个男子(邵兵饰)救下了被乡民准备供奉给雨神的女子(应真饰),两个人一起流落到了一个藏族部落,开始了他们新的生活。在这里,他们认识了美丽的藏族公主(宁静饰)。后来,英国探险队在雪山遇险,琼斯(尼克饰)和罗克曼(波尔饰)也被藏民救下,留在西藏修养。在这段时间的相处中, 他们跨越了民族和肤色,培养除了深厚的感情。不久,伤养好后,英国人也离开了。

没想到再一次重逢居然这么快,而且,是以这么一种残酷的方式。

为了各自的信仰和立场,曾经的朋友站在了对立的两边,只有巍巍的雪山默默的见证着这一切。

没想到再一次重逢居然这么快,而且,是以这么一种残酷的方式。

为了各自的信仰和立场,曾经的朋友站在了对立的两边,只有巍巍的雪山默默的见证着这一切。

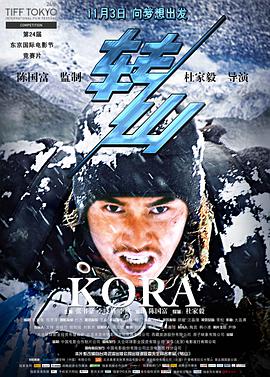

转山 (2011) 豆瓣

7.3 (203 个评分)

导演:

杜家毅

演员:

张书豪

/

李晓川

…

其它标题:

KORA

/

One Mile Above

本片改编自同名畅销书。

台湾青年张书豪(张书豪 饰)在大四毕业时,遭遇了哥哥的亡故,正处在迷茫期的书豪意外发现了哥哥留下的骑行日志,这个不骑车的青年萌生了骑行滇藏线替哥哥完成未竟心愿的想法,在经历了女友的离去后,他义务反顾奔赴丽江。在路上,张书豪结识了来自云南的骑行者李晓川(李晓川 饰),并结伴前往拉萨。第五天,他们来到德钦,李晓川因无缘得见云雾中的梅里十三峰而沮丧不堪;第六天,他们住在盐井的藏民家中,书豪与淳朴的藏民依依惜别;第七天,他们在曲孜卡的山路艰难前行,李晓川意外坠崖重伤。冬季的滇藏线格外艰险,而剩下的路,张书豪必须独自前行……

台湾青年张书豪(张书豪 饰)在大四毕业时,遭遇了哥哥的亡故,正处在迷茫期的书豪意外发现了哥哥留下的骑行日志,这个不骑车的青年萌生了骑行滇藏线替哥哥完成未竟心愿的想法,在经历了女友的离去后,他义务反顾奔赴丽江。在路上,张书豪结识了来自云南的骑行者李晓川(李晓川 饰),并结伴前往拉萨。第五天,他们来到德钦,李晓川因无缘得见云雾中的梅里十三峰而沮丧不堪;第六天,他们住在盐井的藏民家中,书豪与淳朴的藏民依依惜别;第七天,他们在曲孜卡的山路艰难前行,李晓川意外坠崖重伤。冬季的滇藏线格外艰险,而剩下的路,张书豪必须独自前行……

可可西里 (2004) 维基数据 IMDb TMDB 豆瓣

Kekexili

8.4 (550 个评分)

导演:

陆川

演员:

多布杰

/

张垒

…

其它标题:

Kekexili

/

Kekexili: Mountain Patrol

…

尕玉(张磊 饰)本来是个警察,为了调查藏羚羊猎杀状况,他假扮记者身份,随考察团来到可可西里——那里气候寒冷、空气稀薄,含氧量极低。就在这个人类生存的“禁区”,尕玉目睹了一幕幕人性的贪婪以及人类与环境的狂暴冲突。首先是藏羚羊保护站的巡山队员被盗猎人枪杀,接下来他们见到了悲惨的一幕:盗猎者逃走,只留下众多只剩嶙峋白骨的藏羚羊。巡山队员在恶劣的环境中追捕凶手,最终只夺回了一部份的藏羚羊皮毛。一方面要与恶劣的自然环境抗争、另一方面还要与凶残的盗猎者周旋,巡山队员和尕玉面临着生死考验。