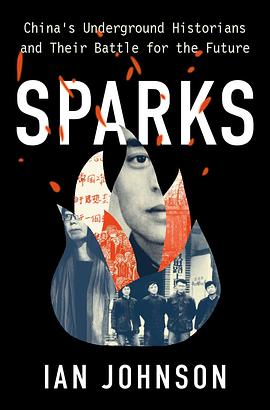

Using history to challenge Communist Party rule.<br /><br /> China's Underground Historians and their Battle for the Future describes how some of China's best-known writers, filmmakers, and artists have overcome crackdowns and censorship to forge a nationwide movement that challenges the Communist Party on its most hallowed its control of history.<br /><br />The past is a battleground in many countries, but in China it is crucial to political power. In traditional China, dynasties rewrote history to justify their rule by proving that their predecessors were unworthy of holding power. Marxism gave this a modern gloss, describing history as an unstoppable force heading toward Communism's triumph. The Chinese Communist Party builds on these ideas to whitewash its misdeeds and glorify its rule. Indeed, one of Xi Jinping's signature policies is the control of history, which he equates with the party's survival.<br /><br />But in recent years, a network of independent writers, artists, and filmmakers have begun challenging this state-led disremembering. Using digital technologies to bypass China's legendary surveillance state, their samizdat journals, guerilla media posts, and underground films document a regular pattern of from famines and purges of years past to ethnic clashes and virus outbreaks of the present--powerful and inspiring accounts that have underpinned recent protests in China against Xi Jinping's strongman rule.<br /><br />Based on years of first-hand research in Xi Jinping's China, Sparks challenges stereotypes of a China where the state has quashed all free thought, revealing instead a country engaged in one of humanity's great struggles of memory against forgetting―a battle that will shape the China that emerges in the mid-21st century.