媒体

紅色滲透 谷歌图书 谷歌图书 Goodreads

作者:

何清漣

八旗文化

2019

- 3

其它标题:

紅色滲透:中國媒體全球擴張的真相

「把地球管起來,讓全世界都能聽到我們的聲音。」──毛澤東

全球媒體大一統的中國夢正快速滲透世界的每一個角落

「紅色宣傳」正在剝奪你的閱聽自由? 本書研究結果,被2018《胡佛報告》所引用,促成美國對中國大反擊! 毛澤東曾經說,「把地球管起來,讓全世界都能聽到我們的聲音」。這並非危言聳聽。2009年,中國決定投入450億元人民幣鉅資在全球推廣「大外宣計畫」,藉此與西方媒體「爭奪話語權」。至今十年已經過去,中國的紅色滲透效果如何?民主世界最引以為傲的言論自由,如果被中共的宣傳機器徹底佔據後,會發生怎樣的事情?當民主國家獨立運作、作為第四權的媒體,都變成中國官方關係企業以後,我們還能知道新聞背後的真相嗎?長期關注中國政治、經濟和媒體的學者何清漣提供了她的精彩分析和答案。

◎世界華文媒體已呈現粉紅色狀態

中文媒體、華人社團與中文學校,一向是中共「海外統戰三寶」。按照中國政府的統計,目前全球有4500多萬華人、二萬多個僑團、5000多所中文學校、數百家中文媒體。如何控制、管理這些中文媒體,影響華人的思想,增強對中國的凝聚力,被中共視為相當重要的「海外統戰工作」。

自1990年代中期開始,隨著中國的海外滲透,世界各國的中文媒體就已經開始在政治上重新定位,2009年之後尤其如此。中共支持的世界中文媒體的目的,用中共的術語說,是教育「生活在資本主義國家的華人」。

中國的手法五花八門,從統一與中國相同的詞彙開始、進而是發音,甚至把許多傳統的粵語廣播與新聞都加入普通話時段。中共還專門開辦海外中文媒體研究中心、網站、雜誌;舉辦各種海外研修班,規訓海外華文媒體的從業者,讓他們變成中國的「宣傳先鋒」。而在採訪角度上,也改為對中共有利的角度來報導。全球華文媒體陷入單一新聞取向的趨勢已經迫在眉睫,許多媒體都已經淪為北京的傳聲筒,基本上是中共宣傳機器的延伸。

◎西方媒體面臨收買和打壓

非洲是中國最大利益之所在,在這個傳播媒體較為弱勢的世界,中國式的宣傳早在上世紀五、六○年代就取得話語權,是「紅色宣傳」最早、也最為成功的例子。伴隨著中國經濟崛起,大量紅色文化進一步滲透,在黑色非洲大地上,中國已經等於新殖民主義的代名詞。

中國對第三世界國家採取直接收買的方式。比如據印度傳媒The Print報導,為了配合習近平的「一帶一路」宣傳,從2016年開始,中國外交部每年都會招待大約100個來自亞洲和非洲的記者,完成一個以10個月為期的所謂「獎學金課程」。免費住,免費旅遊,而且還可獲得每月5000元人民幣的開銷津貼,從而控制這些國家的媒體報導。

而對媒體發達的先進國家,中國則轉而採取「外宣本土化」策略。中共編列了巨大資金,或是直接建立媒體分社、或是收編或聘用外國的記者編輯、或是入股或併購外國的媒體等等,旨在各項外宣計劃要「營造良好的國際輿論環境」,而對於多個國家在該一帶一路計劃下出現的「債務外交」等惡果,則是隻字不提。

然而作者認為,「傳播力不等於公信力,信息發布也不等於信息的到達、信息的到達也不等於受眾按照發布者的意圖解讀」。一個國家的「國際」形象,歸根究底是由其「國內」政治社會狀況來決定的。其外宣內容充斥的正面形象,在中國內部各種腐敗、貧富不均、環境污染、生態災難、暴力鎮壓人民等議題下,明顯缺乏公信力。

◎香港和台灣成為紅色滲透重災區

香港媒體的內地化已經成為事實。亞視早已被戲稱為「央視第十台」,即中國中央電視台第十台,而TVB也被戲稱為「CCTVB」。在香港,登廣告這種商業活動,被中共做成了政治誘餌。而利用黑社會威脅記者人身安全時有發生。其結果是,「無國界記者」(RSF)歷年公佈的全球新聞自由指數,香港呈逐年下降趨勢:2011年在全球排名第34位,尚屬「接近自由區域」;2016年排名第69位,進入「新聞受限制區域」;2017年度下降4位,排名第73位。

中共滲入台灣媒體業,在2008年以前採用的是迂迴繞道的方式,借道海外中資入股台灣媒體。2008年以後,北京勢力滲透台灣媒體走的完全是陽光大道,無須隱身。這一現象被概括為「在台灣媒體場域」的「中國因素」。此外,本地媒體也因為中國的新聞置入帶來的金錢收益而開始「自律」,中國的負面新聞幾乎都不見。作者引用並讚同台大教授張錦華的觀點:這種台灣媒體形同被中國政府「收買」的現象,其實已經是台灣國家安全層級的問題。

◎中國的大外宣會成功嗎?

何清漣認為,「金錢外交+大外宣」不是國家軟實力。既想受到專制國家擁戴,又想受到民主國家歡迎的「中國形象」,事實上不存在,更不可能通過「大外宣」塑造。將烏鴉塗成白色之後,最多只是在短時期內讓部分觀者產生「烏鴉是白色的」這種錯覺,久而久之,黑烏鴉還是會露出底色來的。所以中國的大外宣計畫,一開始就註定是白白耗費金錢的「面子工程」,留給後世的歷史笑柄。

中國「大外宣」的手法,終究無法長久改變各國原生的媒體生態與言論自由環境。而事實上中國已經踢到了鐵板。在澳洲、加拿大,官方已經採取反間諜滲透的行動,杜絕中國的紅色宣傳。在美國,孔子學院的教師被調查,《外國代理人登記法》的啟動,都是要打擊「大外宣」對自由世界的干擾與影響。

作者何清漣是中國罕見的既有外部視野、又有內部經驗的經濟學者,她曾經出版《中國:潰而不崩》分析中國未來十年的政治走向。她更是少數研究中國媒體的學者,曾出版《霧鎖中國:中國大陸控制媒體策略大揭密》,分析中國政府如何控制媒體。而美國2018年底的《胡佛報告》,也引用《紅色滲透》的研究成果,該報告用22頁介紹中共對美國境內中文媒體的控制,及反西方意識形態的運作(見《中國影響和美國利益:推動建設性警惕》部分),從而促使美國開始反擊。

作者簡介

何清漣

媒體人及政治、經濟學學者。1956年出生於湖南邵陽,先後畢業於湖南師範大學與上海復旦大學,並在湖南財經學院、廣州暨南大學任教。後在《深圳法制報》社工作,2001年因政治迫害離開中國。現居美國,為「美國之音」專欄作家。

著有:《人口:中國的懸劍》、《中國的陷阱》(簡體版出於審查而改名為《現代化的陷阱》,榮獲1999年長江讀書獎)、《霧鎖中國:中國大陸控制媒體策略大揭密》、《中國:潰而不崩》等書。其著作被譯成日文、英文、德文、韓文等多種語種。

美國《商業週刊》於1999年6月將何清漣評為「亞洲之星」(50 Leaders at The Forefront of Change,THE STARS OF ASIA)。1999年《三聯生活週刊》將她列為25位時代人物之一,稱其「代表了中國改革的良心」。

全球媒體大一統的中國夢正快速滲透世界的每一個角落

「紅色宣傳」正在剝奪你的閱聽自由? 本書研究結果,被2018《胡佛報告》所引用,促成美國對中國大反擊! 毛澤東曾經說,「把地球管起來,讓全世界都能聽到我們的聲音」。這並非危言聳聽。2009年,中國決定投入450億元人民幣鉅資在全球推廣「大外宣計畫」,藉此與西方媒體「爭奪話語權」。至今十年已經過去,中國的紅色滲透效果如何?民主世界最引以為傲的言論自由,如果被中共的宣傳機器徹底佔據後,會發生怎樣的事情?當民主國家獨立運作、作為第四權的媒體,都變成中國官方關係企業以後,我們還能知道新聞背後的真相嗎?長期關注中國政治、經濟和媒體的學者何清漣提供了她的精彩分析和答案。

◎世界華文媒體已呈現粉紅色狀態

中文媒體、華人社團與中文學校,一向是中共「海外統戰三寶」。按照中國政府的統計,目前全球有4500多萬華人、二萬多個僑團、5000多所中文學校、數百家中文媒體。如何控制、管理這些中文媒體,影響華人的思想,增強對中國的凝聚力,被中共視為相當重要的「海外統戰工作」。

自1990年代中期開始,隨著中國的海外滲透,世界各國的中文媒體就已經開始在政治上重新定位,2009年之後尤其如此。中共支持的世界中文媒體的目的,用中共的術語說,是教育「生活在資本主義國家的華人」。

中國的手法五花八門,從統一與中國相同的詞彙開始、進而是發音,甚至把許多傳統的粵語廣播與新聞都加入普通話時段。中共還專門開辦海外中文媒體研究中心、網站、雜誌;舉辦各種海外研修班,規訓海外華文媒體的從業者,讓他們變成中國的「宣傳先鋒」。而在採訪角度上,也改為對中共有利的角度來報導。全球華文媒體陷入單一新聞取向的趨勢已經迫在眉睫,許多媒體都已經淪為北京的傳聲筒,基本上是中共宣傳機器的延伸。

◎西方媒體面臨收買和打壓

非洲是中國最大利益之所在,在這個傳播媒體較為弱勢的世界,中國式的宣傳早在上世紀五、六○年代就取得話語權,是「紅色宣傳」最早、也最為成功的例子。伴隨著中國經濟崛起,大量紅色文化進一步滲透,在黑色非洲大地上,中國已經等於新殖民主義的代名詞。

中國對第三世界國家採取直接收買的方式。比如據印度傳媒The Print報導,為了配合習近平的「一帶一路」宣傳,從2016年開始,中國外交部每年都會招待大約100個來自亞洲和非洲的記者,完成一個以10個月為期的所謂「獎學金課程」。免費住,免費旅遊,而且還可獲得每月5000元人民幣的開銷津貼,從而控制這些國家的媒體報導。

而對媒體發達的先進國家,中國則轉而採取「外宣本土化」策略。中共編列了巨大資金,或是直接建立媒體分社、或是收編或聘用外國的記者編輯、或是入股或併購外國的媒體等等,旨在各項外宣計劃要「營造良好的國際輿論環境」,而對於多個國家在該一帶一路計劃下出現的「債務外交」等惡果,則是隻字不提。

然而作者認為,「傳播力不等於公信力,信息發布也不等於信息的到達、信息的到達也不等於受眾按照發布者的意圖解讀」。一個國家的「國際」形象,歸根究底是由其「國內」政治社會狀況來決定的。其外宣內容充斥的正面形象,在中國內部各種腐敗、貧富不均、環境污染、生態災難、暴力鎮壓人民等議題下,明顯缺乏公信力。

◎香港和台灣成為紅色滲透重災區

香港媒體的內地化已經成為事實。亞視早已被戲稱為「央視第十台」,即中國中央電視台第十台,而TVB也被戲稱為「CCTVB」。在香港,登廣告這種商業活動,被中共做成了政治誘餌。而利用黑社會威脅記者人身安全時有發生。其結果是,「無國界記者」(RSF)歷年公佈的全球新聞自由指數,香港呈逐年下降趨勢:2011年在全球排名第34位,尚屬「接近自由區域」;2016年排名第69位,進入「新聞受限制區域」;2017年度下降4位,排名第73位。

中共滲入台灣媒體業,在2008年以前採用的是迂迴繞道的方式,借道海外中資入股台灣媒體。2008年以後,北京勢力滲透台灣媒體走的完全是陽光大道,無須隱身。這一現象被概括為「在台灣媒體場域」的「中國因素」。此外,本地媒體也因為中國的新聞置入帶來的金錢收益而開始「自律」,中國的負面新聞幾乎都不見。作者引用並讚同台大教授張錦華的觀點:這種台灣媒體形同被中國政府「收買」的現象,其實已經是台灣國家安全層級的問題。

◎中國的大外宣會成功嗎?

何清漣認為,「金錢外交+大外宣」不是國家軟實力。既想受到專制國家擁戴,又想受到民主國家歡迎的「中國形象」,事實上不存在,更不可能通過「大外宣」塑造。將烏鴉塗成白色之後,最多只是在短時期內讓部分觀者產生「烏鴉是白色的」這種錯覺,久而久之,黑烏鴉還是會露出底色來的。所以中國的大外宣計畫,一開始就註定是白白耗費金錢的「面子工程」,留給後世的歷史笑柄。

中國「大外宣」的手法,終究無法長久改變各國原生的媒體生態與言論自由環境。而事實上中國已經踢到了鐵板。在澳洲、加拿大,官方已經採取反間諜滲透的行動,杜絕中國的紅色宣傳。在美國,孔子學院的教師被調查,《外國代理人登記法》的啟動,都是要打擊「大外宣」對自由世界的干擾與影響。

作者何清漣是中國罕見的既有外部視野、又有內部經驗的經濟學者,她曾經出版《中國:潰而不崩》分析中國未來十年的政治走向。她更是少數研究中國媒體的學者,曾出版《霧鎖中國:中國大陸控制媒體策略大揭密》,分析中國政府如何控制媒體。而美國2018年底的《胡佛報告》,也引用《紅色滲透》的研究成果,該報告用22頁介紹中共對美國境內中文媒體的控制,及反西方意識形態的運作(見《中國影響和美國利益:推動建設性警惕》部分),從而促使美國開始反擊。

作者簡介

何清漣

媒體人及政治、經濟學學者。1956年出生於湖南邵陽,先後畢業於湖南師範大學與上海復旦大學,並在湖南財經學院、廣州暨南大學任教。後在《深圳法制報》社工作,2001年因政治迫害離開中國。現居美國,為「美國之音」專欄作家。

著有:《人口:中國的懸劍》、《中國的陷阱》(簡體版出於審查而改名為《現代化的陷阱》,榮獲1999年長江讀書獎)、《霧鎖中國:中國大陸控制媒體策略大揭密》、《中國:潰而不崩》等書。其著作被譯成日文、英文、德文、韓文等多種語種。

美國《商業週刊》於1999年6月將何清漣評為「亞洲之星」(50 Leaders at The Forefront of Change,THE STARS OF ASIA)。1999年《三聯生活週刊》將她列為25位時代人物之一,稱其「代表了中國改革的良心」。

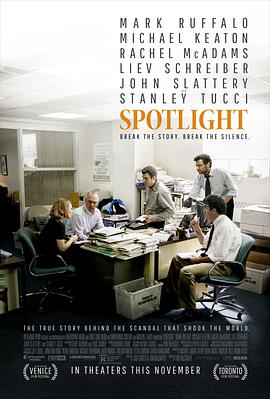

聚焦 (2015) 豆瓣 TMDB IMDb Min reol Eggplant.place 维基数据

Spotlight

8.8 (1181 个评分)

导演:

汤姆·麦卡锡

演员:

马克·鲁弗洛

/

迈克尔·基顿

…

其它标题:

Spotlight

/

焦点追击(港)

…

“聚焦”是波士顿环球报的一个专栏,罗比·罗宾森(迈克尔·基顿饰)是"聚焦"栏目的编辑,栏目拥有一个独立的调查小组,组员包括萨夏·菲弗(瑞秋·麦克亚当斯饰),迈克尔(马克·鲁弗洛饰),马特·卡罗尔(布莱恩·达西·詹姆斯饰)。当马蒂·巴伦(列维·施瑞博尔饰)接替了环球报的总编辑一职,他开始指派罗宾森和他的团队,紧跟一桩被雪藏已久的案件,一个天主教牧师性骚扰教区里的孩子。虽然最开始他们以为这只是个小任务,但很快他们就发现,其背后还隐藏一系列事件,涉及了上百名受害者,而教会已经私下赔偿了受害者,并派人掩盖了这些罪行。随着调查的越发深入,他们发现这一阴谋的更多证据,不仅仅是神职人员,就在波士顿以外,甚至全世界,都在上演着这种暴行。罗宾森和他的团队遭遇到了当地官员们的掣肘。教会内的,教会外的势力都在向他们施压,想让他们放弃这个案件。

华盛顿邮报 (2017) 豆瓣 IMDb TMDB 维基数据

The Post

8.1 (718 个评分)

导演:

史蒂文·斯皮尔伯格

演员:

梅丽尔·斯特里普

/

汤姆·汉克斯

…

其它标题:

The Post

/

战云密报(港)

…

关于“五角大楼文件”泄密案(Pentagon Papers)的新片《The Post》,将史蒂文·斯皮尔伯格、汤姆·汉克斯与梅丽尔·斯特里普聚到了一起。斯皮尔伯格将作为导演与制片人身份参与制作,而影片的男女主角分别是汉克斯与梅姨。

这部吸引好莱坞三巨头首次合作的电影将在银幕上重现著名的“五角大楼文件”泄密案。1971年,一名国防部官员将美国政府卷入越南战争的机密文件通过《纽约时报》《华盛顿邮报》等媒体曝光,而在文件公开之前,美国国防部曾试图阻挠文件的曝光并以失败告终。

“五角大楼文件”事件标志着尼克松领导的联邦政府名誉扫地的开始,随后爆发的水门事件直接导致尼克松政府倒台。

《The Post》的主人公为“五角大楼文件”事件中发挥关键作用的《华盛顿邮报》的编辑本·布拉德利与出版人凯·格拉汉姆。汉克斯将饰演布拉德利,这个角色曾在讲述水门事件的经典影片《总统班底》中出现过,而格拉汉姆则由梅姨出演。斯皮尔伯格的安培林娱乐与20世纪福斯将共同负责融资制作。

影片是斯皮尔伯格与汉克斯的第五次银幕合作,斯导现在正忙于《玩家一号》的后期制作,《The Post》何时开始制作还是未知数。

这部吸引好莱坞三巨头首次合作的电影将在银幕上重现著名的“五角大楼文件”泄密案。1971年,一名国防部官员将美国政府卷入越南战争的机密文件通过《纽约时报》《华盛顿邮报》等媒体曝光,而在文件公开之前,美国国防部曾试图阻挠文件的曝光并以失败告终。

“五角大楼文件”事件标志着尼克松领导的联邦政府名誉扫地的开始,随后爆发的水门事件直接导致尼克松政府倒台。

《The Post》的主人公为“五角大楼文件”事件中发挥关键作用的《华盛顿邮报》的编辑本·布拉德利与出版人凯·格拉汉姆。汉克斯将饰演布拉德利,这个角色曾在讲述水门事件的经典影片《总统班底》中出现过,而格拉汉姆则由梅姨出演。斯皮尔伯格的安培林娱乐与20世纪福斯将共同负责融资制作。

影片是斯皮尔伯格与汉克斯的第五次银幕合作,斯导现在正忙于《玩家一号》的后期制作,《The Post》何时开始制作还是未知数。

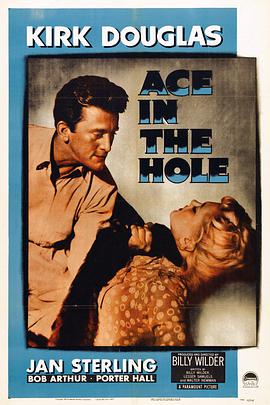

倒扣的王牌 (1951) TMDB IMDb 豆瓣 维基数据

Ace in the Hole

8.5 (192 个评分)

导演:

比利·怀德

演员:

柯克·道格拉斯

/

简·斯特林

…

其它标题:

Ace in the Hole

/

生葬古丘坟(港)

…

身无分文的记者丘克(Kirk Douglas 饰)流落一座新墨西哥州的小城,他舌如巧簧向当地报馆的主编推销自己,宣称自己有制造新闻的天才。波澜不惊的小城生活让曾经供职纽约的丘克倍感无聊。这天,主编令丘克外出采访,丘克于路却意外遭遇一名小镇店主里奥被困山洞。丘克敏感的意识到这件事情背后的新闻价值,他迅速联系州长、工程队与医生。随着丘克的一篇篇报道,观看施救过程的民众陆续赶来,本欲离开的里奥妻子因为看到有利可图而选择留下,并与丘克站到了同一阵营,丘克安排采用费时的营救方式来维持事件的新闻热度。几天内人群不断涌入,营救现场俨然成为游乐场。丘克与纽约的老上司讨价还价之时,洞中的里奥却走到了生命的尽头……

本片获1952年奥斯卡最佳编剧奖。

本片获1952年奥斯卡最佳编剧奖。

理查德·朱维尔的哀歌 (2019) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Richard Jewell

7.9 (658 个评分)

导演:

克林特·伊斯特伍德

演员:

保罗·沃尔特·豪泽

/

山姆·洛克威尔

…

其它标题:

Richard Jewell

/

李察朱维尔:惊世疑案(港)

…

影片改编自真实事件。

理查德·朱维尔作为1996年亚特兰大奥运会爆炸案中发现炸弹装置的保安,而被全世界所熟知。当时他迅速采取行动,拯救了无数生命而成为英雄。但在几天之内情况就急转直下,梦想成为执法者的他遭受媒体和公众的诽谤,竟成为联邦调查局的头号嫌疑犯,陷入了前所未有的困境。朱维尔向独立律师沃森·布莱恩特寻求帮助,坚定地宣称自己无罪。然而,在为朱维尔洗脱罪名的过程中,布莱恩特发现自己对抗的是联邦调查局、佐治亚州调查局和警方的联合阻力。在对抗的同时,他也不断提醒理查德不要相信任何试图毁灭他的人……

理查德·朱维尔作为1996年亚特兰大奥运会爆炸案中发现炸弹装置的保安,而被全世界所熟知。当时他迅速采取行动,拯救了无数生命而成为英雄。但在几天之内情况就急转直下,梦想成为执法者的他遭受媒体和公众的诽谤,竟成为联邦调查局的头号嫌疑犯,陷入了前所未有的困境。朱维尔向独立律师沃森·布莱恩特寻求帮助,坚定地宣称自己无罪。然而,在为朱维尔洗脱罪名的过程中,布莱恩特发现自己对抗的是联邦调查局、佐治亚州调查局和警方的联合阻力。在对抗的同时,他也不断提醒理查德不要相信任何试图毁灭他的人……

总统班底 (1976) 豆瓣 TMDB Min reol IMDb Eggplant.place 维基数据

All the President's Men

8.4 (106 个评分)

导演:

艾伦·J·帕库拉

演员:

达斯汀·霍夫曼

/

罗伯特·雷德福

…

其它标题:

All the President's Men

/

惊天大阴谋

…

根据水门事件揭发人Carl Bernstein和Bob Woodward所写自传改编的电影。二人是《华盛顿邮报》的记者,在水门事件里,他们历尽艰辛揭开政治黑幕,人物和事件一同成为美国一段家喻户晓的历史。故事由五名盗贼开始,他们潜入水门大度行窃。本来是一桩不甚重大的刑事案件,却在Bernstein(达斯汀·霍夫曼Dustin Hoffman 饰)和Woodward(罗伯特·雷德福Robert Redford 饰)的追查下,最终撕开了一条大裂缝,矛头直指总统尼克松。从1972年到1974年,从尼克松竞选总统到尼克松连任上台,华盛顿邮报受到的压力越来越大,甚至被威胁。主编本·布莱德利站在了新闻自由和相信自己记者的这边,Bernstein和Woodward得以继续追寻事件真相,得到了重要线人“深喉”的帮助,经历了难以想象的曲折艰辛后,水门事件最终导致尼克松总统下台。

舆论 豆瓣 Goodreads

Public Opinion

9.3 (42 个评分)

作者:

[美]沃尔特·李普曼

译者:

常江

/

肖寒

北京大学出版社

2018

- 5

《公共舆论》是传播学领域的奠基之作,它第一次对公共舆论做了全景式的描述,自1922年问世以来,已被翻译成几十种文字,至今仍然保持着这个领域中的权威地位。其影响力经久不衰的奥秘在于,它卓有成效地梳理了舆论研究中一系列难以回避的问题,比如舆论从哪里来?它是怎样形成的?它能造成什么样的结果?谁是公众?公共舆论是什么意思?它是仅仅在公众中传播还是由公众自己形成的?它什么时候才能成为独立的力量?该书对成见、兴趣、公意的形成和民主形象等问题做了精辟而深刻的探讨,完成了新闻史上对舆论传播现象的首次全面论述,为后人的研究奠定了基础。

奇云 豆瓣

The Marvelous Clouds: Toward a Philosophy of Elemental Media

6.5 (8 个评分)

作者:

[美]约翰·杜海姆·彼得斯

译者:

邓建国

复旦大学出版社

2020

何谓云之奇?似有似无,亦真亦幻,难以名状。

何以知云之奇?可以用眼看(身体),可以用笔画(技艺),可以用望远镜观测(技术)。若无眼睛、画笔、望远镜,便不知云之奇。有了它们,关于奇云的描述与记录,汇聚成文化之河,流经时空。

彼得斯问道:若无船舶,海洋是否已经神秘?若无火种,自然是否依然狂暴?若无时钟和历法,时间该如何感知?若无书写,人类是否依然蒙昧?……他往来于古今中外,穿梭于学科之林,用现代科学解答古老谜题:人与自然的关系究竟为何?

若无天问,难有奇云。凭一己之力,跨十数学科,彼得斯的思想实验最终凝聚成这本《奇云》,贯穿着一条中心线索——无媒介,不存在;真意却在言外:人类若能超越媒介,便超越了自身。

看透媒介,绕不开这本《奇云》。不要用力读它,让它向你舒缓绽放,如立于高山之巅,看云海翻涌,必有所悟。

何以知云之奇?可以用眼看(身体),可以用笔画(技艺),可以用望远镜观测(技术)。若无眼睛、画笔、望远镜,便不知云之奇。有了它们,关于奇云的描述与记录,汇聚成文化之河,流经时空。

彼得斯问道:若无船舶,海洋是否已经神秘?若无火种,自然是否依然狂暴?若无时钟和历法,时间该如何感知?若无书写,人类是否依然蒙昧?……他往来于古今中外,穿梭于学科之林,用现代科学解答古老谜题:人与自然的关系究竟为何?

若无天问,难有奇云。凭一己之力,跨十数学科,彼得斯的思想实验最终凝聚成这本《奇云》,贯穿着一条中心线索——无媒介,不存在;真意却在言外:人类若能超越媒介,便超越了自身。

看透媒介,绕不开这本《奇云》。不要用力读它,让它向你舒缓绽放,如立于高山之巅,看云海翻涌,必有所悟。

在线生活宣言 豆瓣

The Onlife Manifesto:Being Human in a Hyperconnected Era

作者:

[英]卢恰诺 ·弗洛里迪

译者:

成素梅 孙越 蒋益 刘默

2018

- 8

信息和传播技术不仅仅是工具,相反,它们是一种重要的社会力量,正在越来越深刻地影响着人类的自我理解(我们是谁),人与人的互动(人类如何社会化),人类关于实在的理解(形而上学理念),以及人类与实在如何互动(人类的能动性)等。在每一种情形中,信息与传播技术都具有重要的伦理、法律和政治意蕴,而我们对此的研究才刚刚起步。

《在线生活宣言:超连接时代的人类》一书旨在更新我们的哲学观。这是一个建构性的目标,意在为重新思考在互联网时代制定政策所依凭的哲学理念,以便我们更好地理解和信息与传播技术相关的社会问题,以及令人满意地解决这些问题。

《在线生活宣言:超连接时代的人类》一书旨在更新我们的哲学观。这是一个建构性的目标,意在为重新思考在互联网时代制定政策所依凭的哲学理念,以便我们更好地理解和信息与传播技术相关的社会问题,以及令人满意地解决这些问题。

做新闻 豆瓣

Making News: A Study in the Construction of Reality

作者:

盖伊·塔克曼 (Gaye Tuchman)

译者:

李红涛

2022

- 1

《做新闻》是20世纪70年代异军突起的新闻生产社会学研究中的里程碑式作品,也是一代代研习媒介研究的学者无法绕过的“高峰”。1999年《新闻与大众传播季刊》邀请大量学者评选20世纪重要的新闻与传播研究著作,《做新闻》位列35种经典之一。

作者运用现象学社会学、社会建构论等理论视角,从新闻工作所受到的限制(constraints)和新闻人能够调用的资源(resources)入手,对新闻生产过程的常规化以及内在的权力关系运作进行了浓墨重笔的描绘。全书建立在深入而系统的经验调查基础之上,对城市日报、地方电视台和市政厅新闻中心的实地观察贯穿1966年至1976年。

尽管《做新闻》出版已经四十年,但其理论洞见愈发闪烁出光辉。有学者对《新闻与大众传播季刊》2000—2002年间高被引文献做引用分析后发现,塔克曼的《做新闻》、赫伯特·甘斯的《什么在决定新闻》(Deciding What’s News)及吉特林的《整个世界都在看》(The Whole World is Watching)处在整个共引网络的核心位置,而它们所代表的现实的社会建构(social construction of reality)这一视角在与框架分析逐渐融合之后仍然深刻影响着今日的新闻传播研究。

作者运用现象学社会学、社会建构论等理论视角,从新闻工作所受到的限制(constraints)和新闻人能够调用的资源(resources)入手,对新闻生产过程的常规化以及内在的权力关系运作进行了浓墨重笔的描绘。全书建立在深入而系统的经验调查基础之上,对城市日报、地方电视台和市政厅新闻中心的实地观察贯穿1966年至1976年。

尽管《做新闻》出版已经四十年,但其理论洞见愈发闪烁出光辉。有学者对《新闻与大众传播季刊》2000—2002年间高被引文献做引用分析后发现,塔克曼的《做新闻》、赫伯特·甘斯的《什么在决定新闻》(Deciding What’s News)及吉特林的《整个世界都在看》(The Whole World is Watching)处在整个共引网络的核心位置,而它们所代表的现实的社会建构(social construction of reality)这一视角在与框架分析逐渐融合之后仍然深刻影响着今日的新闻传播研究。

我的一生略小于美国现代史 豆瓣

Personal History

8.7 (9 个评分)

作者:

[美] 凯瑟琳·格雷厄姆

译者:

萧达

后浪丨民主与建设出版社

2018

- 4

普利策奖获奖作品,《财富》杂志推荐的75本必读书之一

斯皮尔伯格执导电影《华盛顿邮报》背后的真实历史

.....................

※编辑推荐※

◎如实再现好莱坞大片《华盛顿邮报》《总统班底》未能尽述的传奇真相与惊心动魄。

◎普利策奖获奖作品,《财富》杂志推荐的75本必读书之一,巴菲特、李普曼一致推荐的传记写作标杆。

◎美联储创建主席的女儿、美国新闻界“第一夫人”对美国近代史关键事件的私人记忆。

◎20世纪美国顶级精英沙龙的女主人,以朋友身份讲述包括历任美国总统在内的美国各行业领袖的私下风采。

◎颠覆大众对“麦肯锡主义” “刺杀肯尼迪”“五角大楼文件”“水门事件”等一系列重大事件的常规认知,重新讲述美国现代史。

◎《向前一步》+《亲历历史》+普利策奖传记=《我的一生略小于美国现代史》

.....................

※内容简介※

20世纪后半叶是历史上的多事之秋,美国更是旋涡的中心,热点事件、政经黑幕频出。《华盛顿邮报》逆势崛起,改写历史进程,犹如彗星划过夜空。

1971年,著名的“五角大楼文件”泄露,该文件详尽客观地记录了二战以后美国政府对越政策的种种秘密,从根本上动摇了越战的合法性。在政府的压力下,全美各大媒体噤若寒蝉,唯有《华盛顿邮报》将真相彻底公开,为此不惜与国防部授意下的司法部对簿公堂,直至在美国最高法院大获全胜。此举在很大程度上影响了越战的结局。

1972年,“水门事件”爆发,《华盛顿邮报》不顾白宫和总统本人的阻挠和威胁,持续在头版头条发布事件调查报告,直至将这个震惊世界的政治阴谋彻底揭穿,并直接导致了美国当任总统尼克松的下台。

带领《华盛顿邮报》写下新闻史上登峰造极一笔的人,正是本书的作者凯瑟琳·格雷厄姆。她系出名门却中年丧偶,在男性主宰职场的环境下,逐步成长为在相当程度上改变历史的“女皇”。这本回忆录,从媒体人的角度几乎重现了美国近代史;从私人的角度,又给历史补充鲜活的细节和动人的情感。从这方面说,本书更接近历史的真相。

斯皮尔伯格执导电影《华盛顿邮报》背后的真实历史

.....................

※编辑推荐※

◎如实再现好莱坞大片《华盛顿邮报》《总统班底》未能尽述的传奇真相与惊心动魄。

◎普利策奖获奖作品,《财富》杂志推荐的75本必读书之一,巴菲特、李普曼一致推荐的传记写作标杆。

◎美联储创建主席的女儿、美国新闻界“第一夫人”对美国近代史关键事件的私人记忆。

◎20世纪美国顶级精英沙龙的女主人,以朋友身份讲述包括历任美国总统在内的美国各行业领袖的私下风采。

◎颠覆大众对“麦肯锡主义” “刺杀肯尼迪”“五角大楼文件”“水门事件”等一系列重大事件的常规认知,重新讲述美国现代史。

◎《向前一步》+《亲历历史》+普利策奖传记=《我的一生略小于美国现代史》

.....................

※内容简介※

20世纪后半叶是历史上的多事之秋,美国更是旋涡的中心,热点事件、政经黑幕频出。《华盛顿邮报》逆势崛起,改写历史进程,犹如彗星划过夜空。

1971年,著名的“五角大楼文件”泄露,该文件详尽客观地记录了二战以后美国政府对越政策的种种秘密,从根本上动摇了越战的合法性。在政府的压力下,全美各大媒体噤若寒蝉,唯有《华盛顿邮报》将真相彻底公开,为此不惜与国防部授意下的司法部对簿公堂,直至在美国最高法院大获全胜。此举在很大程度上影响了越战的结局。

1972年,“水门事件”爆发,《华盛顿邮报》不顾白宫和总统本人的阻挠和威胁,持续在头版头条发布事件调查报告,直至将这个震惊世界的政治阴谋彻底揭穿,并直接导致了美国当任总统尼克松的下台。

带领《华盛顿邮报》写下新闻史上登峰造极一笔的人,正是本书的作者凯瑟琳·格雷厄姆。她系出名门却中年丧偶,在男性主宰职场的环境下,逐步成长为在相当程度上改变历史的“女皇”。这本回忆录,从媒体人的角度几乎重现了美国近代史;从私人的角度,又给历史补充鲜活的细节和动人的情感。从这方面说,本书更接近历史的真相。

发掘新闻 豆瓣

Discovering the News: A Social History of American Newspapers

8.5 (13 个评分)

作者:

[美国] 迈克尔·舒德森

译者:

陈昌凤

/

常江

北京大学出版社

2009

本书以社会学为背景,将客观性当作一种文化现象加以考察,以此研究新闻专业性和媒介机构。 在研究美国现代报业开端时,着重解剖了两种报道模式——“故事模式”与“信息模式”。本书为我们提供了社会学视角的新闻事业变迁史,其理论框架与研究方法突破了传统的研究,把报业融入社会体系之中,又以新闻专业主义为中心,紧紧抓住与“客观性”相关联的新闻表现手段及其源起、目的,具有很强的现实意义。本书作为新闻传播学领域的经典读物为广大学者所推崇。

新闻的十大基本原则(中译本第二版) 豆瓣

The Elements of Journalism

8.8 (5 个评分)

作者:

[美]比尔·科瓦奇(Bill Kovach)

/

[美]汤姆·罗森斯蒂尔(Tom Rosenstiel)

译者:

刘海龙

/

连晓东

北京大学出版社

2014

- 9

这是一本针对新闻工作者和普通公民的普及性读物。本书的主旨是找出合格的新闻工作者所应具备的最基本的个人品质,也就是书中总结的新闻的十大基本原则。作者经过大量的调查与访谈,对新闻工作者的共识进行了概括和描述。

李普曼传 豆瓣

Walter Lippmann and the American Century

作者:

[美] 罗纳德·斯蒂尔

译者:

于滨

/

陈小平

…

中信出版社

2008

- 11

沃尔特·李普曼(1889-1974)是美国最负盛名的专栏作家。他从24岁参加创办美国自由派刊物《新共和》到85岁逝世为止,写作活动延续了60余年,一生写了总数1000万字的上万篇时政文章,发表了30多本著作。他发表在纽约《先驱论坛报》以及后来在《新闻周刊》上的“今日与明日”专栏持续了36年(1931-1967),是20世纪美国报刊史上历时最久、内容最广、影响最大的专栏。李普曼的影响不仅仅局限于在报刊上发表文章,他一生中还直接参与和间接影响了美国历史上的许多重大的国务和外交事件,从老罗斯福一直到约翰逊的美国历届总统都极为重视他的立场和观点。此外,他于邱吉尔、戴高乐、阿登纳、赫鲁晓夫、尼赫鲁、墨索里尼等首脑人物都有直接的接触。美国著名专栏作界詹姆斯·赖斯顿称他为“我们时代最伟大的新闻记者”。原书名为《沃尔特·李普曼与美国世纪》。

十年 豆瓣

作者:

孙玉胜

人民文学出版社

2012

- 5

本书在业内被誉为“入行必读”,是传媒文化的新经典,北大、清华、人大等名校传媒学子必读书。

在上个世纪九十年代中央电视台新闻改革的背景下,讲述了《东方时空》、《焦点访谈》、《新闻调查》、《实话实说》等栏目背后鲜为人知的故事。

那场始于1993年的电视新闻改革,是从探索对电视观众新的“说话方式”,即新的电视语言叙述方式开始的。作为央视新闻改革的领军操作者,作者回顾了电视人的理念与激情如何具体化为崭新的电视理念——重新检讨电视与观众的关系,重新认识电视的“家用媒体”属性,重新定位电视的叙述态度和叙述技巧,乃至改变电视的语态。由此改变对历史的记录方式。

本书叙述的是十年中的事,但不是十年史。它记录的是改变的过程、背景、追求和检讨,以及作者自己对一些电视理念的注释和解读,及十年改革经验的省思,既有文化大众希望知道的往事细节,又对新闻传播专业学生和传媒从业者有重要的参考价值。

名家推荐:

《十年》是孙玉胜在开中国电视新闻改革实践风气之先的基础上,经过思考和创新的电视新闻理论精品力作,曾深深影响了中国电视新闻,改变了电视新闻的语法与话语体系。修订版将延续这种影响力,深层次推进中国电视新闻专业精神的回归和提升——特别是价值体系的创新和建构。

这本书不仅对当代新闻业者有共时性价值,而且对下一代新闻从业者,即新闻传播学子更具历时性意义。

——胡正荣(中国传媒大学副校长、博士生导师)

身为一线的实践者和领军人,《十年》作者为央视新闻改革一段激情燃烧的岁月留下了完整、生动、有理论思考、难能可贵的记录。他本人也已经成为这段历史重要的一部分。

—— 徐泓(北京大学新闻与传播学院常务副院长、博士生导师)

重读《十年——从改变电视的语态开始》,不仅是往事回忆更是前路求索;走近新闻常识,重装出发再十年……

——尹鸿(清华大学新闻与传播学院常务副院长、博士生导师)

在上个世纪九十年代中央电视台新闻改革的背景下,讲述了《东方时空》、《焦点访谈》、《新闻调查》、《实话实说》等栏目背后鲜为人知的故事。

那场始于1993年的电视新闻改革,是从探索对电视观众新的“说话方式”,即新的电视语言叙述方式开始的。作为央视新闻改革的领军操作者,作者回顾了电视人的理念与激情如何具体化为崭新的电视理念——重新检讨电视与观众的关系,重新认识电视的“家用媒体”属性,重新定位电视的叙述态度和叙述技巧,乃至改变电视的语态。由此改变对历史的记录方式。

本书叙述的是十年中的事,但不是十年史。它记录的是改变的过程、背景、追求和检讨,以及作者自己对一些电视理念的注释和解读,及十年改革经验的省思,既有文化大众希望知道的往事细节,又对新闻传播专业学生和传媒从业者有重要的参考价值。

名家推荐:

《十年》是孙玉胜在开中国电视新闻改革实践风气之先的基础上,经过思考和创新的电视新闻理论精品力作,曾深深影响了中国电视新闻,改变了电视新闻的语法与话语体系。修订版将延续这种影响力,深层次推进中国电视新闻专业精神的回归和提升——特别是价值体系的创新和建构。

这本书不仅对当代新闻业者有共时性价值,而且对下一代新闻从业者,即新闻传播学子更具历时性意义。

——胡正荣(中国传媒大学副校长、博士生导师)

身为一线的实践者和领军人,《十年》作者为央视新闻改革一段激情燃烧的岁月留下了完整、生动、有理论思考、难能可贵的记录。他本人也已经成为这段历史重要的一部分。

—— 徐泓(北京大学新闻与传播学院常务副院长、博士生导师)

重读《十年——从改变电视的语态开始》,不仅是往事回忆更是前路求索;走近新闻常识,重装出发再十年……

——尹鸿(清华大学新闻与传播学院常务副院长、博士生导师)

南方周末:后台(第三辑) 豆瓣

作者:

邓科

南方日报出版社

2010

- 5

这是“追寻真相”的真相,这是“没有表达”的表达。

这本书,展现了一份影响全国的报纸新闻生产的秘密,展现了一个不断追求的媒体新闻后台操作的真相。

有人说,书中文章的价值甚至可能超过《南方周末》的公开报道。这当然是谬赞。不过,它确实从很独特的角度记录了新闻与新闻人、现实与反思者。

这本书,展现了一份影响全国的报纸新闻生产的秘密,展现了一个不断追求的媒体新闻后台操作的真相。

有人说,书中文章的价值甚至可能超过《南方周末》的公开报道。这当然是谬赞。不过,它确实从很独特的角度记录了新闻与新闻人、现实与反思者。