教育

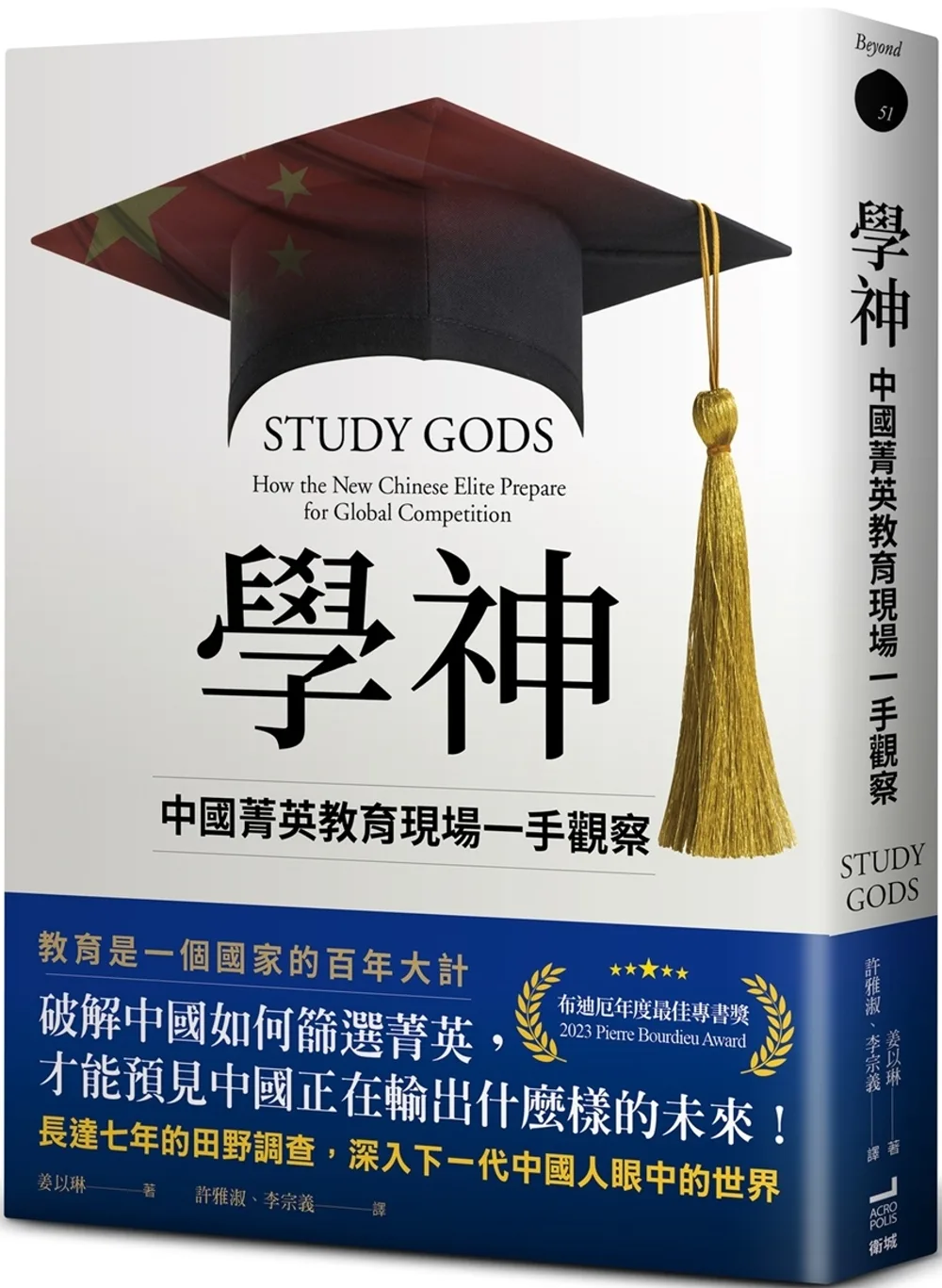

學神: 中國菁英教育現場一手觀察 博客來

Study Gods: How the New Chinese Elite Prepare for Global Competition

作者:

姜以琳

译者:

許雅淑

/

李宗義

衛城出版

2023

- 8

了解中國如何篩選菁英,才能認識真正的當代中國!

第一本深入中國菁英教育現場的民族誌

中國銳實力教育篇

「分數跟錢一樣。錢多一點的人總是受人尊敬些。」

——中國菁英高中生

◆歡迎來到北京菁英高中修羅場

中國的菁英高中,是全世界競爭最激烈的修羅場!唯有家庭政經條件絕佳,成績頂尖的學生,才能進入北京最菁英的幾所高中。在北京的菁英高中裡,存在著自成一格的社會階級體系!學生們把彼此分成四大階級:

.學弱:成績最差、地位最低

.學渣:成績不佳,但態度輕鬆,地位高於學弱

.學霸:極為用功,成績絕佳,但是地位比不上學神

.學神:不費吹灰之力便領先群倫,有著「神」一般的地位

作者姜以琳對北京菁英高中進行了歷時七年的民族誌研究。她發現,這四個階層是北京菁英高中生之間共同的默契。每個人都有所屬的階層,而且期待彼此扮演適合自己階層的角色,各歸其所、各安其位。以「學神」為首的校園地位系統,不斷強化著對「天才」的崇拜,與對成績墊底學生「學弱」的蔑視。這些菁英高中生在校內學習的同時,已經開始了階級的遊戲!

◆中國版「天空城堡」,高中生如何學會階級遊戲?

為什麼高中校園,會形成以「成績」為基礎的階級?中國是世界上貧富差距最大的國家之一,這樣的環境意味著勝者全拿,敗者難以翻身,因此菁英父母不惜花大錢投資孩子的教育,以求保持菁英地位,更會贊助孩子出國競爭全球菁英的位置。生活在競爭的一級戰區,讓北京的菁英高中形成了獨特的校園階級文化:

.高中生會採取哪些策略,以求在校園階級系統下勝出?

.甚麼樣的人會成為「神」,「神」怎麼跟凡人互動?

.不同階級位置的高中生,怎樣互有默契、共同維持體系的運作?

.從這套校園地位等級制中生存下來,為高中生打造了怎樣的能力?又將怎樣影響他們的未來?

◆全球化時代,中國如何製造教育銳實力

本書作者姜以琳以七年時間持續追蹤訪談二十八名菁英高中生,從他們在中學就讀,到上大學,乃至出社會後就業的發展。二十八個個案中有學神、學霸,也有學渣、學弱。她捕捉並呈現出北京菁英高中校園內不平等的互動----對弱者的歧視、對強者的崇拜、對階級的維護……這一切,從高中時起,便已深深植入每個菁英高中生的心中,也已經鍛鍊了他們駕馭地位等級的能力。

中國最菁英高中生在校時便已養成階級文化品味、嫻熟駕馭地位等級制,當他們走向世界一流的大學就讀,或進入全球企業任職,或甚至進入中國的權力中樞,又會產生怎樣的影響?

中國銳實力的各個面向,已有多本專書討論。這是第一本深入菁英教育現場的專書。當中國菁英參與全球菁英的競爭遊戲,走入各行各業,我們也應當密切關注、認識這個現象背後的意涵。

名人推薦

吳曉樂 作家,《你的孩子不是你的孩子》作者

郭駿武 臺灣親子共學教育促進會祕書長

黃哲斌 新聞工作者

藍佩嘉 臺大社會系教授,《拚教養》作者

好評推薦

精彩的文字,生動的細節,令人捨不得闔起書本。《學神》帶領我們進入中國的中學,看見以考試建立起來的世界,充滿了競爭與淘汰,而成績優異的學生,在這裡享有崇高的地位。作者姜以琳耗費數年的時間追蹤觀察這些年輕人,見證他們進入常春藤大學並在歐洲和美國獲得高階職位。強烈推薦!——安妮特.拉蘿(Annette Lareau),《不平等的童年》(Unequal Childhoods)作者

《學神》是一本極具意義的著作,作者長時間觀察一群中國的菁英學生,見證他們的成長歷程。作者文筆細膩、內容親切易讀,結合社會學、教育學和人類學的跨學科文獻,推薦給關心中國崛起的讀者。——馬穎毅(Yingyi Ma),《野心與焦慮》(Ambitious and Anxious)作者

作者姜以琳提出清晰的概念,透過嚴謹的分析,讓我們知道中國菁英家長的子女如何駕馭這套教育體系,他們又是如何獲得學業上的成功,以及在全球競爭中爭取獲勝的機會。姜以琳還破除了「虎媽」的神話,呈現社會階級在塑造價值觀、規範、日常實踐和社經地位的至關重要性。——周敏(Min Zhou),《亞裔美國人的成就悖論》(The Asian American Achievement Paradox)共同作者

作者文筆細膩動人,呈現「學神」的生活、觀點和經歷。姜以琳透過長期且全面的觀察,讓我們能夠深刻理解這群社經地位優越、成績優異的中國學生。——馮文(Vanessa Fong),阿默斯特學院(Amherst College)

這本《學神》讓我們看見「萬般皆下品,唯有讀書高」此一信念,如何在中國種種條件的催化之下,演繹成數倍於臺灣的殘酷競爭環境。我也深刻地體會到,「內卷」跟「躺平」這兩個詞,從中國先流行起來,絕對不是偶然,有其令人悲傷的因素。——吳曉樂,作家,《你的孩子不是你的孩子》作者

想像一個社會中,如果只有百分之一的在教育中的優勝者,而卻有其他百分之九十九的學習受挫者。整個集體產生的相對剝奪感導致的消極情緒、憤怒、怨恨及不滿,將會成為整個社會的不定時炸彈。而《學神》一書告訴我們這顆炸彈是如何製造。「教育」在民主的國家,學習典範正慢慢的從「追求卓越」跨入「自我實現」的年代,正是因為教育一旦成為階級複製的煉金術;階級越穩固而且很難流動的社會,絕不是人們能夠安居樂業的場域。——郭駿武,臺灣親子共學教育促進會秘書長

統治和教育 谷歌图书

作者:

徐賁

牛津大學出版社

2017

- 11

國民教育捲起千重浪,但何謂國民教育?我們要怎麼樣的國民教育?《統治和教育─從國民到公民》作者說:「只有民主的治理才能為全體國民提供與民主價值相一致的公民教育,並幫助他們成為更優秀的民主公民。正是出於這樣的想法,我用『統治與教育:從國民到公民』來做這本書的書名。」 赫胥黎(Aldous Huxley)在《美麗新世界》中描繪的那個國家是不需要有國民教育的,因為那裡的國民在出生之前就已經培育好了。那些是一種基因教育。美國作家 Lois Lowry 的《記憶傳授人》描繪了另一種理想的國民教育,從每一個兒童出生的那一天就開始,每個家庭都是按國家計劃的模式組成的。於是,每個人都在適合他的位置上成為安份守己的國民。 作者在書中從歷史與政治哲學的雙重角度來討論統治與教育問題。他認為歷史本身就是一種政治哲學,一種以事例和警示來教誨世人的政治哲學,歷史的教誨中有經驗,但更多的是教訓。他認為教育是一個美好的字眼,教育是人類的一種像飲食一樣自然的需要,《詩》曰「飲之食之,教之誨之」,教育是為了讓人明白道理。最早的雅典國民教育是讓人民學會可以賴以為生的手藝。共同體成員的教育是為了幫助他們能夠更好地共同生活,不是為了讓統治者能更方便,更隨心所欲地統治他們。現代的國民教育,當它是民主的公民教育時,可以幫助人民變得更智慧,更有自我治理的能力。然而,當它是專制統治的臣民教育或黨民教育時,它卻使人民變得愚昧、順從。我們關注國民教育,期待的是第一種,同時也需要警惕第二種。 《統治和教育——從國民到公民》一書,將會讓讀者從一個嶄新的角度認識國民教育的真正意義。

三傻大闹宝莱坞 (2009) TMDB 豆瓣 IMDb Eggplant.place Min reol 维基数据

3 Idiots

8.8 (2364 个评分)

导演:

Rajkumar Hirani

演员:

Aamir Khan

/

R. Madhavan

…

其它标题:

3 Idiots

/

세 얼간이

…

本片根据印度畅销书作家奇坦·巴哈特(Chetan Bhagat)的处女作小说《五点人》(Five Point Someone)改编而成。法兰、拉杜与兰乔是皇家工程学院的学生,三人共居一室,结为好友。在以严格著称的学院里,兰乔是个非常与众不同的学生,他不死记硬背,甚至还公然顶撞校长“病毒”,质疑他的教学方法。他不仅鼓动法兰与拉杜去勇敢追寻理想,还劝说校长的二女儿碧雅离开满眼铜臭的未婚夫。兰乔的特立独行引起了模范学生“消音器”的不满,他约定十年后再与兰乔一决高下,看哪种生活方式更能取得成功。本片获孟买电影博览奖最佳影片、最佳导演、最佳配角(波曼·伊拉尼)、最佳剧本等六项大奖,并获国际印度电影协会最佳影片、最佳导演、最佳剧情、最佳摄影等十六项大奖。

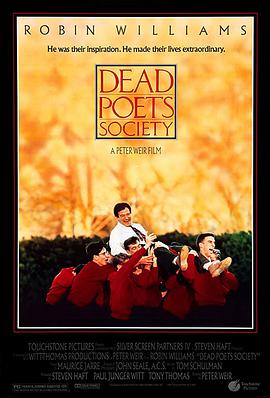

死亡诗社 (1989) Eggplant.place IMDb 豆瓣 Min reol TMDB 维基数据

Dead Poets Society

9.0 (2016 个评分)

导演:

彼得·威尔

演员:

罗宾·威廉姆斯

/

罗伯特·肖恩·莱纳德

…

其它标题:

Dead Poets Society

/

暴雨骄阳(港)

…

威尔顿预备学院以其沉稳凝重的教学风格和较高的升学率闻名,作为其毕业班的学生,理想就是升入名校。新学期文学老师约翰·基汀(罗宾·威廉姆斯 饰)的到来如同一阵春风,一反传统名校的严肃刻板。

基汀带学生们在校史楼内聆听死亡的声音,反思生的意义 ;让男生们在绿茵场上宣读自己的理想;鼓励学生站在课桌上,用新的视角俯瞰世界。老师自由发散式的哲学思维让学生内心产生强烈的共鸣,他们渐渐学会自己思考与求索,勇敢的追问人生的路途,甚至违反门禁,成立死亡诗社,在山洞里击节而歌!

基汀教授、基汀老师、基汀队长,他的教育宛若春风化雨,润物无声的留在每个人心里…

基汀带学生们在校史楼内聆听死亡的声音,反思生的意义 ;让男生们在绿茵场上宣读自己的理想;鼓励学生站在课桌上,用新的视角俯瞰世界。老师自由发散式的哲学思维让学生内心产生强烈的共鸣,他们渐渐学会自己思考与求索,勇敢的追问人生的路途,甚至违反门禁,成立死亡诗社,在山洞里击节而歌!

基汀教授、基汀老师、基汀队长,他的教育宛若春风化雨,润物无声的留在每个人心里…

天才少女 (2017) IMDb 豆瓣 维基数据 TMDB

Gifted

7.8 (515 个评分)

导演:

马克·韦布

演员:

克里斯·埃文斯

/

麦肯娜·格瑞丝

…

其它标题:

Gifted

/

天赋的礼物(港)

…

Chris Evans将参演马克·韦布(超凡蜘蛛侠系列)执导新片《Gifted》。该片讲述美队扮演一名原本波士顿大学助教现在是修船工的Frank Adler在姐姐自杀后领养了外甥女Mary——一位智力过人的天才少女。Mary刚一入学就表现得与众不同,然而舅舅Frank只想让孩子过普通人生活。Mary的外婆得知了少女的天赋,出现在二人的生活里,要将Mary培养成数学天才。于是一场抚养权之争开始了。

盗火者:中国教育改革调查 (2013) 豆瓣

盜火者:中國教育改革調查

9.0 (75 个评分)

导演:

邓康延

演员:

叶开

/

周国平

…

2013年9月9日至9月13日,十集电视纪录片《盗火者:中国教育改革调查》将在凤凰卫视中文台《凤凰大视野》首播(1-5集),播出时间为周一到周五每晚20:00。本片由深圳越众影视公司、深圳市越众投资控股股份有限公司制作出品,深圳市宣传文化事业发展专项基金支持。凤凰卫视首播之后,本片随后将登陆中国教育电视台、重庆卫视等电视频道。

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

生之喜悦 (1999) 豆瓣

ハッピーバースデー 命かがやく瞬间

导演:

出崎哲

演员:

佐久間信子

/

田岛令子

…

其它标题:

ハッピーバースデー 命かがやく瞬间

/

生日快乐

…

一句话深深地伤了年幼孩子的心,於是她再也无法发生声音… 亲子关系较从前疏离的现代,孩子们除了面对家庭的问题之外,也饱受校园暴力的威胁。本片藉由一个在家庭中不受关心的小女孩,悲伤地祈求能够获得重生的故事来提出社会上普遍出现的家庭问题,希望能够唤起社会大众的的重视。片中的小女孩-明子,自幼便受到母亲的精神虐待,导致明子的心理受创而无法开口说话,在祖父母不停的鼓励下,终於治愈了她的心病,并且愿意对人产生信赖感,也找到了活下去的力量。 明子认定她的妈妈—静江只喜欢哥哥直人而讨厌自己。 她一心盼望著自己的12岁生日能快点来到。可是当她的生日终於来临时,妈妈却晚归了,还醉醺醺的大声咆哮谩骂,甚至对著明子说:『我造了什麼孽阿,怎麼会生了明子!』更是让明子伤心不已。 这种彻底的厌弃让她得了失语症和惧学症,在一个雨天,她一个人哭着跑回家,得了重感冒,哥哥悉心照顾她,妈妈却不以为然,明子与外界隔绝,不想去上学。而妈妈却因她感到丢脸,并扇了她一巴掌,眼看著她的情况继续恶化下去,身为哥哥的直人不愿袖手旁观,便让明子离家一段时间到福岛县去和他们的爷爷奶奶住一段时间。 来到乡下之後,明子逐渐康复,在爷爷奶奶的细心呵护,小羊美丽的陪伴和自然美景的抚慰之下,她慢慢的燃起活力,终於在一次和爷爷爬山之际能够再次说话,并且又能够重新回到学校生活了。 而在爷爷奶奶家的书橱里,明子找到了母亲讨厌她的原因:母亲小时候并不出众,她的姐姐春野是家里被瞩目的孩子,她却被父母所遗忘,后来在自己的日记中写出了“让春野去死吧。”的恶言,而春野在16岁那年就被病痛夺去了生命,这张纸让明子深深地震撼了……于此同时……她想起了爷爷奶奶在带她看为春野,哥哥和自己所种的树(没有帮妈妈种,暗写了爷爷奶奶当年对妈妈的轻视)的时候说的一句话“明子和春野长的真的好像啊!”她终于明白了妈妈对自己始终恶言相待的原因是妈妈把自己当做了春野阿姨的替代品。 回到家里时。哥哥已作出了决定,要自己寻找自己的道路,不考大学,并去了爷爷家修养。 明子发病之前,在学校里受了欺侮总是逆来顺受,这次重回校园历经了一番煎熬,她下定决心不让班上的同学们再受欺压。不久後,明子的同学受了她的影响也决定一起挺身而出,反抗恶势力。正好要开家长会,同学们和家长们受到了明子一行人的感染,纷纷认识到自己的错误,大家的学习生活开始变得融洽。 就在此时,明子遇见了患有重度学习障碍的惠美,和她成为好朋友。并和同学拯救了惠美的性命,而明子陪伴惠美渡过短暂的生命,重燃对生命的尊重,并且化解了自己与母亲静江的心结。 最后明子在冬日雪地里的微笑成为了本片的定格。

《从尿布到约会:家长指南之养育性健康的儿童(从婴儿期到初中)》 豆瓣

From Diapers to Dating

作者:

【美】黛布拉 ·W.哈夫纳

译者:

王震宇

/

张婕

上海社会科学院出版社

2018

- 3

针对不同年龄段孩子(0-2岁、2-5岁、5-8岁、9岁以上)的性发育特征和身处的不同环境特点,本书为父母们提供了具体的性教育者指导。

本书共分五章,作者反复强调的观点是:

父母需要认真思考,您希望向孩子传递怎样的性价值观;

让孩子发现、懂得并欣赏身体与性的美好;

对孩子的性教育,需要及早、及时,在生活中随时寻找“可教时刻”,潜移默化;但也永远没有太晚的开始;

让孩子从小就学习说出性器官的正确名称,若发生了与性器官有关的问题时,孩子能够准确表达,以便及时采取有效施救;

理解儿童性内容与成人性内容的区别,鼓励孩子提出问题,认真聆听孩子的话语;

觉得不自在是正常的,不知道也没有关系;关键是积极回应,让孩子感觉到你愿意与他(她)交流性话题,你在这方面是值得信赖的;

性教育需要注意把心理和生理结合起来。

书中的每一章节,都包括以下维度:

价值观练习——帮助父母确定并向孩子传达自己的性价值观;

可教时刻——帮助父母发现与孩子交流性话题的时机或切入口;

特别话题——为解决孩子的性难题提供切实指导;

阶段要点——帮助父母总结各年龄段性教育主题的要点。

就日常生活中经常遇到的性教育难题,比如以下一些情景,我们如何进行科学、适宜、有效地处理?本书给出了建议。

看到婴儿在探索自己的生殖器时,怎样理解孩子的这一行为?可以怎样科学、适宜地处理?

面对孩子的疑问“为什么他有小鸡鸡,而我没有?”时,父母如何作答?

面对孩子提问“我是从哪儿来的?”,或者“宝宝是怎么被创造出来的?”时,父母如何回答?

看到孩子们在玩“医生和病人”的游戏时,父母是否应该进行干预?

和伴侣亲密时,孩子突然闯进来,尴尬场面如何化解?

发现孩子浏览色情网站或手淫,父母该如何应对?

在引导孩子防止性侵时,父母可以怎么做?

在各类媒体中的性暗示无孔不入的今天,父母怎样与孩子谈论性?

如何为孩子的青春期做准备?

面对早发育或晚发育的孩子,父母需要怎样引导?

……

本书共分五章,作者反复强调的观点是:

父母需要认真思考,您希望向孩子传递怎样的性价值观;

让孩子发现、懂得并欣赏身体与性的美好;

对孩子的性教育,需要及早、及时,在生活中随时寻找“可教时刻”,潜移默化;但也永远没有太晚的开始;

让孩子从小就学习说出性器官的正确名称,若发生了与性器官有关的问题时,孩子能够准确表达,以便及时采取有效施救;

理解儿童性内容与成人性内容的区别,鼓励孩子提出问题,认真聆听孩子的话语;

觉得不自在是正常的,不知道也没有关系;关键是积极回应,让孩子感觉到你愿意与他(她)交流性话题,你在这方面是值得信赖的;

性教育需要注意把心理和生理结合起来。

书中的每一章节,都包括以下维度:

价值观练习——帮助父母确定并向孩子传达自己的性价值观;

可教时刻——帮助父母发现与孩子交流性话题的时机或切入口;

特别话题——为解决孩子的性难题提供切实指导;

阶段要点——帮助父母总结各年龄段性教育主题的要点。

就日常生活中经常遇到的性教育难题,比如以下一些情景,我们如何进行科学、适宜、有效地处理?本书给出了建议。

看到婴儿在探索自己的生殖器时,怎样理解孩子的这一行为?可以怎样科学、适宜地处理?

面对孩子的疑问“为什么他有小鸡鸡,而我没有?”时,父母如何作答?

面对孩子提问“我是从哪儿来的?”,或者“宝宝是怎么被创造出来的?”时,父母如何回答?

看到孩子们在玩“医生和病人”的游戏时,父母是否应该进行干预?

和伴侣亲密时,孩子突然闯进来,尴尬场面如何化解?

发现孩子浏览色情网站或手淫,父母该如何应对?

在引导孩子防止性侵时,父母可以怎么做?

在各类媒体中的性暗示无孔不入的今天,父母怎样与孩子谈论性?

如何为孩子的青春期做准备?

面对早发育或晚发育的孩子,父母需要怎样引导?

……

我们的孩子 豆瓣

Our kids: The American Dream in Crisis

8.7 (14 个评分)

作者:

[美] 罗伯特·帕特南

译者:

田雷

/

宋昕

中国政法大学出版社

2017

- 5

在一个阶级固化的社会里,寒门为什么再难出贵子?为了回答这一问题,理解美国社会的贫富两极分化是如何影响下一代人的生活机遇的,哈佛大学帕特南教授组织研究团队,以数年之功,追踪访问了生活在美国各地的107位年轻人,呈现出美国社会在过去大半个世纪以来的变迁图景,书写了一则关于“美国梦之衰落”的警世恒言。

正如《纽约时报书评》所言,“读罢此书,没人还能相信美国还有机会平等这回事。”帕特南用“以点带面”的叙述方式,生动地展示了美国社会在过去半世纪以来日渐扩大的“阶级鸿沟”。在《我们的孩子》一书中,帕特南依次讨论了穷孩子和富家子在成长过程中所经历的全方位差距。中上阶级的父母有更多时间陪伴孩子、给予引导、提供资源,而寒门子弟,不仅是经济上“穷”,还更有可能生活在残缺不全的破碎家庭,成长过程中无法得到父母双全的关爱或在隔代教养的环境中长大。全书反复出现的一个意象——贫富阶级之间的“剪刀差”——在家庭结构、父母教育方式、学校教育、邻里社区内都有鲜明的反映。在这个生而不平等的时代,仅仅谈机会均等都是不公正的!

2013年,帕特南曾因“深化了我们对美国社区的理解”而得到总统颁布的国家人文勋章。本书在此意义上又是一次学术的跃进,它更生动地展示出美国社会的全幅图景:当寒门子弟发现自己再努力也是徒劳时,美国梦已碎。对于当下的中国人而言,这本书以手术刀般的锐利所进行的批判,是我们千金难买的经验和教训。

正如《纽约时报书评》所言,“读罢此书,没人还能相信美国还有机会平等这回事。”帕特南用“以点带面”的叙述方式,生动地展示了美国社会在过去半世纪以来日渐扩大的“阶级鸿沟”。在《我们的孩子》一书中,帕特南依次讨论了穷孩子和富家子在成长过程中所经历的全方位差距。中上阶级的父母有更多时间陪伴孩子、给予引导、提供资源,而寒门子弟,不仅是经济上“穷”,还更有可能生活在残缺不全的破碎家庭,成长过程中无法得到父母双全的关爱或在隔代教养的环境中长大。全书反复出现的一个意象——贫富阶级之间的“剪刀差”——在家庭结构、父母教育方式、学校教育、邻里社区内都有鲜明的反映。在这个生而不平等的时代,仅仅谈机会均等都是不公正的!

2013年,帕特南曾因“深化了我们对美国社区的理解”而得到总统颁布的国家人文勋章。本书在此意义上又是一次学术的跃进,它更生动地展示出美国社会的全幅图景:当寒门子弟发现自己再努力也是徒劳时,美国梦已碎。对于当下的中国人而言,这本书以手术刀般的锐利所进行的批判,是我们千金难买的经验和教训。

教育心理学(第10版) 豆瓣

Educational Psychology Theory and Practice

作者:

[美]罗伯特·斯莱文

译者:

吕红梅

/

姚梅林 等

人民邮电出版社

2016

- 8

美国著名教育心理学家、约翰• 霍普金斯大学教授罗伯特• 斯莱文撰写的《教育心理学》(第10版)是一部堪称典范的心理学教材,在内容体系的构架、事例的科学性、实用性以及可读性等方面广受赞誉。

本书不仅介绍了教育心理学领域内的主要理论、基本概念、基本规律与方法,而且通过大量的真实案例将理论与实践明确地联系起来,教会读者如何将教育心理学的理论知识迁移到现实的课堂教学中,成长为一名“有意识的教师”。作者秉承了理论知识与实用策略并举、多元教学理念与方法并存的特色,每一章都以一幕场景开始,阐释该章强调的实践问题,之后的“理论应用于实践”和“有意识的教师”专栏则提供了进一步的具体策略,以供教师用来改善学生的学习。

第10版对全书进行了修订,增补了新实例,精炼了语言,删除了过时的或无关紧要的内容,补充了教育心理学近十年来的新进展及656 篇新的参考文献。

《教育心理学:理论与实践》(第10版)既可作为高等院校教育心理学课程的教材或参考书,供心理学、教育学专业的教师、学生及研究者使用,也适合各类教育工作者参考阅读。

本书不仅介绍了教育心理学领域内的主要理论、基本概念、基本规律与方法,而且通过大量的真实案例将理论与实践明确地联系起来,教会读者如何将教育心理学的理论知识迁移到现实的课堂教学中,成长为一名“有意识的教师”。作者秉承了理论知识与实用策略并举、多元教学理念与方法并存的特色,每一章都以一幕场景开始,阐释该章强调的实践问题,之后的“理论应用于实践”和“有意识的教师”专栏则提供了进一步的具体策略,以供教师用来改善学生的学习。

第10版对全书进行了修订,增补了新实例,精炼了语言,删除了过时的或无关紧要的内容,补充了教育心理学近十年来的新进展及656 篇新的参考文献。

《教育心理学:理论与实践》(第10版)既可作为高等院校教育心理学课程的教材或参考书,供心理学、教育学专业的教师、学生及研究者使用,也适合各类教育工作者参考阅读。

教育心理学(原书第12版) 豆瓣

Educational Psychology:Active Learning Edition

作者:

安妮塔•伍尔福克(Anita Woolfolk)

译者:

伍新春

机械工业出版社

2015

- 9

国际著名教育心理学家、美国心理学会(APA)教育心理学分会前主席伍尔福克代表作

北京师范大学心理学院教授伍新春领衔翻译

教育心理学领域权威、经典教材

使用范围最广、最为畅销的心理学教材之一

国际教育心理学领域最具代表性和影响力的教材

西北大学、威斯康星大学白水分校等百所美国高校采用教材

◆ 内容简介 ◆

自《教育心理学》(第1版)出版发行以来,这个领域取得了许多振奋人心的发展成果。第12版继续沿用以往的风格,重视理论和实践的紧密结合,强调有关儿童发展、认知科学、学习、动机、教学和评估等各方面研究中蕴含的教育启示和应用。你可以从本书中了解到,如何将教育心理学研究中获取的信息和理念运用于解决日常的教学问题。为了有助于探索研究与实践之间的联系,本书提供了大量的案例、课堂片段、个案研究和实践指南,甚至归纳了那些有经验的教师自己总结的教学法宝。当你认真阅读本书时,一定可以感受到教育心理学巨大的实用价值,它能够为那些热爱教学和热爱学习的人提供独到的见解和重要的知识。

同时,本书继续保留了原来版本中新颖、独特的自主学习形式。如果你掌握了这些自主学习的模块,就会变得更有自我调节能力,从而能够更有效地管理自己的学业。

北京师范大学心理学院教授伍新春领衔翻译

教育心理学领域权威、经典教材

使用范围最广、最为畅销的心理学教材之一

国际教育心理学领域最具代表性和影响力的教材

西北大学、威斯康星大学白水分校等百所美国高校采用教材

◆ 内容简介 ◆

自《教育心理学》(第1版)出版发行以来,这个领域取得了许多振奋人心的发展成果。第12版继续沿用以往的风格,重视理论和实践的紧密结合,强调有关儿童发展、认知科学、学习、动机、教学和评估等各方面研究中蕴含的教育启示和应用。你可以从本书中了解到,如何将教育心理学研究中获取的信息和理念运用于解决日常的教学问题。为了有助于探索研究与实践之间的联系,本书提供了大量的案例、课堂片段、个案研究和实践指南,甚至归纳了那些有经验的教师自己总结的教学法宝。当你认真阅读本书时,一定可以感受到教育心理学巨大的实用价值,它能够为那些热爱教学和热爱学习的人提供独到的见解和重要的知识。

同时,本书继续保留了原来版本中新颖、独特的自主学习形式。如果你掌握了这些自主学习的模块,就会变得更有自我调节能力,从而能够更有效地管理自己的学业。

理解脑 豆瓣 Goodreads

Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science

作者:

经济合作与发展组织

译者:

周加仙

/

等

教育科学出版社

2014

- 12

望子成龙原是人之常情,但必须配合教子有方才有达成愿望的可能。古代圣贤的道理并没有错,却由于我们不求甚解和食古不化地不当学习,使我们不知不觉做错了事,反而还自以为是,把错误的责任完全推给圣人。现代人对西方学说也是不求甚解,把爱的教育、儿童本位、自由发展误用得令人担忧害怕。不如正本清源,抛弃食古不化和不求甚解的偏颇心态,好好地正视亲子关系,在实践中改善现有的亲子关系。

托德屡犯校规,受到校方的惩罚,被勒令在指导教师伍德罗夫人的监督下,每天放学后写留校日记。

为了凑字数,托德或是随意描写眼前所见,或是肆意嘲讽校规及老师和同学,但即便如此,也能从中看出他良好的语言表达能力。其实,伍德罗夫人早就用她独到的眼光发现了这一点,所以,采用了这种独特的处罚方式来挽救托德。

每天的留校日记让托德的对抗心理渐渐平复了,他开始真实地、详细地记录自己的生活和所思所感。37篇日记完成后,一个同情弱者、重义守信、聪颖能干、热爱阅读的少年形象跃然纸上,人们更从指导老师伍德罗夫人身上感受到了美好人格感召之下的教育的力量。

托德屡犯校规,受到校方的惩罚,被勒令在指导教师伍德罗夫人的监督下,每天放学后写留校日记。

为了凑字数,托德或是随意描写眼前所见,或是肆意嘲讽校规及老师和同学,但即便如此,也能从中看出他良好的语言表达能力。其实,伍德罗夫人早就用她独到的眼光发现了这一点,所以,采用了这种独特的处罚方式来挽救托德。

每天的留校日记让托德的对抗心理渐渐平复了,他开始真实地、详细地记录自己的生活和所思所感。37篇日记完成后,一个同情弱者、重义守信、聪颖能干、热爱阅读的少年形象跃然纸上,人们更从指导老师伍德罗夫人身上感受到了美好人格感召之下的教育的力量。

盗火者 豆瓣

8.7 (14 个评分)

作者:

邓康延

/

梁罗兴

新星出版社

2014

- 11

邓康延先生及其团队的几位编导,在纪录片《盗火者》拍摄之后,用文字的形式沉淀充实了这一话题,编写了这部书稿,书中使用大量照片并借用记录影像语言,直面中国教育的困境和希望,对纪录片中未能尽现的故事情节、嘉宾访谈及制作者的亲历感受拾漏补遗,使本书兼具文字的厚重和影像的生动。

书中重点涉及教材改革、在家上学、农村职业教育、华德福教育、课堂改革、公民教育、大学改革等社会极度关切的教育话题。不仅给出现况的真实描述与专家学者的观察和意见,更关注那些敢为天下先的教育改革“盗火者”,试图让读者了解那些奋斗在教育改革第一线的民间组织和个人的理念、实践和困惑。

书中重点涉及教材改革、在家上学、农村职业教育、华德福教育、课堂改革、公民教育、大学改革等社会极度关切的教育话题。不仅给出现况的真实描述与专家学者的观察和意见,更关注那些敢为天下先的教育改革“盗火者”,试图让读者了解那些奋斗在教育改革第一线的民间组织和个人的理念、实践和困惑。

学做工 Eggplant.place 豆瓣

Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs

8.8 (48 个评分)

作者:

[英国] 保罗·威利斯

译者:

秘舒

/

凌旻华

译林出版社

2013

- 3

《跳出我天地》里,比利·艾略特的工人父亲坚持认为男孩子应该学拳击,而不是跳芭蕾;《光猪六壮士》里,下岗的工人们告别钢筋水泥,在聚光灯下跳起脱衣舞却收到了意外的喜剧效果.....

啤酒、烟草、男性气概的业余爱好、幽默但粗野的对话.....是电影给我们展示的英国工人掠影。

而来自普林斯顿大学社会学系的保罗·威利斯教授采用田野调查的方法,通过展现一个工业城镇里12个出身工人阶级家庭的男孩从毕业前18个月到工作后半年这段时期内的学习生活经历,向我们解释了英国工人阶级的子弟为何选择继承父业——这就是《学做工》一书所呈现给我们的精彩内容。

2013年3月,《学做工》这本20世纪社会学、人类学和教育学的经典著作,终于由译林出版社推出中文版,威利斯先生也将首次和中国的读者见面。

本书是20世纪社会学、人类学和教育学的经典著作之一。第一部分是生动通俗的民族志的深度描写,第二部分是精辟透彻的理论分析,向我们解释了工人积极子弟之所以继承父业,不 仅是社会结构性因素再生产的结果,更是他们对学校主流文化做出反叛的一种反讽新文化生产的结果。中文本还收录了作者于2000年所做的访谈,以及专门为中国读者写的序言,有助于读者从一个比较历史的角度理解全球化背景下中国的青少年教育和失业问题。

啤酒、烟草、男性气概的业余爱好、幽默但粗野的对话.....是电影给我们展示的英国工人掠影。

而来自普林斯顿大学社会学系的保罗·威利斯教授采用田野调查的方法,通过展现一个工业城镇里12个出身工人阶级家庭的男孩从毕业前18个月到工作后半年这段时期内的学习生活经历,向我们解释了英国工人阶级的子弟为何选择继承父业——这就是《学做工》一书所呈现给我们的精彩内容。

2013年3月,《学做工》这本20世纪社会学、人类学和教育学的经典著作,终于由译林出版社推出中文版,威利斯先生也将首次和中国的读者见面。

本书是20世纪社会学、人类学和教育学的经典著作之一。第一部分是生动通俗的民族志的深度描写,第二部分是精辟透彻的理论分析,向我们解释了工人积极子弟之所以继承父业,不 仅是社会结构性因素再生产的结果,更是他们对学校主流文化做出反叛的一种反讽新文化生产的结果。中文本还收录了作者于2000年所做的访谈,以及专门为中国读者写的序言,有助于读者从一个比较历史的角度理解全球化背景下中国的青少年教育和失业问题。