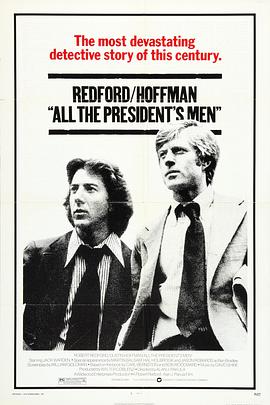

总统班底 (1976) 豆瓣 TMDB Min reol IMDb Eggplant.place 维基数据

All the President's Men

8.4 (106 个评分)

导演:

艾伦·J·帕库拉

演员:

达斯汀·霍夫曼

/

罗伯特·雷德福

…

其它标题:

All the President's Men

/

惊天大阴谋

…

根据水门事件揭发人Carl Bernstein和Bob Woodward所写自传改编的电影。二人是《华盛顿邮报》的记者,在水门事件里,他们历尽艰辛揭开政治黑幕,人物和事件一同成为美国一段家喻户晓的历史。故事由五名盗贼开始,他们潜入水门大度行窃。本来是一桩不甚重大的刑事案件,却在Bernstein(达斯汀·霍夫曼Dustin Hoffman 饰)和Woodward(罗伯特·雷德福Robert Redford 饰)的追查下,最终撕开了一条大裂缝,矛头直指总统尼克松。从1972年到1974年,从尼克松竞选总统到尼克松连任上台,华盛顿邮报受到的压力越来越大,甚至被威胁。主编本·布莱德利站在了新闻自由和相信自己记者的这边,Bernstein和Woodward得以继续追寻事件真相,得到了重要线人“深喉”的帮助,经历了难以想象的曲折艰辛后,水门事件最终导致尼克松总统下台。