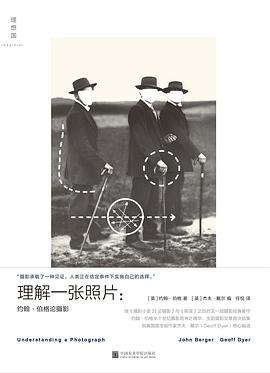

理解一张照片 豆瓣

Understanding a Photograph

8.8 (13 个评分)

作者:

[英国] 约翰·伯格

译者:

任悦

理想国丨中国美术学院出版社

2018

- 3

约翰·伯格被誉为20世纪摄影领域最有原创性的评论家之一。他的文章,如同瓦尔特·本雅明的《摄影小史》、珊·桑塔格的《论摄影》和罗兰·巴特的《明室》一样,启发了一代又一代爱好摄影的普通读者、摄影师和像他一样“写摄影”的人。

《理解一张照片:约翰·伯格论摄影》是伯格过去五十年“写摄影”的文章精华,由英国国宝级作家杰夫·戴尔悉心编选。本书以时间为序,不仅全面收录了伯格最有影响力的摄影名篇,如《摄影的使用》《外观》《故事》等,也将此前未见收录的、他为展览或图册撰写的评论纳入其中,其中涉及的人物极其广泛,从摄影大师奥古斯特·桑德、亨利·卡蒂埃-布列松、尤金·史密斯,到至今仍在活跃的摄影师伊特卡·汉泽洛娃、阿拉姆·谢卜利。很大程度上,这24篇文章代表了约翰·伯格有关摄影之写作的最高水准。

《理解一张照片:约翰·伯格论摄影》是伯格过去五十年“写摄影”的文章精华,由英国国宝级作家杰夫·戴尔悉心编选。本书以时间为序,不仅全面收录了伯格最有影响力的摄影名篇,如《摄影的使用》《外观》《故事》等,也将此前未见收录的、他为展览或图册撰写的评论纳入其中,其中涉及的人物极其广泛,从摄影大师奥古斯特·桑德、亨利·卡蒂埃-布列松、尤金·史密斯,到至今仍在活跃的摄影师伊特卡·汉泽洛娃、阿拉姆·谢卜利。很大程度上,这24篇文章代表了约翰·伯格有关摄影之写作的最高水准。