苏联

苏联军队是怎样崩溃的 豆瓣 谷歌图书

The Collapse of the Soviet Military

作者:

[美] 威廉·奥多姆

译者:

王振西 等

新华出版社

2000

- 1

曾几何时,苏联大兵是世界上最令人毛骨悚然的东西,这支脚踏半个欧洲、从波罗的海管到太平洋的武装力量怎么倾刻之间崩溃了呢?本书对这支军队崩溃的原因、过程和结果作出了实质性的分析,始终把苏联政治、经济与军事联系起来论证,有一定的说服力。苏联解体了,俄罗斯还在,苏联军队崩溃了,俄罗斯军队还会强大起来,本书的见解对了解俄罗斯军队的现状也很有参考价值。

本书探讨了苏军由来及战争理论,苏联政治军事领导人的内心世界,苏联政权的政治和经济对苏军的影响、苏军垮台更深层的意义等问题。

本书探讨了苏军由来及战争理论,苏联政治军事领导人的内心世界,苏联政权的政治和经济对苏军的影响、苏军垮台更深层的意义等问题。

勃列日涅夫十八年 豆瓣

作者:

郭春生

人民出版社

2009

- 4

《勃列日涅夫18年》讲述了:读书圈绕勃列日涅夫主政十八年的历史,揭示了苏联极盛而衰的历史面面观:勃列日涅夫是推翻赫鲁晓夫“宫廷政变”的主要组织者。赫鲁晓夫的下台与他的反特权政策直接相关。勃列日涅夫是运用组织权力的“大师”。在政治稳定形势下,通过“新经济体制”改革,60年代末苏联成为“超级大国”。出兵镇压“布拉格之春”成为战后苏联历史的转折点,此后苏联政治上走向保守,经济上停止改革,思想上僵化和教条化。勃列日涅夫是苏联特权阶层的最高代表人物。缓和之下的进攻战略是六七十年代苏联对外战略的主要特征。从70年代后期苏联逐漸陷入政治、经济、文化、社会全面停滞的泥淖。特权阶层是导致苏联社会停滞的罪魁祸首。

苏联真相 豆瓣

作者:

陆南泉

2010

- 10

《苏联真相:对101个重要问题的思考(套装上中下3册)》内容简介:由于工作的关系,长期以来我一直十分关注苏联问题。1991年年底苏联解体后,我国国内的学者撰写了不少论著,对苏联70年的历史、它的兴衰、中苏关系与最后解体原因等问题进行研究,提出了许多看法,应该说,取得了不少进展。我对研究这些问题也有浓厚的兴趣。特别要指出的是,对斯大林执政时期形成的苏联模式及其历史作用,更是人们热烈讨论的问题。随着我国改革开放的深入和对建设有中国特色社会主义之路的继续探索,研究苏联问题,总结其兴衰成败的经验教训的重要性显得更为突出。在此背景下,由陆南泉等组织撰写的《苏联真相——对101个重要问题的思考》一书,将会引起人们的兴趣。

让历史来审判(上下) 豆瓣

作者:

罗伊·梅德韦杰夫

译者:

何宏江

东方出版社

2005

苏联经济体制改革史论 豆瓣

作者:

陆南泉

人民出版社

2007

- 11

本书是我国长期从事苏-俄经济问题研究的著名学者陆南泉教授的最新专著,较系统与详细地论述了苏联经济体制改革与俄罗斯经济体制转轨的历史进程,并在此基础上对一系列有关经济体制改革的重大问题提出了看法。

本书是国内外第一部研究历史跨度长达90年的关于苏联经济体制改革史的论著。该书对研究苏一俄问题、经济体制改革、科学社会主义与国际共运的学者都有重要的参考价值。

本书是国内外第一部研究历史跨度长达90年的关于苏联经济体制改革史的论著。该书对研究苏一俄问题、经济体制改革、科学社会主义与国际共运的学者都有重要的参考价值。

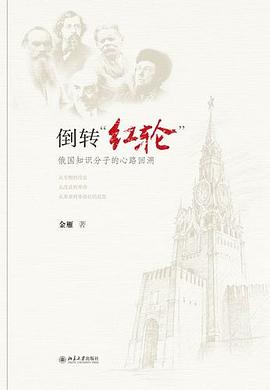

倒转红轮 豆瓣

8.7 (17 个评分)

作者:

金雁

北京大学出版社

2012

- 9

本书共分十章,采用由近而远的倒叙方式,把俄国历史上几个典型的知识群体产生、发展、消亡的过程做了独到的解释,另外还对两个不同时期知识分子代表人物索尔仁尼琴和高尔基进行了个案研究。全书层层剥离,逐步推进,将俄罗斯知识分子的群体形象展现于世人面前。主要观点有:

为什么革命不可轻言——

统治阶级对知识阶层的打压和禁令,使思想蒙难者被赋予了圣徒般的光环与荣耀,进一步促使失业的“愤青”对激进主义产生更大的兴趣,促成了社会上的“革命党”崇拜。沙皇处于维护自己利益和惧怕革命,对革命者进行严酷镇压,这种举动加速了革命情绪和行动的高涨,致使俄国社会出现紧张对立的恶性循环。

路标是一部强调“个性自由”的书——

不论是雅各宾党人的“公安委员会”,还是“布尔什维克的红色恐怖”——以单纯与激进为解决前提的方法——往往最终势必导致压迫、流血与崩溃,砍掉旧暴君的脑袋,就会引出新暴君与新奴役,革命成功以后,把计划与紧身衣强加在民众身上,也会令追求自由的知识分子无法忍受。

斯托雷平改革与俄国知识界的保守思潮——

改革并非在任何时候都是革命的替代物。“改革引起革命”在历史上不乏其例。不少俄国学者认为没有斯托雷平改革就没有2月“雪崩”,俄国不公正的经济改革导致社会情绪激愤然后再转变为剧烈的政治革命,成为一种特殊的“斯托雷平现象”,这不无道理。因此要使改革真正取代革命,这场改革应当不仅是理智的,而且是公平的。

为什么革命不可轻言——

统治阶级对知识阶层的打压和禁令,使思想蒙难者被赋予了圣徒般的光环与荣耀,进一步促使失业的“愤青”对激进主义产生更大的兴趣,促成了社会上的“革命党”崇拜。沙皇处于维护自己利益和惧怕革命,对革命者进行严酷镇压,这种举动加速了革命情绪和行动的高涨,致使俄国社会出现紧张对立的恶性循环。

路标是一部强调“个性自由”的书——

不论是雅各宾党人的“公安委员会”,还是“布尔什维克的红色恐怖”——以单纯与激进为解决前提的方法——往往最终势必导致压迫、流血与崩溃,砍掉旧暴君的脑袋,就会引出新暴君与新奴役,革命成功以后,把计划与紧身衣强加在民众身上,也会令追求自由的知识分子无法忍受。

斯托雷平改革与俄国知识界的保守思潮——

改革并非在任何时候都是革命的替代物。“改革引起革命”在历史上不乏其例。不少俄国学者认为没有斯托雷平改革就没有2月“雪崩”,俄国不公正的经济改革导致社会情绪激愤然后再转变为剧烈的政治革命,成为一种特殊的“斯托雷平现象”,这不无道理。因此要使改革真正取代革命,这场改革应当不仅是理智的,而且是公平的。