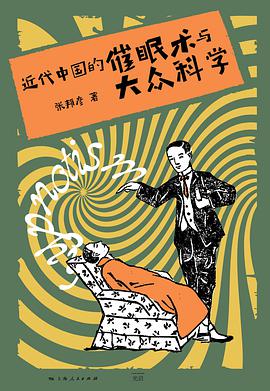

近代中国的催眠术与大众科学 豆瓣

精神的複調:近代中國的催眠術與大眾科學

8.4 (8 个评分)

作者:

张邦彦

上海人民出版社

2021

- 11

缓解病痛、戒断烟瘾、感化罪犯、特务侦查……百年前,催眠术曾席卷中国上下,被广泛运用于军事、医疗、科技、实业、教育、政治等各领域,不仅是供人娱乐的奇观,还被赋予更多时代任务。

在这个世纪转换的动荡年代,西方催眠术经由日本传入中国并在各个阶层传播开来,师生、警察、军人、商人、职员、心理专家等各色人物积极实践,主动参与催眠知识的建构,学院与民间的声音相互竞逐,呈现对“科学”的多元解释,也形塑了当时的科学文化氛围。作者指出,时人对催眠术的理解与实践,在一定程度上为之后华人社会的心理学、精神医学等领域的发展,提供了历史、语言、制度和知识的准备;同时,在晚清救亡图存的背景下,国人通过催眠术形塑自我,想象符合时代所需的理想新人。

编辑推荐:

★清末民初席卷全国的催眠术实验,究竟是蛊惑人心的“异端邪说”,还是来自西洋的“精神科学”?

★展现一代人对精神世界与科学新知的另类探索。启蒙理性之外,国人也通过“无意识”的心理体验来形塑现代自我。

★打破精英与大众的边界,改变传统科学史的精英视角,“普通人”不仅是科学知识的接受者,也是参与者与塑造者。

★打破科学与玄学的边界,揭示“科学”概念变动不居的意涵及其在不同层面的流通途径。

评论推荐:

本书让我们看到在五四的“觉醒”话语之外,“无意识”的心理体验同样开启人们对自我和身体的全新理解,提供了现代性的另一个维度。

——香港中文大学荣休讲座教授 李欧梵

这本书从一个全球史的观点考察催眠术由西方经日本传入中国的知识流动,以及催眠术在中国社会所发生的各种变化,将近代中国催眠术放在中西、古今交织的历史脉络之中来观察其多元之意涵……邦彦展示了与主旋律并存的多彩缤纷的催眠世界。我认为这一本书揭露了一部分催眠术的面纱,又引导我们再进一步思索沉吟,去探讨更为广阔而未知的世界。我相信许多读者会和我一样在捧读之下立刻觉得爱不释手。

—— “中央研究院”近代史研究所特聘研究员 黄克武

该书向我们展示了科学与玄学并不见得是截然对立的两极,大众科学也不只是科学的普及和通俗化那么简单,还意味着大众也是科学的参与者、实践者以及科学的社会文化属性的赋予者。不仅如此,该书还让我们看到了中国科学史叙事中罕见的“普通人”,及在近代中国语境中“大众”和“科学”概念的变动不居和独特意味。

——南开大学历史学院院长 余新忠

在这个世纪转换的动荡年代,西方催眠术经由日本传入中国并在各个阶层传播开来,师生、警察、军人、商人、职员、心理专家等各色人物积极实践,主动参与催眠知识的建构,学院与民间的声音相互竞逐,呈现对“科学”的多元解释,也形塑了当时的科学文化氛围。作者指出,时人对催眠术的理解与实践,在一定程度上为之后华人社会的心理学、精神医学等领域的发展,提供了历史、语言、制度和知识的准备;同时,在晚清救亡图存的背景下,国人通过催眠术形塑自我,想象符合时代所需的理想新人。

编辑推荐:

★清末民初席卷全国的催眠术实验,究竟是蛊惑人心的“异端邪说”,还是来自西洋的“精神科学”?

★展现一代人对精神世界与科学新知的另类探索。启蒙理性之外,国人也通过“无意识”的心理体验来形塑现代自我。

★打破精英与大众的边界,改变传统科学史的精英视角,“普通人”不仅是科学知识的接受者,也是参与者与塑造者。

★打破科学与玄学的边界,揭示“科学”概念变动不居的意涵及其在不同层面的流通途径。

评论推荐:

本书让我们看到在五四的“觉醒”话语之外,“无意识”的心理体验同样开启人们对自我和身体的全新理解,提供了现代性的另一个维度。

——香港中文大学荣休讲座教授 李欧梵

这本书从一个全球史的观点考察催眠术由西方经日本传入中国的知识流动,以及催眠术在中国社会所发生的各种变化,将近代中国催眠术放在中西、古今交织的历史脉络之中来观察其多元之意涵……邦彦展示了与主旋律并存的多彩缤纷的催眠世界。我认为这一本书揭露了一部分催眠术的面纱,又引导我们再进一步思索沉吟,去探讨更为广阔而未知的世界。我相信许多读者会和我一样在捧读之下立刻觉得爱不释手。

—— “中央研究院”近代史研究所特聘研究员 黄克武

该书向我们展示了科学与玄学并不见得是截然对立的两极,大众科学也不只是科学的普及和通俗化那么简单,还意味着大众也是科学的参与者、实践者以及科学的社会文化属性的赋予者。不仅如此,该书还让我们看到了中国科学史叙事中罕见的“普通人”,及在近代中国语境中“大众”和“科学”概念的变动不居和独特意味。

——南开大学历史学院院长 余新忠