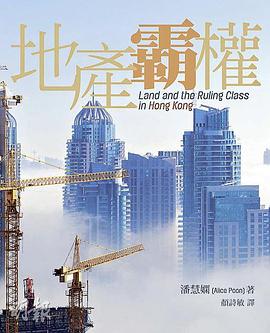

香港的樓價一再飇升,令不少中產階級怨聲載道,抱怨沒有能力買樓。究竟香港樓價長時間高企的原因何在?

《地產霸權》作者潘慧嫻,曾任新鴻基地產集團創辦人郭得勝的私人助理達八年,其後加入嘉里建設,負責土地及物業的估價與收購。藉其從事地產發展業的專業經驗,配合詳盡的資料及數據,深入剖析香港地產業的運作與結構,縷述樓宇供應數十年來如何由數大地產財團壟斷。她

作者更從地產業延伸,認為「地產霸權」已擴展至公用事業及零售服務業,成為香港貧富懸殊、民怨沸騰的罪魁禍首。作者支持自由市場,在書中建議特區政府應立即改善政策,以保障市場公平,不應再縱容地產財團壟斷各大行業,阻礙香港經濟進一步發展。

本書英文原版 Land and the Ruling Class in Hong Kong 於2007年獲「加拿大書評年鑑」編輯推薦書籍。中文譯版《地產霸權》經作者重新修訂內容,加入2010年的最新分析及資料,從樓價飛升、高鐵爭議,以至政府修改樓宇強迫拍賣比例等,均作出深入探討,讓讀者透徹掌握香港當前的政經局面。

「潘慧嫻從事地產業多年,難得她有這樣的勇氣,撰書論述地產市場及公用事業市場的種種不公平的現象。書中所述的,正是她多年來從事地產業的親身經驗和體會,絕非紙上談兵,可讀性極高。筆者在此誠意向讀者推薦此書。」

─ 林本利 香港理工大學會計及金融學院副教授

「經濟學上有所謂『自然壟斷』(natural monopoly),如水、電等,是壟斷下有最大的經濟效益,但其利潤便要受到管制。究竟香港的地產商是否壟斷呢?無論你同不同意本書的結論,看完本書後,你肯定會有更深刻的看法。」

─ 黃元山 中文大學全球政治經濟碩士課程客席講師

「本書把土地政策連上權力結構,解釋了香港如何出現了一個「親發展商」的政府 , 進而論述發展商把王國從物業開拓至公營事業,令本地經濟高度集中,因而衍生連串後遺症。作者視野廣濶,帶引讀者從另一個新角度分析土地政策,是一本值得推薦的好書。」

─ 陳景祥 《信報》總編輯

「這兩三年,社會對高地價政策衍生出來的問題表現出前所未有的怨憤……要對抗少數精英支配大眾的失衡局面,民眾教育是重要的一步,本書定是不二之選。」

─ 易汶健 獨立媒體特約記者

「The first thing that struck me is that your book is much more serious than the superficial and sarcastic stuff from Sub-Culture (to be more precise, mere destructive caricatures without any constructive and progressive ideas). There is just nothing in Chinese that deals with the subject that your book does. If there were, I would have recommended that publisher.」

─ 宋以朗 著名網誌東南西北(ESWN)作者

本書賣點

# 深入分析各大地產商的運作模式,以及政府的政策如何有助他們進一步擴張勢力,導致目前樓價高企,是香港第一部以詳盡數據及資料引證地產業壟斷情況的專書。

# 以地產業作為出發點,深入分析香港貧富懸殊、經濟難以進一步發展的原因,讓讀者對香港的政治、經濟、民生局面有宏觀的掌握。

# 內容適合各類對香港時事、社會民生問題感興趣的讀者,包括政策研究者、新聞從業員、學生等,更適合作為大學社會科學及中學通識科的參考資料。