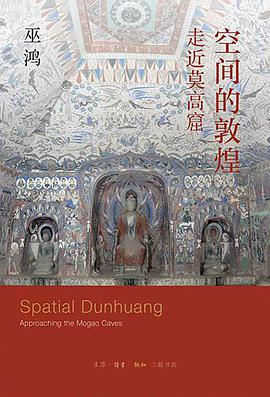

空间的敦煌 豆瓣 Goodreads

Spatial Dunhuang: Approaching the Mogao Caves 所属 作品: 空间的敦煌

8.5 (6 个评分)

作者:

[美国] 巫鸿

生活·读书·新知三联书店

2022

- 1

近一个世纪之前,陈寅恪先生在《陈垣敦煌劫余录序》中写道:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”如果百年之前的情况是敦煌文献和敦煌艺术的新材料将引出新的研究问题,今天的情况则是经多几代学人的积累,基础性调查和材料整理已相当充盈,需要更多以研究中产生的新问题带动对材料的再发掘。巫鸿的这部新作通过“空间”这一角度,调动读者自身经验,从敦煌城一路向西,来到凿有数千洞窟的鸣沙山;面对扑面而来的崖壁展开历史想象,并以人的身体为尺度,进入不同时期的洞窟空间,感受洞窟的功能、性质和参观方式的明显变化。在洞窟中,身体参与感知雕塑和系列壁画以及它们之间的关系,最终目光视线落在单幅画面上,进入画面内部空间,完成精神层面的观看意义。因此,书中虽然广泛借助和征引了关于敦煌研究的原始材料,却试图从新的层面显示它们的意义,激发读者调动自己的身体和眼睛,在阅读中开启一趟敦煌莫高窟的历史文化之旅。