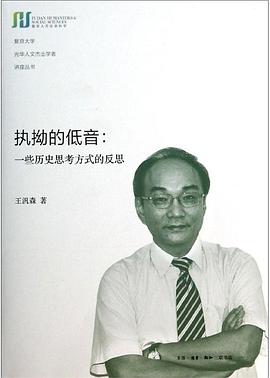

中国近代思想与学术的系谱 豆瓣 Goodreads

作者:

王汎森

河北教育出版社

2001

- 11

分为“传统思想与学术内部的危机”、“从传统到现代的转化”、“‘建立一个学术社会’:近代中国知识分子的志业与命运”三部分内容。