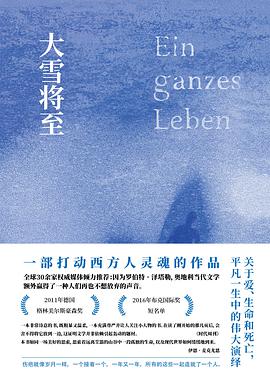

大雪将至 豆瓣

Ein ganzes Leben

8.1 (31 个评分)

作者:

罗伯特•泽塔勒

译者:

刘秋叶

青橙文化/南海出版公司

2018

- 6

★一部打动西方人灵魂的作品

★2011年德国格林美尔斯豪森奖

★2016年布克国际奖短名单

★全球30余家权威媒体倾力推荐:因为罗伯特•泽塔勒,奥地利当代文学额外赢得了一种人们再也不想放弃的声音。

★关于爱、生命和死亡,平凡一生中的伟大演绎。

——————————————————

【内容简介】

安德里亚斯•艾格尔度过了备受凌虐的童年,虽然被养父打成残疾,但还是成长为强壮而熟练的工人。他加入施工队,参与第一批高山索道的建设;与玛丽结婚过着安稳的日子,却被一次雪崩剥夺了拥有的一切;他经历过一场战争,在战俘营里待了八年的时间,见证过无数痛苦和死亡。他努力工作,也曾深爱过。在短暂而漫长的一生中,他多次与死亡擦肩而过,但他不曾怨恨,也没有怒火,而是平静地接受着降临到身上的一切,坚定地留下自己的足迹。

——————————————————

【各界好评】

★本书如同一场美好的思索,思索着远离尘嚣的山谷中一段孤独的生命,以及现代世界如何缓缓地到来。

——伊恩•麦克尤恩(英国著名作家)

★这一年我最心爱的读物就是罗伯特•泽塔勒的《大雪将至》……从第一页你知道它将重新安排你的精神世界。这是一个令人惊叹、令人心碎的故事,它封装了一个变化、失去和恢复的世界。

——阿努拉哈•罗伊(印度知名小说家)

★我阅读,我惊叹,我享受着每一个句子。罗伯特•泽塔勒轻盈而丰满地描写了一个小人物的大感情。

——沃夫尔冈•赫尔勒斯(德国知名作家、记者)

★一本非常诗意的书,既粗暴又温柔,充满尊严并让人将目光投向小人物。在读了刚开始的那几页后,会舍不得将它放到一边,这证明文学并非依赖引起轰动的题材。

——《时代周刊》

★泽塔勒告诉我们,即使是最普通的人,生活也是一场非凡的冒险。

——《周日邮报》

★泽塔勒以一个温柔而感人的视角来观察人类的适应能力,这个故事提醒我们,快乐可以在日常生活和简单的事情中找到。

——《书单》

★读者们会发现,泽塔勒从容地展现出一种敏锐的洞察力和观察力。

——《出版人周刊》

★每个举措、每个文字、每个句子——无一不让人细细凝听。这是一首细致、优雅、完整的生命之歌。整个人沉静下来、不能自已,当故事中的悲伤突然止息,却又带来撕心裂肺的大笑和巨大的惊愕。

——《世界报》

★罗伯特•泽塔勒在几个独树一帜的场景中,勾画了超过七十载的永恒生命,像一杯苦甜交织的日落鸡尾酒。

——《明镜周刊》

★泽塔勒创作出了一部优雅而美丽的作品。

——《华尔街日报》

★这本书以一种美丽的语言,安静地、聚精会神地、不带激情地叙述一个人所能够承受的事。这是一位多么令人赞赏的作者,以一本令人无法忘怀的书如此深刻地感动人心。

——《法兰克福报》

★2011年德国格林美尔斯豪森奖

★2016年布克国际奖短名单

★全球30余家权威媒体倾力推荐:因为罗伯特•泽塔勒,奥地利当代文学额外赢得了一种人们再也不想放弃的声音。

★关于爱、生命和死亡,平凡一生中的伟大演绎。

——————————————————

【内容简介】

安德里亚斯•艾格尔度过了备受凌虐的童年,虽然被养父打成残疾,但还是成长为强壮而熟练的工人。他加入施工队,参与第一批高山索道的建设;与玛丽结婚过着安稳的日子,却被一次雪崩剥夺了拥有的一切;他经历过一场战争,在战俘营里待了八年的时间,见证过无数痛苦和死亡。他努力工作,也曾深爱过。在短暂而漫长的一生中,他多次与死亡擦肩而过,但他不曾怨恨,也没有怒火,而是平静地接受着降临到身上的一切,坚定地留下自己的足迹。

——————————————————

【各界好评】

★本书如同一场美好的思索,思索着远离尘嚣的山谷中一段孤独的生命,以及现代世界如何缓缓地到来。

——伊恩•麦克尤恩(英国著名作家)

★这一年我最心爱的读物就是罗伯特•泽塔勒的《大雪将至》……从第一页你知道它将重新安排你的精神世界。这是一个令人惊叹、令人心碎的故事,它封装了一个变化、失去和恢复的世界。

——阿努拉哈•罗伊(印度知名小说家)

★我阅读,我惊叹,我享受着每一个句子。罗伯特•泽塔勒轻盈而丰满地描写了一个小人物的大感情。

——沃夫尔冈•赫尔勒斯(德国知名作家、记者)

★一本非常诗意的书,既粗暴又温柔,充满尊严并让人将目光投向小人物。在读了刚开始的那几页后,会舍不得将它放到一边,这证明文学并非依赖引起轰动的题材。

——《时代周刊》

★泽塔勒告诉我们,即使是最普通的人,生活也是一场非凡的冒险。

——《周日邮报》

★泽塔勒以一个温柔而感人的视角来观察人类的适应能力,这个故事提醒我们,快乐可以在日常生活和简单的事情中找到。

——《书单》

★读者们会发现,泽塔勒从容地展现出一种敏锐的洞察力和观察力。

——《出版人周刊》

★每个举措、每个文字、每个句子——无一不让人细细凝听。这是一首细致、优雅、完整的生命之歌。整个人沉静下来、不能自已,当故事中的悲伤突然止息,却又带来撕心裂肺的大笑和巨大的惊愕。

——《世界报》

★罗伯特•泽塔勒在几个独树一帜的场景中,勾画了超过七十载的永恒生命,像一杯苦甜交织的日落鸡尾酒。

——《明镜周刊》

★泽塔勒创作出了一部优雅而美丽的作品。

——《华尔街日报》

★这本书以一种美丽的语言,安静地、聚精会神地、不带激情地叙述一个人所能够承受的事。这是一位多么令人赞赏的作者,以一本令人无法忘怀的书如此深刻地感动人心。

——《法兰克福报》