权力的眼睛 豆瓣

8.8 (5 个评分)

作者:

米歇尔·福柯

译者:

严锋

上海人民出版社

2021

- 1

◎福柯被布罗代尔誉为“法国当代最光彩夺目的思想家”,他的思想深刻影响了后结构主义、后现代主义、女性主义等各种时代思潮。

◎福柯的思想深邃、多变,他的著作也晦涩、难懂,《权力的眼睛》一书通过选编福柯生前发表的19篇对话、访谈、演讲,生动呈现了福柯的思想肖像。揭开概念迷雾,我们可以更真实地触摸福柯。

福柯不是一位学院派哲学家,因为他关注的对象——疯人院、监狱、妇女、儿童等——初看起来不那么“哲学”。然而正是由此,福柯发现了笼罩在世人身上的隐形的权力之网。当下,我们在互联网上的蛛丝马迹都被记录、分析,以便精准化营销。权力之眼不仅仅是圆形监狱、无处不在的摄像头,还是不断迭代的大数据。人人都是透明人。

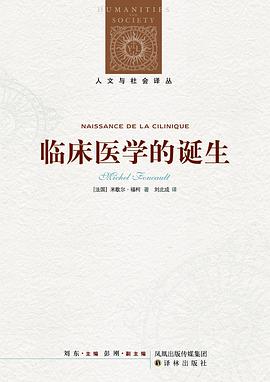

福柯并未远去,他的思想仍然值得我们反复咀嚼。通过他生前留下的大量访谈和演讲,我们可以更便捷地了解他在《癫狂的历史》《词与物》《规训与惩罚》《性史》等著作中表达的深邃哲思。让我们一起走近这位“当代最光彩夺目的思想家”!

◎福柯的思想深邃、多变,他的著作也晦涩、难懂,《权力的眼睛》一书通过选编福柯生前发表的19篇对话、访谈、演讲,生动呈现了福柯的思想肖像。揭开概念迷雾,我们可以更真实地触摸福柯。

福柯不是一位学院派哲学家,因为他关注的对象——疯人院、监狱、妇女、儿童等——初看起来不那么“哲学”。然而正是由此,福柯发现了笼罩在世人身上的隐形的权力之网。当下,我们在互联网上的蛛丝马迹都被记录、分析,以便精准化营销。权力之眼不仅仅是圆形监狱、无处不在的摄像头,还是不断迭代的大数据。人人都是透明人。

福柯并未远去,他的思想仍然值得我们反复咀嚼。通过他生前留下的大量访谈和演讲,我们可以更便捷地了解他在《癫狂的历史》《词与物》《规训与惩罚》《性史》等著作中表达的深邃哲思。让我们一起走近这位“当代最光彩夺目的思想家”!