美术史

祖先与永恒 豆瓣

作者:

[英]杰西卡·罗森

译者:

邓菲

/

黄洋

…

生活·读书·新知三联书店

2011

杰西卡·罗森(Jessica Rawson)教授在大英博物馆工作二十余年,长期担任大英博物馆东方古物部主任,1994年后又执教于牛津大学中国艺术与考古专业教授,是目前中国艺术与考古领域最为活跃的西方学者之一。自从学生时代起,她就致力于通过物质文化来研究古代中国。在过去三 十五年的学术生涯中,她试图了解常出土于墓葬中的青铜器、玉器及其他工艺品是如何被使用的,从而进一步去理解这些器物的制作造者的技艺、生活和信仰。本文集收录罗森教授的研究论文17篇,内容涵盖青铜器(4篇)、复古维新(3篇)、墓葬(5篇)、中西交通(2篇)、装饰系统(3篇)五个方面,大部分完成于2000年之后,尚为首次以中文结集发表。通过这些文章,罗森教授希望能够和对古代中国有兴趣的读者来分享她的思考和见解。其中许多文章源自她在牛津大学的讲课。

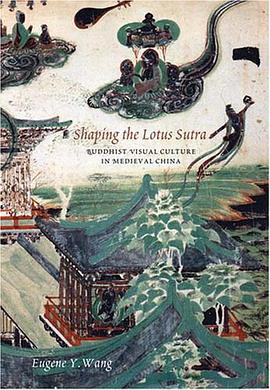

Shaping the Lotus Sutra 豆瓣

作者:

Eugene Y. Wang

University of Washington Press

2007

- 2

The Lotus Sutra has been the most widely read and most revered Buddhist scripture in East Asia since its translation in the third century. The miracles and parables in the "king of sutras" inspired a variety of images in China, in particular the sweeping compositions known as transformation tableaux that developed between the seventh and ninth centuries. Surviving examples in murals painted on cave walls or carved in relief on Buddhist monuments depict celestial journeys, bodily metamorphoses, cycles of rebirth, and the achievement of nirvana. Yet the cosmos revealed in these tableaux is strikingly different from that found in the text of the sutra. Shaping the Lotus Sutra explores this visual world.

Challenging long-held assumptions about Buddhist art, Eugene Wang treats it as a window to an animated and spirited world. Rather than focus on individual murals as isolated compositions, Wang views the entire body of pictures adorning a cave shrine or a pagoda as a visual mapping of an imaginary topography that encompasses different temporal and spatial domains. He demonstrates that the text of the Lotus Sutra does not fully explain the pictures and that a picture, or a series of them, constitutes its own "text." In exploring how religious pictures sublimate cultural aspirations, he shows that they can serve both political and religious agendas and that different social forces can co-exist within the same visual program. These pictures inspired meditative journeys through sophisticated formal devices such as mirroring, mapping, and spatial programming - analytical categories newly identified by Wang.

The book examines murals in cave shrines at Binglingsi and Dunhuang in northwestern China and relief sculptures in the grottoes of Yungang in Shanxi, on stelae from Sichuan, and on the Dragon-and-Tiger pagoda in Shandong, among other sites. By tracing formal impulses in medieval Chinese picture-making, such as topographic mapping and pictorial illusionism, the author pieces together a wide range of visual evidence and textual sources to reconstruct the medieval Chinese cognitive style and mental world. The book is ultimately a history of the Chinese imagination.

Challenging long-held assumptions about Buddhist art, Eugene Wang treats it as a window to an animated and spirited world. Rather than focus on individual murals as isolated compositions, Wang views the entire body of pictures adorning a cave shrine or a pagoda as a visual mapping of an imaginary topography that encompasses different temporal and spatial domains. He demonstrates that the text of the Lotus Sutra does not fully explain the pictures and that a picture, or a series of them, constitutes its own "text." In exploring how religious pictures sublimate cultural aspirations, he shows that they can serve both political and religious agendas and that different social forces can co-exist within the same visual program. These pictures inspired meditative journeys through sophisticated formal devices such as mirroring, mapping, and spatial programming - analytical categories newly identified by Wang.

The book examines murals in cave shrines at Binglingsi and Dunhuang in northwestern China and relief sculptures in the grottoes of Yungang in Shanxi, on stelae from Sichuan, and on the Dragon-and-Tiger pagoda in Shandong, among other sites. By tracing formal impulses in medieval Chinese picture-making, such as topographic mapping and pictorial illusionism, the author pieces together a wide range of visual evidence and textual sources to reconstruct the medieval Chinese cognitive style and mental world. The book is ultimately a history of the Chinese imagination.

庵上坊 豆瓣

作者:

郑岩

/

汪悦进

生活·读书·新知三联书店

2017

- 1

本书以山东安丘一座清代石坊“庵上坊”为考察对象,从追溯它的建造缘由入手,讲解它的建筑式样和装饰题材;由欣赏它的艺术之美,既而分析它的表面与实际功能;以这座牌坊为例,揭示了清代流行起来的建筑样式“贞节牌坊”的隐匿意义:虽然建造的名义是为纪念那些籍籍无名的妇女,但这些牌坊并没有提供表彰对象的真实生平,其真实功用乃是作为地方富豪彰显和增强一己势力的载体。在富贵吉祥的装饰图像和庄正醒目的匾额题词背后,隐藏着不为人知的意旨和不曾言说的故事……

作者对这一典型题材进行过多年的深入探查,亦参考和援引了多方的研究成果,在历史语境下清晰勾画出石坊所衍生的各种形式的话语及其彼此间复杂的关系;在精心铺叙的种种故事之间,巧妙地穿插着对于许多理论问题新颖的思考。其精到的述说呈现了丰富灵动的历史文化景观,堪称见微知著。作为艺术史、建筑史的个案分析,本书将历史、建筑、雕刻、民间文学/民俗文化等诸多领域融于一炉,篇幅精短然而颇见功力;配有插图106帧,以亲自测绘和访查拍摄为主。这使本书同时成为一本具有亲切感的图文艺术书和文化旅游读物。

作者对这一典型题材进行过多年的深入探查,亦参考和援引了多方的研究成果,在历史语境下清晰勾画出石坊所衍生的各种形式的话语及其彼此间复杂的关系;在精心铺叙的种种故事之间,巧妙地穿插着对于许多理论问题新颖的思考。其精到的述说呈现了丰富灵动的历史文化景观,堪称见微知著。作为艺术史、建筑史的个案分析,本书将历史、建筑、雕刻、民间文学/民俗文化等诸多领域融于一炉,篇幅精短然而颇见功力;配有插图106帧,以亲自测绘和访查拍摄为主。这使本书同时成为一本具有亲切感的图文艺术书和文化旅游读物。

风景与西方艺术 豆瓣

landscape and western art

9.4 (7 个评分)

作者:

[英]马尔科姆·安德鲁斯

译者:

张翔

世纪文景/上海人民出版社

2014

- 1

权威学者精妙解读“风景”概念与演变,带您全角度领略寻常风景的非常之美。超百幅精美名画与摄影作品,值得收藏!

《风景与西方艺术》属于“牛津艺术史”系列丛书,以文艺复兴后近五百年来的西方著名风景画作品为切入点,讨论了风景画是如何从传统作品中的背景,转变成了独立的艺术形式,并全面考察了作为反映人与自然之间关系的“风景”,作为一种文化构建的“风景”,以及风景画的政治与经济价值等问题,是深刻理解风景画在西方艺术中的位置与价值,进而进一步理解西方现代艺术文化的经典读物。

一部杰作,其中囊括了众多非常著名的惊人之作。马尔科姆•安德鲁斯将风景视为一座建筑,或者说一所剧院,观众将自己置于舞台之上,并享受着自己的演出。

——理查德•汤姆森(Richard Thomson,爱丁堡大学教授)

“风景艺术”是一个众所周知难以驾驭的主题,而作者的研究显示出他在此领域具有极为全面丰富的修养。

——安德鲁•威尔顿(Andrew Wilton,泰特美术馆高级研究员)

“风景”的制造离不开它被制造时的历史环境,但同时也关乎发现它的个人热情与经验。通常这样的研究不是过度谨慎就是泛泛而谈,但这本书完全不同,它能激发许多思考,是一部极具洞察和智慧的著作。

——约翰•豪斯(John House,科陶德艺术学院)

“牛津艺术史”系列丛书

— 西方当代最前沿、最权威、最受欢迎的艺术史丛书

— 中文版首次引进,中国著名美术史家易英精选主编

— 世界顶尖学者集体智慧的宝库

— 填补国内相关主题读物之空白

— 每册超百幅精美图片

— 引领中国读者迅速深入理解西方经典艺术

《风景与西方艺术》属于“牛津艺术史”系列丛书,以文艺复兴后近五百年来的西方著名风景画作品为切入点,讨论了风景画是如何从传统作品中的背景,转变成了独立的艺术形式,并全面考察了作为反映人与自然之间关系的“风景”,作为一种文化构建的“风景”,以及风景画的政治与经济价值等问题,是深刻理解风景画在西方艺术中的位置与价值,进而进一步理解西方现代艺术文化的经典读物。

一部杰作,其中囊括了众多非常著名的惊人之作。马尔科姆•安德鲁斯将风景视为一座建筑,或者说一所剧院,观众将自己置于舞台之上,并享受着自己的演出。

——理查德•汤姆森(Richard Thomson,爱丁堡大学教授)

“风景艺术”是一个众所周知难以驾驭的主题,而作者的研究显示出他在此领域具有极为全面丰富的修养。

——安德鲁•威尔顿(Andrew Wilton,泰特美术馆高级研究员)

“风景”的制造离不开它被制造时的历史环境,但同时也关乎发现它的个人热情与经验。通常这样的研究不是过度谨慎就是泛泛而谈,但这本书完全不同,它能激发许多思考,是一部极具洞察和智慧的著作。

——约翰•豪斯(John House,科陶德艺术学院)

“牛津艺术史”系列丛书

— 西方当代最前沿、最权威、最受欢迎的艺术史丛书

— 中文版首次引进,中国著名美术史家易英精选主编

— 世界顶尖学者集体智慧的宝库

— 填补国内相关主题读物之空白

— 每册超百幅精美图片

— 引领中国读者迅速深入理解西方经典艺术

美术史十议 豆瓣

9.1 (7 个评分)

作者:

巫鸿

生活·读书·新知三联书店

2016

- 1

“美术史”是一个问题吗?

随着现代社会的形成,美术史作为人文科学的一支新军,也得以在人类最近的历史时期中萌芽并成熟。但是,在著名美术史学者巫鸿的眼光中,这一广受尊重、日显重要的学科本身仍然是一个年轻的问题,其相关讨论还远远没有充分展开。

在《读书》杂志所开的专栏“美术纵横”,巫鸿发表了十篇文章,就美术史何以成为问题、如何拓展其思考的路径、这一问题所置身的波澜壮阔的当代人文场景等等,提纲挈领地阐述了个人的见解。

----------------------------------------

“如果没有自成系统的方法论和操作规则,美术史作为一个‘学科’的意义就很值得怀疑。”

“一个既非进化也非退化的历史。”

— 巫 鸿

随着现代社会的形成,美术史作为人文科学的一支新军,也得以在人类最近的历史时期中萌芽并成熟。但是,在著名美术史学者巫鸿的眼光中,这一广受尊重、日显重要的学科本身仍然是一个年轻的问题,其相关讨论还远远没有充分展开。

在《读书》杂志所开的专栏“美术纵横”,巫鸿发表了十篇文章,就美术史何以成为问题、如何拓展其思考的路径、这一问题所置身的波澜壮阔的当代人文场景等等,提纲挈领地阐述了个人的见解。

----------------------------------------

“如果没有自成系统的方法论和操作规则,美术史作为一个‘学科’的意义就很值得怀疑。”

“一个既非进化也非退化的历史。”

— 巫 鸿

时间的形状 豆瓣

The Shape of Time: Remarks on the History of Things

作者:

[美] 乔治·库布勒(George Kubler)

译者:

郭伟其

商务印书馆

2019

1962年,耶鲁大学的一位名叫乔治·库布勒(George Kubler)的教授写了一本叫做《时间的形状》(The Shape of Time,耶鲁大学出版社)的书,在当时的美术史、人类学和语言学等领域中得到相当大的反响。书中的一个主要提议是对美术史的“形状”进行反思。在他看来,以风格发展为主轴的美术史叙事不过是十八和十九世纪学者们的发明。这种叙事无一例外地把美术形式的发展描述成为“滥觞期—成熟期—衰落期”的三段式系列,其结果是把汇合了不同时段和艺术形式的一部美术史建构成若干这种系列的硬性综合。在库布勒看来,这种以生物的成长、衰老和死亡为比喻的历史叙事是相当幼稚的,只是代表了美术史学科刚开始系统化时的思想水平,到了二十世纪六十年代已极为陈旧。新一代的学者必须抛弃这种简单的“生物模式”(biologicalmodel),以更复杂、严密的历史叙事取而代之。《时间的形状》就是他的这种反思的结果。——巫鸿

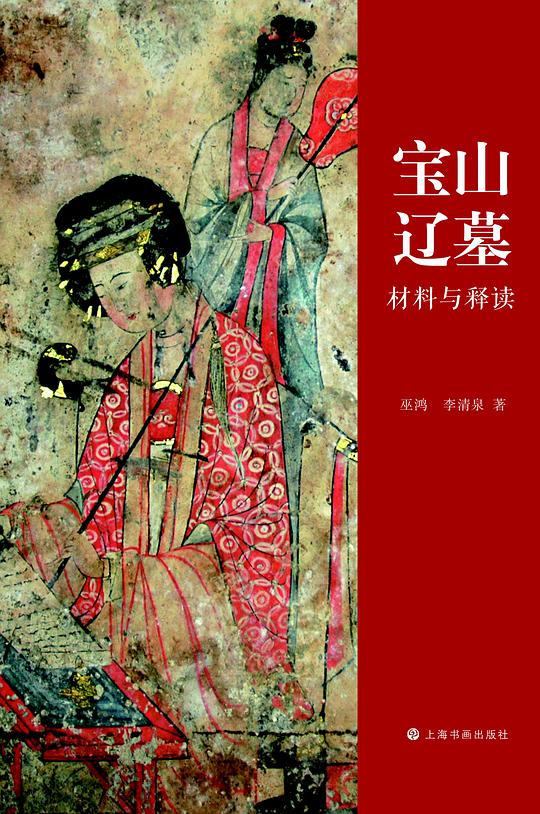

宝山辽墓:材料与释读 豆瓣

作者:

巫鸿

/

李清泉

上海书画出版社

2013

- 6

位于内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗宝山县的宝山辽墓的发现,为古代中国美术史和东亚美术史的研究提供了极其宝贵的材料。本书将宝山辽墓壁画放在墓葬整体中进行审视,讨论的重点包括绘画与建筑的互动和画像程序、绘画的风格与画者的身份,以及壁画与墓葬赞助人的文化背景、当时政治环境及辽代礼仪风俗的联系。宝山辽墓不但改变了以往对辽代初期艺术水平和风格的理解,而且也为我们思考十世纪东亚地区的文化交流和艺术发展提供了极其重要的形象资料。

心印 豆瓣

作者:

方闻

译者:

李维琨

上海书画出版社

2016

- 8

《心印中国书画风格与结构分析研究》既是一部论述精要的中国书画发展史的专著,又是一次关于中国书画研究方法的教学示范。作者方闻先生是美国普林斯顿大学名誉教授,国际著名的美术史家和文化史学家。在《心印中国书画风格与结构分析研究》中,作者采用“视象结构分析”的方法系统研究了中国书画艺术的发展演变过程,并从绘画语汇及风格造型与图绘内容表现的关系入手,重点讨论分析了唐宋雄伟山水的图绘性表现、作为“心画”的北宋书法艺术的形成、元代文人画家自我表现意识的崛起、明代的复古主义的出现以及明末清初对五代宋元传统之“集大成”等。与此同时,他又密切联系与书画家和作品相关的社会背景材料,旁征博引地从当时政治、哲学、文学思潮中寻绎书画风格变化的历史依据。《心印中国书画风格与结构分析研究》供美术史和文化史研究人员、书画创作和书画鉴定人员、美术院校师生学习参考。

“空间”的美术史 豆瓣

8.8 (10 个评分)

作者:

[美] 巫鸿

译者:

钱文逸

世纪文景/上海人民出版社

2018

- 1

我用这三场讲座做了一件我一般不太做的事,就是直接地讨论美术史研究中的概念和方法。我感到,美术史在中国是个有活力、吸引年轻学子的领域,因此希望将这个系列讲座想象成一个短期课程,从方法论的角度总结一下自己的学术研究和面对的问题,在总结和发展以往学术成果的基础上,引导听课者思考问题、寻找新的题目、做新的研究。——巫鸿

--------------------------------------

《“空间”的美术史》是巫鸿教授应OCAT研究中心之邀于2016年6月20—22日在芝加哥大学北京中心进行的系列讲座的整理出版。

美术史对视觉对象的分析长期以来围绕“图像”和“形式”这两个核心概念展开,而“空间”及与之有关的概念不断出现在作者的美术史写作中,开始形成观察、描述和解释美术作品中的一个框架。

本书以“空间”为线索,将作者多年对中国美术史的研究在方法论的高度上进行整合,并从教育者的角度,首次为国内年轻学子开启“讲习班”模式,为学生总结自己以往研究的意图,讲解自身的治学经验。

讲座部分中英文共同呈现,同时收录与中央美术学院郑岩教授、浙江大学沈语冰教授和广州美术学院李清泉教授的三场精彩对谈,带来对“空间”主题的多角度思考。

--------------------------------------

《“空间”的美术史》是巫鸿教授应OCAT研究中心之邀于2016年6月20—22日在芝加哥大学北京中心进行的系列讲座的整理出版。

美术史对视觉对象的分析长期以来围绕“图像”和“形式”这两个核心概念展开,而“空间”及与之有关的概念不断出现在作者的美术史写作中,开始形成观察、描述和解释美术作品中的一个框架。

本书以“空间”为线索,将作者多年对中国美术史的研究在方法论的高度上进行整合,并从教育者的角度,首次为国内年轻学子开启“讲习班”模式,为学生总结自己以往研究的意图,讲解自身的治学经验。

讲座部分中英文共同呈现,同时收录与中央美术学院郑岩教授、浙江大学沈语冰教授和广州美术学院李清泉教授的三场精彩对谈,带来对“空间”主题的多角度思考。

移动的桃花源 豆瓣

作者:

石守谦

生活·读书·新知三联书店

2015

- 10

石守谦教授从2007年开始主持中研院“东亚文化意象之形塑”课题项目,在之后五年左右的时间里,先后撰写了六篇有关东亚山水画交流方面的论文,陆续发表在台湾大学艺术研究所的《美术史研究集刊》和历史语言研究所的学术期刊上,本书即为这六篇专论的结集。由于国内向来对日、韩美术史较少深入了解,更不用说从整体上来考察它们的互动关系,因此石守谦教授在此方面的研究具有学术上的开拓意义。

山水画起源于中国,后逐渐为韩国、日本所接受,在拥有共同理念和传统的基础上,又延展出各具特色的在地文化。比如“净土”、“桃花源”等理想之境,在将理念付诸笔端,加以形象描绘的过程中,都与各国当地文化传统相结合,不断被再创作与辗转流传,生发出各种变种,塑造出既可相通但又面貌各异的文化意象,其间故事,颇值玩味。这种具有高度共享性的传统文化意象,正可以增进现代东亚国家之间的相互沟通与了解,寻求一个更大的东亚文化的视野。

书名“移动的桃花源”——意指10至16世纪山水画在东亚的传播与发展。在这几个世纪当中,山水画发展成为东亚文化世界中有最具代表性的艺术类型。作者以此为切入点,将之视为研究中、日、韩等东亚国家之间文化互动的考察对象。

---------------------------------------------------------------------------------------

从历史的发展来看,“东亚”之作为一个地理区域的概念,固然与欧洲势力试图掌控世界版图有关,但在那之前,中国、日本、韩国所在的这个区域之中,却也确实存在过一些文化共相。这些文化共相在某些有利之情境下,得以形塑出一些清晰可感的“意象”,而为不同地区之人士所共享,甚至在他们之间促生出某种“同体感”。

这种心中可感的形象,即本文所称之“文化意象”,虽然并非全部具体可触,但仍然提供了一种大致的轮廓,足以在各地流动之过程中扮演一种指导性的角色;而此种大致之轮廓却也同时因其并不完全具体,不至于束缚人的反应,因而亦保留了各种在地诠释所需的必要空间。

——石守谦

山水画起源于中国,后逐渐为韩国、日本所接受,在拥有共同理念和传统的基础上,又延展出各具特色的在地文化。比如“净土”、“桃花源”等理想之境,在将理念付诸笔端,加以形象描绘的过程中,都与各国当地文化传统相结合,不断被再创作与辗转流传,生发出各种变种,塑造出既可相通但又面貌各异的文化意象,其间故事,颇值玩味。这种具有高度共享性的传统文化意象,正可以增进现代东亚国家之间的相互沟通与了解,寻求一个更大的东亚文化的视野。

书名“移动的桃花源”——意指10至16世纪山水画在东亚的传播与发展。在这几个世纪当中,山水画发展成为东亚文化世界中有最具代表性的艺术类型。作者以此为切入点,将之视为研究中、日、韩等东亚国家之间文化互动的考察对象。

---------------------------------------------------------------------------------------

从历史的发展来看,“东亚”之作为一个地理区域的概念,固然与欧洲势力试图掌控世界版图有关,但在那之前,中国、日本、韩国所在的这个区域之中,却也确实存在过一些文化共相。这些文化共相在某些有利之情境下,得以形塑出一些清晰可感的“意象”,而为不同地区之人士所共享,甚至在他们之间促生出某种“同体感”。

这种心中可感的形象,即本文所称之“文化意象”,虽然并非全部具体可触,但仍然提供了一种大致的轮廓,足以在各地流动之过程中扮演一种指导性的角色;而此种大致之轮廓却也同时因其并不完全具体,不至于束缚人的反应,因而亦保留了各种在地诠释所需的必要空间。

——石守谦

自我的界限 豆瓣

作者:

[美] 文以诚

译者:

郭伟其

北京大学出版社

2017

- 8

《自我的界限:1600-1900年的中国肖像画》一书的主要研究对象是明清时期的肖像画,通过辅助画作题字、画论和文献等文本资料来探究其功能和重要性来细察隐藏其后的观念革新和文化身份的认同。全书分为四章,以丰富的资料研究了陈洪绶、项圣谟、曾鲸、禹之鼎、罗聘、石涛、金农、任伯年诸大家的肖像画中对于自我形象的建构及其内涵。本书聚焦于多样化的中国肖像画中的一些具体面貌,重点在于17—19世纪末的肖像。在这一时间段中,非正式肖像得到最大程度的关注,这些作品出自业余画家之手—相对于那些绘制祖先像与宫廷肖像的无名职业画师而言,这是他们在现成艺术史中的身份。艺术家的肖像与自画像则是本书进一步的关注点。自始至终,本书关注肖像画的基本观念,并与自我及身份的问题密切相关,这些观念和问题显示于具体图像之中。最后,这一研究还涉及作为事件的肖像:一种艺术家与像主相遇的活跃情境,有时这些反响与效果可见于肖像图像以及相关文本之中,与之媲美的则是当时及后来的观者对肖像的积极探索。

美术史的形状 豆瓣

作者:

范景中(编)

中国美术学院出版社

2003

- 3

上册

序言

瓦萨里 画家、雕塑家和建筑家名人传

贝洛里 现代画家、雕塑家和建筑师传

德皮勒 绘画的基本原理

温克尔曼 古代美术史

歌德 论德意志建筑

布克哈特 历史的沉思

莫雷利 意大利画家

沃尔夫林 意大利的古典凯旋门

维克霍夫 论艺术普遍进化的历史一致性

李格尔 罗马晚期的工艺美术

普列汉诺夫 从社会学观点论18世纪法国戏剧文学和法国绘画

旋洛塞尔 论美术史编纂史中的哥特式

瓦尔堡 费拉拉的斯基法诺亚宫中的意大利艺术和国际星相学

德沃夏克 埃尔·格列柯和手法主义

弗莱 视觉与赋形

附录

戴恩斯 哥特式概念

贡布里希 阿比·瓦尔堡:他的目的和方法

注释

下册

序言

第一章 作品研究与查阅文献

第二章 1 美术书目的历史

2 美术词典的历史

3 美术品目录的类型和简史

4 美术期刊

5 美术史丛书

第三章 图像志书籍的历史

第四章 1 美术史学史书目

2 文艺复兴美术研究书目

3 美术史家及其代表作书目

第五章 瓦尔堡图书馆:古典文化艺术的记忆者

附录 美术文献

瓦尔堡图书馆的历史

美术书籍的艰难诞生

序言

瓦萨里 画家、雕塑家和建筑家名人传

贝洛里 现代画家、雕塑家和建筑师传

德皮勒 绘画的基本原理

温克尔曼 古代美术史

歌德 论德意志建筑

布克哈特 历史的沉思

莫雷利 意大利画家

沃尔夫林 意大利的古典凯旋门

维克霍夫 论艺术普遍进化的历史一致性

李格尔 罗马晚期的工艺美术

普列汉诺夫 从社会学观点论18世纪法国戏剧文学和法国绘画

旋洛塞尔 论美术史编纂史中的哥特式

瓦尔堡 费拉拉的斯基法诺亚宫中的意大利艺术和国际星相学

德沃夏克 埃尔·格列柯和手法主义

弗莱 视觉与赋形

附录

戴恩斯 哥特式概念

贡布里希 阿比·瓦尔堡:他的目的和方法

注释

下册

序言

第一章 作品研究与查阅文献

第二章 1 美术书目的历史

2 美术词典的历史

3 美术品目录的类型和简史

4 美术期刊

5 美术史丛书

第三章 图像志书籍的历史

第四章 1 美术史学史书目

2 文艺复兴美术研究书目

3 美术史家及其代表作书目

第五章 瓦尔堡图书馆:古典文化艺术的记忆者

附录 美术文献

瓦尔堡图书馆的历史

美术书籍的艰难诞生