视觉文化

造型艺术的历史语法 豆瓣

Historische Grammatik der bildenden Künste

作者:

[奥地利]阿洛伊斯·里格尔

译者:

杨轩

译林出版社

2020

- 11

★ 奥地利形式主义美学专家、维也纳艺术史学派代表人里格尔集大成之作

★ 一部由艺术史洞悉世界观发展史的美学巨著

★ 阐明新锐艺术概念,以多元化、开放性思路叩开艺术史大门

-

本书是一部具有开创性的美术史专著。里格尔考察了从古代到现代的艺术史,以独特的视角阐明自己对艺术理论的理解,指出了造型艺术中的核心元素:图像产生的目的、主题以及平面和形态之间的基本关系,这些元素根据地点和时间的不同而变化。

里格尔的观察从艺术史延伸至世界观的发展史,因此,本书不仅为理解艺术提供了新颖的方式,还给斯宾格勒、德勒兹、帕诺夫斯基等哲学家带来了启示。

-

【专家评语】

里格尔作品的睿智、个性与视野,在艺术-历史学研究这一领域,至今还鲜有人能与之比肩。

——本杰明·宾斯托克,柯柏联盟学院教授,《维米尔的家族秘密》作者

-

里格尔对艺术史的影响怎么说都不为过。他提出的“艺术意志”概念,既有理性和科学的解释,又允许人们充分自由地欣赏艺术史和建筑史上的各种现象。每一种艺术都有其独特的艺术价值,里格尔强调了把历史看成高潮期和低潮期的谬误,认为不该对不同文化的优劣妄下断言。即使在今天,“艺术意志”这个概念仍然值得探究,因为它打开了一扇通向多元文化、世俗和开放的艺术史概念的大门,这或许是艺术史上的第一次。

——托马斯·欧门,加州大学伯克利分校

★ 一部由艺术史洞悉世界观发展史的美学巨著

★ 阐明新锐艺术概念,以多元化、开放性思路叩开艺术史大门

-

本书是一部具有开创性的美术史专著。里格尔考察了从古代到现代的艺术史,以独特的视角阐明自己对艺术理论的理解,指出了造型艺术中的核心元素:图像产生的目的、主题以及平面和形态之间的基本关系,这些元素根据地点和时间的不同而变化。

里格尔的观察从艺术史延伸至世界观的发展史,因此,本书不仅为理解艺术提供了新颖的方式,还给斯宾格勒、德勒兹、帕诺夫斯基等哲学家带来了启示。

-

【专家评语】

里格尔作品的睿智、个性与视野,在艺术-历史学研究这一领域,至今还鲜有人能与之比肩。

——本杰明·宾斯托克,柯柏联盟学院教授,《维米尔的家族秘密》作者

-

里格尔对艺术史的影响怎么说都不为过。他提出的“艺术意志”概念,既有理性和科学的解释,又允许人们充分自由地欣赏艺术史和建筑史上的各种现象。每一种艺术都有其独特的艺术价值,里格尔强调了把历史看成高潮期和低潮期的谬误,认为不该对不同文化的优劣妄下断言。即使在今天,“艺术意志”这个概念仍然值得探究,因为它打开了一扇通向多元文化、世俗和开放的艺术史概念的大门,这或许是艺术史上的第一次。

——托马斯·欧门,加州大学伯克利分校

图像理论 豆瓣

Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation

作者:

[美] W. J. T. 米切尔

译者:

兰丽英

拜德雅 | 重庆大学出版社

2021

- 8

-编辑推荐-

★ 美国视觉研究领域最杰出的理论家W. J. T. 米切尔的经典代表作,批判理论、文化研究和视觉艺术领域的必读书目,时隔15年重译出版。

☆ “图像转向”时代的理论宣言,为三个简单的问题提供多种答案:图像是什么?图像和语言有什么关系?为什么这些问题会引起任何实践或理论上的兴趣?

★ 人文社科领域跨学科研究的杰作,在从古至今的媒介和再现模式中打开“形象/文本总问题”。

-内容简介-

什么是形象?它们与语词有什么不同?更确切地说,W. J. T. 米切尔所追问的是,在20世纪后期,在人们普遍认为视觉力量空前强大、文化研究中“图像转向”已经取代了“语言学转向”的时候,图像(及图像理论)在起什么作用?

在本书中,作者探索了图像在关于文化、意识、再现的理论中的作用方式,并将理论自身视为一种图绘的形式。本书的目的不是要生产一种“图像理论”,而是要将理论图绘为再现形成过程中的一种实践活动。借用当代有争议的电影,比如斯派克•李的《为所应为》和奥利弗•斯通的《刺杀肯尼迪》,以及媒体对国家新闻的报道,米切尔考察并说明了视觉形象在唤起或压制公开辩论、集体情感与政治暴力上的塑造性力量。

作为美国视觉研究领域最杰出的理论家之一,本书作者为贯穿文化(从文学到视觉艺术再到大众媒体)的可见性与可读性之间的相互作用提供了丰富的解释。

-媒体/名人推荐-

这是最精彩的作品……米切尔分析和评论的深度及敏锐的洞察力让我感到十分惊讶。可以说,没有其他作者能够如此特别地切入形象与文本之间的缝隙,如此出色地使作品生机勃勃。

——爱德华•萨义德

这本书十足是一个巧克力盒子,装满了成熟的思考……对外行读者来说容易理解,对研究者来说非常迷人,对课堂来说可作为具有代表性的资源。

——《图书馆杂志》

一切逻各斯中心主义的东西都消融在这场令人着迷的讨论中,这场讨论或者也可以被命名为“图像意欲何为?”它们是想与文本和平相处,还是要把文本推开?在这个能从微软公司获取全部艺术画廊作品、字母的多样书写不再是能指的必然选择的时代,米切尔“将威廉•布莱克、维特根斯坦与斯派克•李相联系”这一戏谑而广博的尝试正当其时。

——《村声•文学副刊》编辑精选

★ 美国视觉研究领域最杰出的理论家W. J. T. 米切尔的经典代表作,批判理论、文化研究和视觉艺术领域的必读书目,时隔15年重译出版。

☆ “图像转向”时代的理论宣言,为三个简单的问题提供多种答案:图像是什么?图像和语言有什么关系?为什么这些问题会引起任何实践或理论上的兴趣?

★ 人文社科领域跨学科研究的杰作,在从古至今的媒介和再现模式中打开“形象/文本总问题”。

-内容简介-

什么是形象?它们与语词有什么不同?更确切地说,W. J. T. 米切尔所追问的是,在20世纪后期,在人们普遍认为视觉力量空前强大、文化研究中“图像转向”已经取代了“语言学转向”的时候,图像(及图像理论)在起什么作用?

在本书中,作者探索了图像在关于文化、意识、再现的理论中的作用方式,并将理论自身视为一种图绘的形式。本书的目的不是要生产一种“图像理论”,而是要将理论图绘为再现形成过程中的一种实践活动。借用当代有争议的电影,比如斯派克•李的《为所应为》和奥利弗•斯通的《刺杀肯尼迪》,以及媒体对国家新闻的报道,米切尔考察并说明了视觉形象在唤起或压制公开辩论、集体情感与政治暴力上的塑造性力量。

作为美国视觉研究领域最杰出的理论家之一,本书作者为贯穿文化(从文学到视觉艺术再到大众媒体)的可见性与可读性之间的相互作用提供了丰富的解释。

-媒体/名人推荐-

这是最精彩的作品……米切尔分析和评论的深度及敏锐的洞察力让我感到十分惊讶。可以说,没有其他作者能够如此特别地切入形象与文本之间的缝隙,如此出色地使作品生机勃勃。

——爱德华•萨义德

这本书十足是一个巧克力盒子,装满了成熟的思考……对外行读者来说容易理解,对研究者来说非常迷人,对课堂来说可作为具有代表性的资源。

——《图书馆杂志》

一切逻各斯中心主义的东西都消融在这场令人着迷的讨论中,这场讨论或者也可以被命名为“图像意欲何为?”它们是想与文本和平相处,还是要把文本推开?在这个能从微软公司获取全部艺术画廊作品、字母的多样书写不再是能指的必然选择的时代,米切尔“将威廉•布莱克、维特根斯坦与斯派克•李相联系”这一戏谑而广博的尝试正当其时。

——《村声•文学副刊》编辑精选

视觉文化读本 豆瓣

作者:

周宪主编

南京大学出版社

2013

- 10

在当下知识爆炸的时代,我们所遭遇的问题不是信息匮乏,而是信息过量。看看书店,林林总总的图书扑面而来,买什么书成为一个问题。另一方面,当代文化又带有“速食”特性,尽管常有人带有贬义地使用这个概念,不过我以为“速食”自有道理。人们总是希望在最短的时间里获取更多的有效信息。于是,这几年名之为;“读本”一类的书便流行起来。

所谓读本,说穿了也就是把不同学者有关同一主题的文章集中起来。读本的好处是显而易见的。比如说专著,往往一人独著,多为一家之言,有“独白”特点。较之于专著,读本的好处在于围绕一个或几个专题,遴选各家之言,形成了一个互相交流的对话或“复调”性。夸张地说,读本一册在手,便可通览全局。这在信息爆炸的文化情境中,不失为一种迅速进入学术前沿的捷径。

这个读本系列取名为“IAS励学文丛”,意在彰显一个想法,那就是通过这个读本系列的印行,揭橥当下学术热点问题,反映学术前沿和进展。本丛书是一个开放性的系列。此次先行付梓的只是所策划中的第一系列,今后将陆续推出各个系列.各册主编一定是花了不少气力,从浩瀚如海的文献中,遴选出具体篇章,进而组织翻译,然后校对编排,组成一个完整的结构。做这样的事情,在一个讲求实用主义和个人本位主义的时代,多少有点为他人做嫁衣裳的意味。然则,学术乃天下公器。

所谓读本,说穿了也就是把不同学者有关同一主题的文章集中起来。读本的好处是显而易见的。比如说专著,往往一人独著,多为一家之言,有“独白”特点。较之于专著,读本的好处在于围绕一个或几个专题,遴选各家之言,形成了一个互相交流的对话或“复调”性。夸张地说,读本一册在手,便可通览全局。这在信息爆炸的文化情境中,不失为一种迅速进入学术前沿的捷径。

这个读本系列取名为“IAS励学文丛”,意在彰显一个想法,那就是通过这个读本系列的印行,揭橥当下学术热点问题,反映学术前沿和进展。本丛书是一个开放性的系列。此次先行付梓的只是所策划中的第一系列,今后将陆续推出各个系列.各册主编一定是花了不少气力,从浩瀚如海的文献中,遴选出具体篇章,进而组织翻译,然后校对编排,组成一个完整的结构。做这样的事情,在一个讲求实用主义和个人本位主义的时代,多少有点为他人做嫁衣裳的意味。然则,学术乃天下公器。

图像的领域 豆瓣

作者:

詹姆斯·埃尔金斯

译者:

蒋奇谷

2018

- 4

美国著名艺术史学家、理论家,芝加哥艺术学院教授詹姆斯?埃尔金斯在《图像的领域》中对图像范围和研究方式进行了革命性的推动,他把视野放远到“非艺术”的图像,其中包括科学技术、商业、医学、音乐、考古等领域。埃尔金斯断言,这些图像与任何规范的传统图像如绘画、摄影、雕塑等艺术品一样,具有异常丰富视觉资源和值得研究的潜力,而且与人们对这些图像习惯上的认识相反,它们具有丰富的表现力。埃尔金斯以众多学科的图像作为例子,提出了分析和思考视觉图像的一种全新方式,即依赖与视觉对象内部自身关系的方式。艾尔金斯首先展示通常艺术史学家选择研究图像的现行标准,然后敦促大家应该从相反的,在更为广泛的图像领域以新的视角进行研究。艾尔金斯还分析了这一跨学科领域的哲学基础,简述了图像的整个范围,从书写、书法到数学、几何图形再到抽象绘画。

视觉机器 豆瓣

7.3 (9 个评分)

作者:

[法国] 保罗·维利里奥

译者:

张新木

/

魏舒

南京大学出版社

2014

- 8

《速度与政治》的作者维利里奥努力要定义一种图像的新型逻辑。

确实,在不同的技术旁边,在图像的后勤旁边,还存在一种逻辑和传播的时代,它们标示了近来的历史。

形式逻辑的时代,就是绘画的时代、雕刻和建筑的时代,它与18世纪同时结束。辩证逻辑的时代,就是摄影的时代、电影的时代,或可称之为照片的时代。

反常逻辑的时代,就是随着视频通信、全息摄影和计算机制图的发明而一道开启的时代。似乎到了20世纪之末,现代性的终结本身就由公共再现的逻辑终结来标示。然而如果说我们足够了解传统绘画再现的形式逻辑的现实,并且在低等程度上了解主宰光学电影再现的辩证逻辑的现状,那我们只能很困难地理解这种反常逻辑的潜在能力,即视频通信、全息摄影或合成图像的潜能。这正是保罗·维利里奥这部《视觉机器》如今要回答的问题,他试图澄清再现手法演变的意义。在这种再现中,城邦的“公共空间”突然让步于“公共图像”,即实时在场的反常图像,而这一实时在场将替补主体与客体的真实空间。

编辑推荐

《视觉机器》为法国著名哲学家保罗·维利里奥(Paul Virilio)关于新技术与图像新型逻辑的重要文集,共收入五篇文献:《地形失忆症》《不及一幅图像》《公共图像》《天真的摄像机》《视觉机器》。在这些文章中,作者梳理了再现手法的演变,它由绘画、雕塑和建筑时代的形式逻辑,到摄影和电影时代的辩证逻辑,进而发展到当今时代的反常逻辑。在今天这个由视频通信、全息摄影和计算机制图而开启的时代中,城邦中的“公共空间”突然让位于“公共图像”,即实时在场的反常图像,而这个真实时间将替补主体与客体之间的真实空间。作者试图回答这些问题,并澄清其意义。

确实,在不同的技术旁边,在图像的后勤旁边,还存在一种逻辑和传播的时代,它们标示了近来的历史。

形式逻辑的时代,就是绘画的时代、雕刻和建筑的时代,它与18世纪同时结束。辩证逻辑的时代,就是摄影的时代、电影的时代,或可称之为照片的时代。

反常逻辑的时代,就是随着视频通信、全息摄影和计算机制图的发明而一道开启的时代。似乎到了20世纪之末,现代性的终结本身就由公共再现的逻辑终结来标示。然而如果说我们足够了解传统绘画再现的形式逻辑的现实,并且在低等程度上了解主宰光学电影再现的辩证逻辑的现状,那我们只能很困难地理解这种反常逻辑的潜在能力,即视频通信、全息摄影或合成图像的潜能。这正是保罗·维利里奥这部《视觉机器》如今要回答的问题,他试图澄清再现手法演变的意义。在这种再现中,城邦的“公共空间”突然让步于“公共图像”,即实时在场的反常图像,而这一实时在场将替补主体与客体的真实空间。

编辑推荐

《视觉机器》为法国著名哲学家保罗·维利里奥(Paul Virilio)关于新技术与图像新型逻辑的重要文集,共收入五篇文献:《地形失忆症》《不及一幅图像》《公共图像》《天真的摄像机》《视觉机器》。在这些文章中,作者梳理了再现手法的演变,它由绘画、雕塑和建筑时代的形式逻辑,到摄影和电影时代的辩证逻辑,进而发展到当今时代的反常逻辑。在今天这个由视频通信、全息摄影和计算机制图而开启的时代中,城邦中的“公共空间”突然让位于“公共图像”,即实时在场的反常图像,而这个真实时间将替补主体与客体之间的真实空间。作者试图回答这些问题,并澄清其意义。

视阈与绘画 豆瓣

Vision and Painting: The Logic of the Gaze

作者:

[英]诺曼·布列逊

译者:

谷李

拜德雅 | 重庆大学出版社

2019

- 9

-编辑推荐-

★1970年代艺术史酝酿新的变革之际,布列逊创作了“新艺术史三部曲”,本书正是其中的第二部,它于1983年问世后,对学术界产生了深远的影响。

★通过这三部惊世之作,布列逊史无前例地将“法国理论”引入艺术史研究,为艺术史研究注入了新的活力。

★在本书中,布列逊大胆地批判了贡布里希的“感知论”,也就是“一个对绘画符号的物质本质予以认可,但尚未深入理论化的过渡性美学”。

★借助《七柏图》、《溪山兰若图》、《酒神与阿里阿德涅》、《画室中的艺术家》等中外名画,布列逊再次强调绘画的社会维度,避免符号学研究的形式主义,从而走向一个“真正历史的”艺术史学科。

-内容简介-

本书涉及视觉研究和艺术史研究中的一系列重要的议题,布列逊一方面立足于艺术史的传统问题,另一方面大量借用法国新理论对问题进行重新的梳理和反思,对被视为经典或者被认为自然而然的习见给予批判性的考察,对观者与绘画的关系做了重新审视。

★1970年代艺术史酝酿新的变革之际,布列逊创作了“新艺术史三部曲”,本书正是其中的第二部,它于1983年问世后,对学术界产生了深远的影响。

★通过这三部惊世之作,布列逊史无前例地将“法国理论”引入艺术史研究,为艺术史研究注入了新的活力。

★在本书中,布列逊大胆地批判了贡布里希的“感知论”,也就是“一个对绘画符号的物质本质予以认可,但尚未深入理论化的过渡性美学”。

★借助《七柏图》、《溪山兰若图》、《酒神与阿里阿德涅》、《画室中的艺术家》等中外名画,布列逊再次强调绘画的社会维度,避免符号学研究的形式主义,从而走向一个“真正历史的”艺术史学科。

-内容简介-

本书涉及视觉研究和艺术史研究中的一系列重要的议题,布列逊一方面立足于艺术史的传统问题,另一方面大量借用法国新理论对问题进行重新的梳理和反思,对被视为经典或者被认为自然而然的习见给予批判性的考察,对观者与绘画的关系做了重新审视。

视觉文化面面观 豆瓣

Visual Culture:The Study of the Visual after the Cultural Turn

作者:

[加] 玛格丽特·迪科维茨卡娅

译者:

李芳

/

肖伟胜

拜德雅 | 重庆大学出版社

2019

- 8

-编辑推荐-

★什么是视觉研究?

★它的研究对象是什么?

★对于艺术史家来说,视觉文化存在着哪些关联?

★艺术史家如今对视觉研究该采取怎样的态度?

★艺术史研究同视觉与文化研究之间有什么关系?

★视觉文化需要运用明显不同于艺术史与文化研究的阐释方法吗?

在本书中,作者通过对马丁•杰伊、尼古拉斯•米尔佐夫、W. J. T. 米歇尔等众多学者的访谈,为我们梳理了视觉文化研究的谱系与对象,勾勒出这一新领域跨学科、跨媒介的驳杂面貌。

-内容简介-

近年来,视觉文化已经日渐成为一个重要的跨学科研究领域。视觉文化认为图像在表征世界中的意义上占据中心地位。它不认为所谓的“高级”文化的地位更高。但是,尽管目前视觉文化研究和项目的数量激增,但该领域本身似乎没有就其范围、目标、定义和方法达成共识。在本书中,迪科维茨卡娅概述了这一新的研究领域,以便调和不同的理论立场,并了解其进一步研究的潜力。她的目的是说明视觉文化如何避免她所谓的威胁它的斯库拉(Scylla)和卡律布狄斯(Charybids):前者指的是因为它偏离了传统的艺术史层面,所以缺乏特定研究对象;后者指的是因为它似乎包含了与文化和视觉有关的一切,所以将这一领域扩展到不相干的田地。

迪科维茨卡娅对视觉文化进行了考古学的追踪,研究了艺术史的“文化转向”和视觉研究的兴起。基于问卷调查、口述史以及对这一领域主要学者的访谈,她首先讨论了这一领域的发展历程、理论框架及研究方法,然后研究了视觉文化的四个项目课程,它们分别位于罗切斯特大学、芝加哥大学、加州大学尔湾分校、纽约大学石溪分校。通过对这些项目的理论和实践的分析,迪科维茨卡娅描绘了视觉文化项目在21世纪的未来。

★什么是视觉研究?

★它的研究对象是什么?

★对于艺术史家来说,视觉文化存在着哪些关联?

★艺术史家如今对视觉研究该采取怎样的态度?

★艺术史研究同视觉与文化研究之间有什么关系?

★视觉文化需要运用明显不同于艺术史与文化研究的阐释方法吗?

在本书中,作者通过对马丁•杰伊、尼古拉斯•米尔佐夫、W. J. T. 米歇尔等众多学者的访谈,为我们梳理了视觉文化研究的谱系与对象,勾勒出这一新领域跨学科、跨媒介的驳杂面貌。

-内容简介-

近年来,视觉文化已经日渐成为一个重要的跨学科研究领域。视觉文化认为图像在表征世界中的意义上占据中心地位。它不认为所谓的“高级”文化的地位更高。但是,尽管目前视觉文化研究和项目的数量激增,但该领域本身似乎没有就其范围、目标、定义和方法达成共识。在本书中,迪科维茨卡娅概述了这一新的研究领域,以便调和不同的理论立场,并了解其进一步研究的潜力。她的目的是说明视觉文化如何避免她所谓的威胁它的斯库拉(Scylla)和卡律布狄斯(Charybids):前者指的是因为它偏离了传统的艺术史层面,所以缺乏特定研究对象;后者指的是因为它似乎包含了与文化和视觉有关的一切,所以将这一领域扩展到不相干的田地。

迪科维茨卡娅对视觉文化进行了考古学的追踪,研究了艺术史的“文化转向”和视觉研究的兴起。基于问卷调查、口述史以及对这一领域主要学者的访谈,她首先讨论了这一领域的发展历程、理论框架及研究方法,然后研究了视觉文化的四个项目课程,它们分别位于罗切斯特大学、芝加哥大学、加州大学尔湾分校、纽约大学石溪分校。通过对这些项目的理论和实践的分析,迪科维茨卡娅描绘了视觉文化项目在21世纪的未来。

图像证史 豆瓣

Eyewitnessing: The Uses of Images As Historical Evidence

作者:

[英] 彼得·伯克

译者:

杨豫

北京大学出版社

2018

- 10

图像是历史的遗留,同事也记录着历史,是解读历史的重要证据。从图像中,我们不仅能看到过去的影像,更能通过对这些影像的解读探索它们背后潜藏着的信息。政治的、经济的、军事的、文化的……“一幅画所说的话何止千言万语”。面对数量难以穷尽的图像。历史学家也就面对着惊人的宝藏,但宝藏下面,也隐藏着难以觉察的陷阱。彼得?伯克以其杰出新文化史家的广阔视野,对包括工艺品、画像、雕塑、电影、电视、平面广告等的多种视觉材料进行了分析,关注的重点并非这些图像本身,而是如何利用它解读历史,以及在此过程中存在的机遇与危险。

理解一张照片 豆瓣

Understanding a Photograph

8.8 (13 个评分)

作者:

[英国] 约翰·伯格

译者:

任悦

理想国丨中国美术学院出版社

2018

- 3

约翰·伯格被誉为20世纪摄影领域最有原创性的评论家之一。他的文章,如同瓦尔特·本雅明的《摄影小史》、珊·桑塔格的《论摄影》和罗兰·巴特的《明室》一样,启发了一代又一代爱好摄影的普通读者、摄影师和像他一样“写摄影”的人。

《理解一张照片:约翰·伯格论摄影》是伯格过去五十年“写摄影”的文章精华,由英国国宝级作家杰夫·戴尔悉心编选。本书以时间为序,不仅全面收录了伯格最有影响力的摄影名篇,如《摄影的使用》《外观》《故事》等,也将此前未见收录的、他为展览或图册撰写的评论纳入其中,其中涉及的人物极其广泛,从摄影大师奥古斯特·桑德、亨利·卡蒂埃-布列松、尤金·史密斯,到至今仍在活跃的摄影师伊特卡·汉泽洛娃、阿拉姆·谢卜利。很大程度上,这24篇文章代表了约翰·伯格有关摄影之写作的最高水准。

《理解一张照片:约翰·伯格论摄影》是伯格过去五十年“写摄影”的文章精华,由英国国宝级作家杰夫·戴尔悉心编选。本书以时间为序,不仅全面收录了伯格最有影响力的摄影名篇,如《摄影的使用》《外观》《故事》等,也将此前未见收录的、他为展览或图册撰写的评论纳入其中,其中涉及的人物极其广泛,从摄影大师奥古斯特·桑德、亨利·卡蒂埃-布列松、尤金·史密斯,到至今仍在活跃的摄影师伊特卡·汉泽洛娃、阿拉姆·谢卜利。很大程度上,这24篇文章代表了约翰·伯格有关摄影之写作的最高水准。

观看的方法:如何解读视觉材料 豆瓣

Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials 3e

作者:

[英] 吉莉恩·罗斯

译者:

肖伟胜

拜德雅丨重庆大学出版社

2017

- 5

-编辑推荐-

•本书是近二十年来,视觉研究方法领域的权威著作。就它企图对研究视觉材料的各式各样的方法进行全面而系统的讨论和评价而言,本书依然独一无二。

•本书第3版,增加了对受众研究、民族志、照片文档、照片引谈、摄影小品,以及视觉伦理研究等视觉方法的讨论,展示了视觉研究及其方法的不断发展的本质。

•书中穿插的大量关于数字媒体的内容,亦是新版的一大亮点。

-内容简介-

本书坚定地专注于研究方法而不是媒体。书中的主体章节,每一章都会讨论一种可用于诠释视觉材料的方法,而每一章要用何种视觉材料来探究这种方法,则取决于它是否最能体现这种方法的步骤、长处和不足。本书要做的就是深度探讨每一种方法。

第1章是对用来理解视觉文化各种不同理论方法的概览,同时也探究了一些关于无处不在的数字影像所造成的差异问题。

在第2章中,作者精心制作了一个指导读者使用她提出的“批判性视觉方法论”的实用性框架。

第3章详细解释了本书的结构,这将有助于读者从随后讨论方法的章节中有所斩获。

从第4章到第10章均专注于处理既有影像的方法,如内容分析、符号学、精神分析和话语分析等。

第11章比前一版更为细致地专注于另外一些研究视觉影像的方法,这些方法旨在处理为解答研究的问题而制作的视觉影像。

视觉伦理学是第3版中全新的一章。研究活动中的伦理学关乎研究者的行为。它关注他们研究中自身的诚实和坚定性,以及他们正在与什么材料,或跟谁一起展开研究如此这般的关系问题。

•本书是近二十年来,视觉研究方法领域的权威著作。就它企图对研究视觉材料的各式各样的方法进行全面而系统的讨论和评价而言,本书依然独一无二。

•本书第3版,增加了对受众研究、民族志、照片文档、照片引谈、摄影小品,以及视觉伦理研究等视觉方法的讨论,展示了视觉研究及其方法的不断发展的本质。

•书中穿插的大量关于数字媒体的内容,亦是新版的一大亮点。

-内容简介-

本书坚定地专注于研究方法而不是媒体。书中的主体章节,每一章都会讨论一种可用于诠释视觉材料的方法,而每一章要用何种视觉材料来探究这种方法,则取决于它是否最能体现这种方法的步骤、长处和不足。本书要做的就是深度探讨每一种方法。

第1章是对用来理解视觉文化各种不同理论方法的概览,同时也探究了一些关于无处不在的数字影像所造成的差异问题。

在第2章中,作者精心制作了一个指导读者使用她提出的“批判性视觉方法论”的实用性框架。

第3章详细解释了本书的结构,这将有助于读者从随后讨论方法的章节中有所斩获。

从第4章到第10章均专注于处理既有影像的方法,如内容分析、符号学、精神分析和话语分析等。

第11章比前一版更为细致地专注于另外一些研究视觉影像的方法,这些方法旨在处理为解答研究的问题而制作的视觉影像。

视觉伦理学是第3版中全新的一章。研究活动中的伦理学关乎研究者的行为。它关注他们研究中自身的诚实和坚定性,以及他们正在与什么材料,或跟谁一起展开研究如此这般的关系问题。

观察者的技术 豆瓣

Techniques of the Observer

8.8 (8 个评分)

作者:

[美] 乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)

译者:

蔡佩君

华东师范大学出版社

2017

- 5

人类文明正步入一个虚拟现实的时代!观看技术的新变化意味着什么?我们究竟该如何应对这一全新的视觉世界?

《观察者的技术》无疑是关于该话题极具启发性的作品之一。

乔纳森•克拉里向我们展示出,在19世纪早期,人类同样经历了一场影响深远的视觉革命:从“暗箱”到“立体视镜”。由此,人类之眼成了“现代之眼”。然而,观察技术的转变并不是单纯在技术层面上的革新,其背后还纠缠着对人类身体的崭新理解、社会关系和权力关系的变迁、商品经济的勃兴以及哲学思考的演变等诸多错综复杂的因素。总之,被科技史进步叙事所遮掩的裂痕,就此揭开……

《观察者的技术》无疑是关于该话题极具启发性的作品之一。

乔纳森•克拉里向我们展示出,在19世纪早期,人类同样经历了一场影响深远的视觉革命:从“暗箱”到“立体视镜”。由此,人类之眼成了“现代之眼”。然而,观察技术的转变并不是单纯在技术层面上的革新,其背后还纠缠着对人类身体的崭新理解、社会关系和权力关系的变迁、商品经济的勃兴以及哲学思考的演变等诸多错综复杂的因素。总之,被科技史进步叙事所遮掩的裂痕,就此揭开……

身体图景 豆瓣

Bodyscape: Art. Modernity and the Ideal Figure

作者:

[美]尼古拉斯·米尔佐夫(Nicholas Mirzoeff)

译者:

萧易

拜德雅丨重庆大学出版社

2018

- 6

- 编辑推荐 -

★你的身体不是它自己。而且,我的也不是。它正处在医药、运动、营养、减脂、卡路里计算这些后现代控制论力量的围攻之下。

★一旦身体发生变化,一切都会随之转型。身体既是抵抗后现代主义种种全球性趋势的最后据点,也是首先受到它们影响的前哨。

★从大卫的油画到“越战”纪念碑,对国族、性态和技术的思考如何反映在对身体和政治身体的再现之中?从安格尔到毕加索和麦当娜,理想形体何以实现?从比属刚果的纪实摄影到让-米歇尔·巴斯奎特的涂鸦,种族化实践的影响,以及由此产生的抵制,如何得到深刻体现?

★在这复杂多变的身体图景之中,我们是谁?我们的身体如何被塑造?认知你自己,从认知你的身体图景开始。

★艺术中并不存在视觉的中立性,如果存在,那么艺术就不再能够给予我们任何东西。现代的旁观者应当让位于后现代的见证者。欢迎来到身体图景的见证席。

- 内容简介 -

西方艺术长期追求对完美身体的视觉化。如今,碎片组构而成的或单一模型衍生的理想化白人异性恋身体已陷入危机。但取而代之的又是怎样的身体呢?我们困惑于从革命时期法国到当代纽约的各种身体图像。而在本书中,尼古拉斯•米尔佐夫对这样的困惑进行了追本溯源的探究。他讨论到,身体再现总是受政治和文化认同危机的形塑,远非成为一成不变的圣像那么简单。

本书所涉艺术家众多,包括达·芬奇、普桑和马奈这样的绘画大师,也包括朱丽亚•玛格丽特·卡梅隆和保罗·斯特兰德这样的摄影家,还有辛迪·舍曼、奇奇·史密斯和南希·斯佩罗这样的当代艺术家。米尔佐夫这一极具启发性的研究展现了他们作品中身体的核心地位。

从大卫的油画到“越战”纪念碑,米尔佐夫探讨了对种族、国族、性别、性态和技术的思考如何反映在对身体和政治身体的再现之中。进一步,从安格尔到毕加索和麦当娜,米尔佐夫考量了圣母的理想形体。加诸他者身体的种族视觉烙印,使理想的西方身体成为可能。从比属刚果的纪实摄影到让-米歇尔·巴斯奎特的艺术创作,这种种族化实践的影响,以及由此产生的抵制,得到了深刻体现。

★你的身体不是它自己。而且,我的也不是。它正处在医药、运动、营养、减脂、卡路里计算这些后现代控制论力量的围攻之下。

★一旦身体发生变化,一切都会随之转型。身体既是抵抗后现代主义种种全球性趋势的最后据点,也是首先受到它们影响的前哨。

★从大卫的油画到“越战”纪念碑,对国族、性态和技术的思考如何反映在对身体和政治身体的再现之中?从安格尔到毕加索和麦当娜,理想形体何以实现?从比属刚果的纪实摄影到让-米歇尔·巴斯奎特的涂鸦,种族化实践的影响,以及由此产生的抵制,如何得到深刻体现?

★在这复杂多变的身体图景之中,我们是谁?我们的身体如何被塑造?认知你自己,从认知你的身体图景开始。

★艺术中并不存在视觉的中立性,如果存在,那么艺术就不再能够给予我们任何东西。现代的旁观者应当让位于后现代的见证者。欢迎来到身体图景的见证席。

- 内容简介 -

西方艺术长期追求对完美身体的视觉化。如今,碎片组构而成的或单一模型衍生的理想化白人异性恋身体已陷入危机。但取而代之的又是怎样的身体呢?我们困惑于从革命时期法国到当代纽约的各种身体图像。而在本书中,尼古拉斯•米尔佐夫对这样的困惑进行了追本溯源的探究。他讨论到,身体再现总是受政治和文化认同危机的形塑,远非成为一成不变的圣像那么简单。

本书所涉艺术家众多,包括达·芬奇、普桑和马奈这样的绘画大师,也包括朱丽亚•玛格丽特·卡梅隆和保罗·斯特兰德这样的摄影家,还有辛迪·舍曼、奇奇·史密斯和南希·斯佩罗这样的当代艺术家。米尔佐夫这一极具启发性的研究展现了他们作品中身体的核心地位。

从大卫的油画到“越战”纪念碑,米尔佐夫探讨了对种族、国族、性别、性态和技术的思考如何反映在对身体和政治身体的再现之中。进一步,从安格尔到毕加索和麦当娜,米尔佐夫考量了圣母的理想形体。加诸他者身体的种族视觉烙印,使理想的西方身体成为可能。从比属刚果的纪实摄影到让-米歇尔·巴斯奎特的艺术创作,这种种族化实践的影响,以及由此产生的抵制,得到了深刻体现。

观看之道 豆瓣

7.8 (58 个评分)

作者:

[英]约翰·伯格

译者:

戴行钺

广西师范大学出版社

2015

- 7

编辑推荐

1.艺术入门经典,改变西方几代人的观看方式。1972年,由约翰•伯格主导的电视系列片《观看之道》在英国BBC播出,这个节目改变了西方一整个时代的观看方式,本书即是与之相配套的同名图文书。《观看之道》所普及的观念,是普通读者了解和观看西方艺术的重要手段,本书既是艺术欣赏入门经典,同时,它论及机械复制时代的艺术品、女性作为被观看对象、油画传统、广告与资本主义等部分的内容,亦是相关领域研究者的必读文本。

2.收录艺术史经典名作两百余幅,当代最伟大的艺术评论家权威解读。约翰•伯格是英国艺术史家、小说家、公共知识分子、画家,从1952年起,就开始为New Statesman撰稿,并迅速成为英国当代最有影响力的艺术批评家,本书精选艺术经典名作两百余幅,由约翰•伯格权威解读,精装再版,值得收藏。

内容简介

观看先于言语。观看确立了我们在周围世界的地位。他人的视线与我们的相结合,使我们确信自己置身于这可观看的世界之中。而当图像终于取代文字,充斥于视线所及的一切空间,我们又该如何观看而不致再度迷失?

本书论及机械复制时代的艺术品、女性作为被观看对象、油画传统、广告与资本主义等方面,配以两百余幅经典图像,与BBC同名纪录片一起,改变了西方一整个世代的观看方式,也必将适用于如今大大小小的手机屏幕和街边广告牌。从对视觉文化的深入探索和普及的角度而言,本书亦可与贡布里希爵士最杰出的著作互为补充。

名人推荐

我尊崇并热爱约翰•伯格的作品。他为世间真正重要之事写作,而非随性所至。在当代英语作家中,我奉他为翘楚;自劳伦斯以来,再无人像伯格这般关注感觉世界,并赋之以良心的紧迫性。他是一位杰出的艺术家与思想者。论诗意,他或许稍逊劳伦斯;但他更机敏、更关注公共价值,风度气节亦胜一筹。他是一位杰出的艺术家与思想者。

——苏珊•桑塔格

他不倦的窥探并非仅仅指向摄影与绘画,而是“观看”的诡谲。在我们可能涉及的有关观看的文献中,很难找到如此引人入胜的文字,这些文字有效化解了古典绘画被专业史论设置的高贵藩篱,也使照片摆脱过多的影像理论,还原为亲切的视觉读物。阅读伯格,会随时触动读者内心极为相似的诧异与经验,并使我们的同情心提升为良知。

——陈丹青

撇开意识形态立场不谈,伯格目前在几个领域里都是不可不读的大家。例如艺术理论和艺术史,你能不看《观看之道》和《毕加索的成败》吗?假如你研究摄影,你能不读他的《另一种讲述的方式》吗?假如你喜欢当代英语文学,你一定会在主要的书评刊物读到其他人评介他的新小说。更妙的是,他随便写一篇谈动物的文章,也被人认为是新兴的文化研究领域“动物研究”的奠基文献之一。综合起来看,他就和苏珊•桑塔格一样,是那种最有原创力也最有影响力的公共知识分子;虽然不在学院,也不按学院的格式写作,却创造出了很多名牌大学教授一辈子也弄不出来的观念。而且他还要写得那么美,拥有那么多读者。反过来说,今天我们中国也很流行讲“公共知识分子”,但很惭愧,我们似乎还没有人及得上伯格这一流,还没有谁会有这样的知识上的创造力。

——梁文道

1.艺术入门经典,改变西方几代人的观看方式。1972年,由约翰•伯格主导的电视系列片《观看之道》在英国BBC播出,这个节目改变了西方一整个时代的观看方式,本书即是与之相配套的同名图文书。《观看之道》所普及的观念,是普通读者了解和观看西方艺术的重要手段,本书既是艺术欣赏入门经典,同时,它论及机械复制时代的艺术品、女性作为被观看对象、油画传统、广告与资本主义等部分的内容,亦是相关领域研究者的必读文本。

2.收录艺术史经典名作两百余幅,当代最伟大的艺术评论家权威解读。约翰•伯格是英国艺术史家、小说家、公共知识分子、画家,从1952年起,就开始为New Statesman撰稿,并迅速成为英国当代最有影响力的艺术批评家,本书精选艺术经典名作两百余幅,由约翰•伯格权威解读,精装再版,值得收藏。

内容简介

观看先于言语。观看确立了我们在周围世界的地位。他人的视线与我们的相结合,使我们确信自己置身于这可观看的世界之中。而当图像终于取代文字,充斥于视线所及的一切空间,我们又该如何观看而不致再度迷失?

本书论及机械复制时代的艺术品、女性作为被观看对象、油画传统、广告与资本主义等方面,配以两百余幅经典图像,与BBC同名纪录片一起,改变了西方一整个世代的观看方式,也必将适用于如今大大小小的手机屏幕和街边广告牌。从对视觉文化的深入探索和普及的角度而言,本书亦可与贡布里希爵士最杰出的著作互为补充。

名人推荐

我尊崇并热爱约翰•伯格的作品。他为世间真正重要之事写作,而非随性所至。在当代英语作家中,我奉他为翘楚;自劳伦斯以来,再无人像伯格这般关注感觉世界,并赋之以良心的紧迫性。他是一位杰出的艺术家与思想者。论诗意,他或许稍逊劳伦斯;但他更机敏、更关注公共价值,风度气节亦胜一筹。他是一位杰出的艺术家与思想者。

——苏珊•桑塔格

他不倦的窥探并非仅仅指向摄影与绘画,而是“观看”的诡谲。在我们可能涉及的有关观看的文献中,很难找到如此引人入胜的文字,这些文字有效化解了古典绘画被专业史论设置的高贵藩篱,也使照片摆脱过多的影像理论,还原为亲切的视觉读物。阅读伯格,会随时触动读者内心极为相似的诧异与经验,并使我们的同情心提升为良知。

——陈丹青

撇开意识形态立场不谈,伯格目前在几个领域里都是不可不读的大家。例如艺术理论和艺术史,你能不看《观看之道》和《毕加索的成败》吗?假如你研究摄影,你能不读他的《另一种讲述的方式》吗?假如你喜欢当代英语文学,你一定会在主要的书评刊物读到其他人评介他的新小说。更妙的是,他随便写一篇谈动物的文章,也被人认为是新兴的文化研究领域“动物研究”的奠基文献之一。综合起来看,他就和苏珊•桑塔格一样,是那种最有原创力也最有影响力的公共知识分子;虽然不在学院,也不按学院的格式写作,却创造出了很多名牌大学教授一辈子也弄不出来的观念。而且他还要写得那么美,拥有那么多读者。反过来说,今天我们中国也很流行讲“公共知识分子”,但很惭愧,我们似乎还没有人及得上伯格这一流,还没有谁会有这样的知识上的创造力。

——梁文道

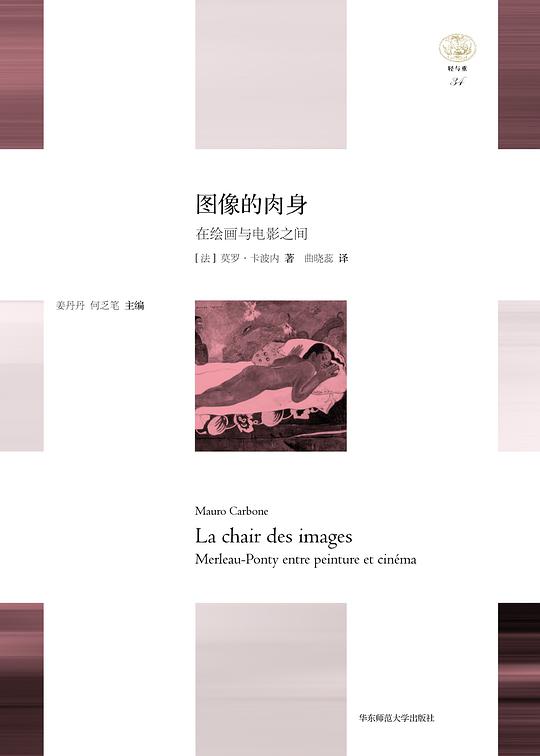

图像的肉身 豆瓣

La chair des images. Merleau-Ponty entre peinture et cinéma

作者:

[法] 莫罗•卡波内(Mauro Carbone)

译者:

曲晓蕊

华东师范大学出版社

2016

- 6

编辑推荐:

《图像的肉身》从“可见性”的角度对肉身的解读,不仅是对概念本身的梳理与明析,更是对梅洛-庞蒂感性哲学的进一步深化,尤其通过对新的观看方式的描述、以独到的艺术视角对图像在当代文化中特殊地位的分析,一步步呈现出由艺术到政治、渗透于生存经验之中的肉身哲学亦即对存在之境的敏锐体悟。本书从现象学的视角对于图像文化的反省非常独特,深刻又轻盈。

内容简介:

在梅洛-庞蒂后期哲学中有许多诗意而富于洞见的哲学表达,极好地阐明了当代图像与人的关系。

本书中的思考邀请我们踏上一条非常规哲学(a-philosophie)的道路,在生活的体验与反思中寻找人与世界、人与人之间“亲密的共存”。这是哲学有待完成的任务、是思想本身的任务,它引导着我们不断从当前体验世界的方式出发,对其做出新的理解和阐释。它是梅洛-庞蒂哲学为我们留下的疑问和挑战,也是这一有待完成的思想给予我们最大的财富。

《图像的肉身》从“可见性”的角度对肉身的解读,不仅是对概念本身的梳理与明析,更是对梅洛-庞蒂感性哲学的进一步深化,尤其通过对新的观看方式的描述、以独到的艺术视角对图像在当代文化中特殊地位的分析,一步步呈现出由艺术到政治、渗透于生存经验之中的肉身哲学亦即对存在之境的敏锐体悟。本书从现象学的视角对于图像文化的反省非常独特,深刻又轻盈。

内容简介:

在梅洛-庞蒂后期哲学中有许多诗意而富于洞见的哲学表达,极好地阐明了当代图像与人的关系。

本书中的思考邀请我们踏上一条非常规哲学(a-philosophie)的道路,在生活的体验与反思中寻找人与世界、人与人之间“亲密的共存”。这是哲学有待完成的任务、是思想本身的任务,它引导着我们不断从当前体验世界的方式出发,对其做出新的理解和阐释。它是梅洛-庞蒂哲学为我们留下的疑问和挑战,也是这一有待完成的思想给予我们最大的财富。