诗歌

诗歌手册 豆瓣

A Poetry Handbook:A Prose Guide to Understanding And Writing Poetry

7.9 (27 个评分)

作者:

[美]玛丽·奥利弗(Mary Oliver)

译者:

倪志娟

北京联合出版公司

2020

- 9

玛丽·奥利弗以一名教师的热情、一位诗人六十年写作践行而来的智慧和极好的常识,从声音、意象、诗行、节奏等等方面,深入浅出地讲述了一首诗是如何写出来的。她讲过去的诗,讲抑扬格,讲十四行诗,也讲现代诗——弗罗斯特、伊丽莎白·毕晓普等杰出诗人的诗歌。她告诉我们如何读诗、写诗,为什么读诗、写诗,并用微距为我们分析一首诗为什么了不起,以及作为一个诗人如何锤炼技艺,如何建立写作的纪律。本书有高屋建瓴的理论,同时又深入到具体的案例分析,集萃了英语诗歌中脍炙人口的名作,逐一细读。对当下汉语诗歌的阅读写作有很大的教益。

汉魏六朝诗简说 豆瓣

作者:

王运熙

北京出版社

2019

- 4

编辑推荐

难得的中国古诗发展史入门读物,讲述唐诗之前的中国古诗

名家推荐

以往治中国文学批评史的学者,习惯从古代作家们明显的论诗论文的主张中取材,向历代诗话、词话、文话或题跋、书简、杂录等典籍中搜讨资料,王先生却注意与作家们的创作实绩相融汇、相比勘,这在方法论上是有开创性的。——王水照

王运熙先生一辈子教书育人,视学术研究为生命。他的文章,读起来很平和,不作惊人之语,无剑拔弩张之势,但却新见迭出,富于独创性。先生的汉魏六朝诗研究,与他其他方面的研究一样,都是为发现问题、解决问题而作,都体现了鲜明的学术风格;坚持实事求是,务实而严谨,平易而富于创新。——复旦大学中文系教授 杨明

内容简介

本书选编王运熙先生《汉魏六朝诗简论》《论吴声与西曲》《汉魏两晋南北朝乐府官署沿革考略》等论述性文章十三篇,赏析文章十篇,基本涵盖了王运熙先生汉魏六朝诗研究的主要内容。

难得的中国古诗发展史入门读物,讲述唐诗之前的中国古诗

名家推荐

以往治中国文学批评史的学者,习惯从古代作家们明显的论诗论文的主张中取材,向历代诗话、词话、文话或题跋、书简、杂录等典籍中搜讨资料,王先生却注意与作家们的创作实绩相融汇、相比勘,这在方法论上是有开创性的。——王水照

王运熙先生一辈子教书育人,视学术研究为生命。他的文章,读起来很平和,不作惊人之语,无剑拔弩张之势,但却新见迭出,富于独创性。先生的汉魏六朝诗研究,与他其他方面的研究一样,都是为发现问题、解决问题而作,都体现了鲜明的学术风格;坚持实事求是,务实而严谨,平易而富于创新。——复旦大学中文系教授 杨明

内容简介

本书选编王运熙先生《汉魏六朝诗简论》《论吴声与西曲》《汉魏两晋南北朝乐府官署沿革考略》等论述性文章十三篇,赏析文章十篇,基本涵盖了王运熙先生汉魏六朝诗研究的主要内容。

掬水月在手 (2020) TMDB 豆瓣

掬水月在手

7.2 (225 个评分)

导演:

陈传兴

演员:

叶嘉莹

/

白先勇

…

其它标题:

Like the Dyer's Hand

《掬水月在手》记录了中国古典诗词大师叶嘉莹(1924-)传奇的人生。她一生历经战乱、政治迫害、海外飘零,晚年回归改革开放的中国,持续创作、传承教学,重系文革中断的古典诗词命脉。影片交织了叶嘉莹个人生命和千年中国古典诗词,表现她在诗词长河中寻求存在的意义轨迹。《杜甫〈秋兴〉八首集说》为叶嘉莹最重要的研究代表作,〈秋兴〉八首描绘中国盛唐兴衰,本片借此隐喻叶先生经历的动荡岁月,并邀请音乐家佐藤聪明以〈秋兴〉八首为本,结合雅乐及现代乐,创作电影音乐,为杜甫诗歌带来新的生命。

中国早期古典诗歌的生成 豆瓣

The Making of Early Chinese Classical Poetry

作者:

(美)宇文所安

译者:

胡秋蕾

/

王宇根

…

生活·读书·新知三联书店

2014

- 3

本书在新文化史的研究路径上力图描述和复原中国早期古典诗歌的建构过程。所谓中国早期古典诗歌,大致是指汉魏时期来源不能确定的、共享的诗歌创作实践,主要集中于五言诗,这一诗歌共有一些主题、话题、描写的顺序、描写的公式和一系列语言习惯,它包括一大部分无名氏乐府。作者认为,一般文学史上对汉魏诗的权威而稳定的叙事实际上是齐梁时期在对古典诗歌各种形式的“复制”基础上的重新建构。因此,本书的研究对象并非古典诗歌本身,而是诗歌文本的历史变形和其“内在运作机制”,目的是打破对中国早期古典诗歌刻板固化的文学史认知,探寻原本修辞等级低俗的诗歌如何被保存下来,并成为“古典”。

追忆 豆瓣

Remembrances The Experience of the Past in Classical Chinese Literature

作者:

[美国] 宇文所安

译者:

郑学勤

生活·读书·新知三联书店

2014

- 3

宇文所安最富盛名、最“成功”的代表作,是其尝试把英语“散文”(essay)和中国式的感兴进行混合而造成的结果。初版于1986年。作者从汗牛充栋的古典文献中拣选了十数篇诗文,出其不意地将它们勾连在一起,通过精彩的阅读、想象、分析与考证,为我们突显了一个中国古典文学的经典意象和根本性的母题:追忆。

作者认为,作为一个含蕴丰富的思想和艺术行为,追忆不仅是对往事与历史的复现与慨叹,也寄寓着儒家知识分子追求“不朽”的“本体论”焦虑;更体现了 “向后看”这一延续了几千年的中国文化的传统和思维模式。

作者认为,作为一个含蕴丰富的思想和艺术行为,追忆不仅是对往事与历史的复现与慨叹,也寄寓着儒家知识分子追求“不朽”的“本体论”焦虑;更体现了 “向后看”这一延续了几千年的中国文化的传统和思维模式。

野草 豆瓣

9.5 (235 个评分)

作者:

鲁迅

人民文学出版社

1973

- 3

本书所收散文诗23篇〔包括一首打油诗和一出诗剧〕,最初都曾陆续发表于1924年12月至1926年1月的《语丝》周刊上,《题辞》最初也曾发表于1927年7月2日出版的《语丝》第138期,发表时署名均为鲁迅。

本书于于年1927年4月由作者亲自编定,同年7月由上海北新书局初版印行列为作者所编的《乌合丛书》之一。此后印行的版本,除个别字和标点有所不同外,各篇文字大都和初版相同。《题辞》在本书最初的几次印刷都曾印入;后来被国民党政府书报检查机关抽去〔鲁迅在1935年11月23日致邱遇信和1936年2月19日致夏传经信中,均提及此事〕,至1941年上海鲁迅全集出版社出版《鲁迅三十年集》时才重新收入。《野草》的封面画系孙福熙所作,初版封面题字署“鲁迅先生”,后按鲁迅意思改为“鲁迅著”,鲁迅在1927年12月9日夜致章廷谦信中曾提及此事。

鲁迅写作《野草》时,适值“五四”退潮,正如作者在《〈自选集〉自序》〔《南腔北调集》〕中所说:“后来《新青年》的团体散掉了,有的高升,有的退隐,有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是会这么变化”,在这种情况下,“有了小感触,就写些短文,夸大点说,就是散文诗,以后印成一本,谓之《野草》。”编成本书的时候,如《题辞》篇末所记,正在蒋介石发动“四·一二”清党的稍后。

关于本书各篇作品,作者在1931年曾为本书的英译本写过一篇短序,作了一些说明,收在《二心集》中。在1934年10月9日致萧军信中,鲁迅谈到《野草》时说:“我的那本《野草》,技术不算坏,但心情太颓唐了,因为那是我碰了许多钉子之后写出来的”。在《华盖集续编·海上通信》中说:“至于《野草》,此后做不做很难说,大约是不见得再做了,省得人来谬托知己,舐皮论骨,什么是‘入于心’的。”

本书于于年1927年4月由作者亲自编定,同年7月由上海北新书局初版印行列为作者所编的《乌合丛书》之一。此后印行的版本,除个别字和标点有所不同外,各篇文字大都和初版相同。《题辞》在本书最初的几次印刷都曾印入;后来被国民党政府书报检查机关抽去〔鲁迅在1935年11月23日致邱遇信和1936年2月19日致夏传经信中,均提及此事〕,至1941年上海鲁迅全集出版社出版《鲁迅三十年集》时才重新收入。《野草》的封面画系孙福熙所作,初版封面题字署“鲁迅先生”,后按鲁迅意思改为“鲁迅著”,鲁迅在1927年12月9日夜致章廷谦信中曾提及此事。

鲁迅写作《野草》时,适值“五四”退潮,正如作者在《〈自选集〉自序》〔《南腔北调集》〕中所说:“后来《新青年》的团体散掉了,有的高升,有的退隐,有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是会这么变化”,在这种情况下,“有了小感触,就写些短文,夸大点说,就是散文诗,以后印成一本,谓之《野草》。”编成本书的时候,如《题辞》篇末所记,正在蒋介石发动“四·一二”清党的稍后。

关于本书各篇作品,作者在1931年曾为本书的英译本写过一篇短序,作了一些说明,收在《二心集》中。在1934年10月9日致萧军信中,鲁迅谈到《野草》时说:“我的那本《野草》,技术不算坏,但心情太颓唐了,因为那是我碰了许多钉子之后写出来的”。在《华盖集续编·海上通信》中说:“至于《野草》,此后做不做很难说,大约是不见得再做了,省得人来谬托知己,舐皮论骨,什么是‘入于心’的。”

观看王维的十九种方式 豆瓣

19 Ways of Looking at Wang Wei

8.6 (56 个评分)

作者:

[美国] 艾略特.温伯格

/

[墨西哥] 奥克塔维奥·帕斯

译者:

光哲

商务印书馆

2019

- 2

◆入选 豆瓣·2019年外国文学非小说类年度十佳

◆编辑推荐

有关汉语诗歌翻译的经典之作。

当今昔皆为汉语的一首诗,变成一首英语诗、一首西语诗、一首法语诗,其中又有着怎样的发生呢?

伟大的诗歌正是在不断的变形、不断的翻译之境中活着:诗作死于穷途末路。

◆名家推荐

温伯格如同一位古中国的琴师,在山间,寂寞地调音、眺望世间 。

——北岛

世界对中国古典诗歌的理解,本书是最经典的标本。艾略特.温伯格让我们眼界大开。不同语言、不同思维方式所构造出的文化差异令人深叹翻译之难。但有意义的翻译总会带给我们诸多启发。中国文学在世界上完成自己的方式超出我们的想象。

——西川

◆内容简介

温伯格逐一检点了王维的《鹿柴》这首五言绝句的十九种以及更多种译本。在这段文本的细读之旅中,一面在翻译的横向上挪移,一面在诗的纵向上深入,向我们展示翻译的艺术、存心的得失,展示诗的幽微迷人、难以把捉。当然,也展示了汉语以及英语、法语、德语、西语等每种语言的质地、特色,以及运用。

一部简短而深美的经典小册。

对所有喜欢汉语、英语,喜欢翻译、喜欢诗的人来说,将开启一段迷人的短旅,尤其对于那些爱诗的人,更将如此。而那些在古典诗歌与当代诗歌两地犹疑,甚至把彼此划为敌对阵营并投戈相向的人,也许,会在这次短旅中温和地走向彼此,走向更远。

◆媒体推荐

温伯格对文字的敏感以及清晰思考的天赋在本书处处可见……渊博而迷人……

——《纽约书评》

……有关翻译最好的一个微型读本……同样最有趣、最渴切。

——《巴黎评论》

任何一个对翻译感兴趣的人都不可错过的一次阅读。

——Complete Review

◆编辑推荐

有关汉语诗歌翻译的经典之作。

当今昔皆为汉语的一首诗,变成一首英语诗、一首西语诗、一首法语诗,其中又有着怎样的发生呢?

伟大的诗歌正是在不断的变形、不断的翻译之境中活着:诗作死于穷途末路。

◆名家推荐

温伯格如同一位古中国的琴师,在山间,寂寞地调音、眺望世间 。

——北岛

世界对中国古典诗歌的理解,本书是最经典的标本。艾略特.温伯格让我们眼界大开。不同语言、不同思维方式所构造出的文化差异令人深叹翻译之难。但有意义的翻译总会带给我们诸多启发。中国文学在世界上完成自己的方式超出我们的想象。

——西川

◆内容简介

温伯格逐一检点了王维的《鹿柴》这首五言绝句的十九种以及更多种译本。在这段文本的细读之旅中,一面在翻译的横向上挪移,一面在诗的纵向上深入,向我们展示翻译的艺术、存心的得失,展示诗的幽微迷人、难以把捉。当然,也展示了汉语以及英语、法语、德语、西语等每种语言的质地、特色,以及运用。

一部简短而深美的经典小册。

对所有喜欢汉语、英语,喜欢翻译、喜欢诗的人来说,将开启一段迷人的短旅,尤其对于那些爱诗的人,更将如此。而那些在古典诗歌与当代诗歌两地犹疑,甚至把彼此划为敌对阵营并投戈相向的人,也许,会在这次短旅中温和地走向彼此,走向更远。

◆媒体推荐

温伯格对文字的敏感以及清晰思考的天赋在本书处处可见……渊博而迷人……

——《纽约书评》

……有关翻译最好的一个微型读本……同样最有趣、最渴切。

——《巴黎评论》

任何一个对翻译感兴趣的人都不可错过的一次阅读。

——Complete Review

夕颜 豆瓣

6.7 (6 个评分)

作者:

[日]小野小町

/

和泉式部 等

译者:

陈黎

/

张芬龄

北京联合出版公司

2019

- 6

★★★

千年日本和歌精选:日本文学之灵魂,歌咏生命一秒的情热与体悟

★★★

【内容简介】

日本的和歌是日本璀璨古典文化的结晶。短歌是和歌的一种,后来逐渐演变成和歌的代名词,和歌中数量最多且脍炙人口的均为短歌。短歌凝结了刹那间的生命体悟和感觉之心,短小却不单薄,豪迈而不草率,是日本文学的灵魂。

本书从1300年的和歌发展史上遴选400余首风格各异的短歌名作精心翻译,中日双语呈现并佐以作者简介及精辟批注,以助读者了解日本的短歌艺术以及背后的丰饶情感世界、风物人情。

【编辑推荐】

1. 日本千年的审美之心、自然体悟,全凝结在短短几行的短歌中。

2. 和歌之于日本,正如古诗之于中国。和歌中短歌居多,后世提起和歌多指短歌。

3. 短歌是迅疾而悠长的抒情,书写生命之一秒的美学

4. 本书精选《万叶集》歌人与小野小町、和泉式部、紫式部、西行法师、与谢野晶子、石川啄木等共三十余位歌人的传世之作,小小一册即可通览千年短歌的结晶。

5. 著名诗歌翻译家陈黎、张芬龄倾情献译。

6. 精装典藏,名家名译。

【名人评价】

如果我们“怀着爱惜这在忙碌的生活之中浮到心头又复随即消失的刹那的感觉之心”,想将他表现出来,那么数行的小诗便是最好的工具了。

——周作人

千年日本和歌精选:日本文学之灵魂,歌咏生命一秒的情热与体悟

★★★

【内容简介】

日本的和歌是日本璀璨古典文化的结晶。短歌是和歌的一种,后来逐渐演变成和歌的代名词,和歌中数量最多且脍炙人口的均为短歌。短歌凝结了刹那间的生命体悟和感觉之心,短小却不单薄,豪迈而不草率,是日本文学的灵魂。

本书从1300年的和歌发展史上遴选400余首风格各异的短歌名作精心翻译,中日双语呈现并佐以作者简介及精辟批注,以助读者了解日本的短歌艺术以及背后的丰饶情感世界、风物人情。

【编辑推荐】

1. 日本千年的审美之心、自然体悟,全凝结在短短几行的短歌中。

2. 和歌之于日本,正如古诗之于中国。和歌中短歌居多,后世提起和歌多指短歌。

3. 短歌是迅疾而悠长的抒情,书写生命之一秒的美学

4. 本书精选《万叶集》歌人与小野小町、和泉式部、紫式部、西行法师、与谢野晶子、石川啄木等共三十余位歌人的传世之作,小小一册即可通览千年短歌的结晶。

5. 著名诗歌翻译家陈黎、张芬龄倾情献译。

6. 精装典藏,名家名译。

【名人评价】

如果我们“怀着爱惜这在忙碌的生活之中浮到心头又复随即消失的刹那的感觉之心”,想将他表现出来,那么数行的小诗便是最好的工具了。

——周作人

梦想的诗学 豆瓣

作者:

[法] 加斯东·巴什拉

译者:

刘自强

生活·读书·新知三联书店

2017

- 4

巴什拉一贯将梦想和诗的意境渗透于思想中,在本书中他进一步将现象学方法引用到想象及诗学中来。他强调想象和形象的认识论价值,认为它们是开拓未来的:任何一次意识领悟都是一次意识的增长、一次光明的增长、一次心理连贯性的加强。

巴什拉在研究中采用了当代精神分析的成果,然而他的思想更接近荣格的深层心理学。为了深入探索人类的心灵,他进入到人类幽远的童年时代,即远在科学出现以前感性与理性合一的年代。他思考炼金术、思考古代哲学思想中鲜为人知的各个方面,比如阴阳二元性的学说,关于宇宙基本元素水、火、气与土的物质想象。巴什拉笔下阴柔阳刚的“阿尼玛”与“阿尼姆斯”,引导我们领略魅力无穷的梦想的诗学。

巴什拉在研究中采用了当代精神分析的成果,然而他的思想更接近荣格的深层心理学。为了深入探索人类的心灵,他进入到人类幽远的童年时代,即远在科学出现以前感性与理性合一的年代。他思考炼金术、思考古代哲学思想中鲜为人知的各个方面,比如阴阳二元性的学说,关于宇宙基本元素水、火、气与土的物质想象。巴什拉笔下阴柔阳刚的“阿尼玛”与“阿尼姆斯”,引导我们领略魅力无穷的梦想的诗学。

想象一朵未来的玫瑰 豆瓣

8.6 (81 个评分)

作者:

[葡] 费尔南多·佩索阿

译者:

杨铁军

雅众文化/中信出版集团

2019

- 5

★★★

疲惫的人生不能没有诗意

我的心略大于宇宙

葡萄牙国宝级作家、诗人佩索阿

以异名“冈波斯”创作的诗卷

诗人陈黎、黄灿然、蓝蓝、王敖推荐

★★★

【内容简介】

费尔南多·佩索阿是二十世纪伟大的葡萄牙语诗人,他用一百余个异名创造出一个独特的文学世界。

在这些异名当中,“冈波斯”可能最接近佩索阿本人的真相:张扬恣肆的精神世界,只是他用诗歌和文字织就的一个梦;现实生活中,他是一个出门时连旅行箱都永远收拾不好的平凡小职员。

本书主要收录“冈波斯”的短诗,也收录了著名的长诗《烟草店》《鸦片吸食者》等。这是“冈波斯”的第一个汉语译本,希望能为中文读者呈现出一个较为清晰的“冈波斯”形象,为领略佩索阿庞大的写作世界提供一个入口。本书另收录《回忆我的导师卡埃罗》《无政府主义银行家》。

【编辑推荐】

佩索阿单凭一己之力创造了一个丰饶繁复的平行文学世界体系。他是诗人中的宇宙学家,作家里的预言家,21世纪的读者更能读懂他。

【名人评价】

佩索阿的一切作品都是对失落的身份的追寻。

——诺贝尔文学奖获得者帕斯

佩索阿是惠特曼再生,不过,他是给“自我”“真我”以及“我的灵魂”重新命名的惠特曼,他为三者写下了美妙的诗作。

——著名文学批评家哈罗德·布鲁姆

疲惫的人生不能没有诗意

我的心略大于宇宙

葡萄牙国宝级作家、诗人佩索阿

以异名“冈波斯”创作的诗卷

诗人陈黎、黄灿然、蓝蓝、王敖推荐

★★★

【内容简介】

费尔南多·佩索阿是二十世纪伟大的葡萄牙语诗人,他用一百余个异名创造出一个独特的文学世界。

在这些异名当中,“冈波斯”可能最接近佩索阿本人的真相:张扬恣肆的精神世界,只是他用诗歌和文字织就的一个梦;现实生活中,他是一个出门时连旅行箱都永远收拾不好的平凡小职员。

本书主要收录“冈波斯”的短诗,也收录了著名的长诗《烟草店》《鸦片吸食者》等。这是“冈波斯”的第一个汉语译本,希望能为中文读者呈现出一个较为清晰的“冈波斯”形象,为领略佩索阿庞大的写作世界提供一个入口。本书另收录《回忆我的导师卡埃罗》《无政府主义银行家》。

【编辑推荐】

佩索阿单凭一己之力创造了一个丰饶繁复的平行文学世界体系。他是诗人中的宇宙学家,作家里的预言家,21世纪的读者更能读懂他。

【名人评价】

佩索阿的一切作品都是对失落的身份的追寻。

——诺贝尔文学奖获得者帕斯

佩索阿是惠特曼再生,不过,他是给“自我”“真我”以及“我的灵魂”重新命名的惠特曼,他为三者写下了美妙的诗作。

——著名文学批评家哈罗德·布鲁姆

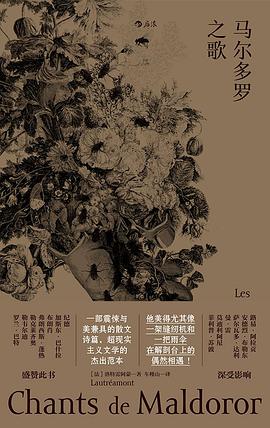

马尔多罗之歌 豆瓣

Les Chants de Maldoror

8.8 (34 个评分)

作者:

[法] 洛特雷阿蒙

译者:

车槿山

后浪丨四川文艺出版社

2018

- 10

天才、有罪的少年,

美与邪恶的混合体,

几代大师膜拜的偶像,

留给世人的唯一一部

奇书中的奇书

◎ 编辑推荐

☆《马尔多罗之歌》是法国诗人洛特雷阿蒙的天才之作,问世近五十年不为人知,经安德烈·布勒东为首的超现实主义者推重后,对现代艺术与文学产生了巨大影响。

☆ 本书影响了不可胜数的艺术家、作家、导演:画家奥迪隆·雷东、达利、勒内·玛格丽特先后为本书配图。除布勒东、阿拉贡、艾吕雅等超现实主义者之外,纪德、加缪、帕斯、亨利·米勒、约翰·阿什伯利等大作家、大诗人都盛赞此书。还启发了戈达尔、寺山修司等电影导演的创作,影响仍在继续。

☆ 洛特雷阿蒙常在深夜写作,通过大声朗读、弹奏钢琴和弦,锻造语句。去世时年仅二十四岁。此次再版收录了他的全部创作,除杰作《马尔多罗之歌》外,还包括《诗一》《诗二》及存世的七封信。

◎ 内容简介

《马尔多罗之歌》是一部长篇散文诗,由六支歌组成,每支歌长短不等,或抒情或叙事。围绕主人公马尔多罗,六支歌飞速展开,各种事件接踵而来,创造出一个畸形、奇异而梦幻的世界,一切都处在兴奋中,处在变形中,处在施暴、攻击、摧毁的激流中,行动的快乐浸透了全书。此外还收录了《诗一》《诗二》两个散文片段以及七封信。

◎ 名人推荐

我一定要明确指出,依我看,对某些人的崇拜是值得怀疑的,尽管这些人表面上显得那么伟大。惟一的例外是洛特雷阿蒙,那些在经过时留下了某种模糊痕迹的人,在我看来就不是这样。

—— 安德烈·布勒东,超现实主义创始人

我认为,布勒东、阿拉贡和苏波等人构成的小组最美的荣誉在于发现并宣布了令人赞叹的洛特雷阿蒙的文学与超文学的重要性……他在19世纪全然没有影响,但他和兰波一起,也许还超过兰波,却成为明日文学的大师。

—— 安德烈·纪德,1947年诺贝尔奖得主

为了揭示人的梦境,关键在于不去贬斥知觉。要求于诗人的不是放弃而是极度的自律。我们需要一种关于诚挚的高明形式:真实性。在过去的世纪中有一类诗人,他们代表了浪漫主义——诺瓦利斯、奈瓦尔、波德莱尔、洛特雷阿蒙——的隐秘分支,给我们指明了道路。……这位诗人(洛特雷阿蒙)发现了表现心理剧变的形式。

—— 奥克塔维奥·帕斯,1990年诺贝尔奖得主

对洛特雷阿蒙,我们只有猜测,绝无肯定,绝无逻辑(我们的逻辑)。所以《马尔多罗之歌》才是最有效的诗歌,因为他持续地让我们感到不安,尽管我们有确切的理论。他仍然是危险的……他在无意间以夸张、玩笑的方式在文学的谎言中重新发现了真理。他比任何诗人都更好地重新发明了语言和艺术的意义,这是生活的咒语。他否定了统一的文体,但这是为了显露真正的文体,真正的逻辑,即自然的力量而不是习俗。他从人类思想史的一极跳到了另一极。

—— 勒克莱齐奥,2008年诺贝尔文学奖得主

他的前辈是乔纳森·斯威夫特,他的首席执行者是萨德侯爵……洛特雷阿蒙是一位黑信使,预示死亡幻觉和虚弱的噩梦即将来临。

—— 亨利·米勒,美国小说家

洛特雷阿蒙的《马尔多罗之歌》是黑色圣经……可以说是超现实主义基本的梦想文本。

—— 詹姆斯·格雷厄姆·巴拉德(《太阳帝国》作者)

至少从洛特雷阿蒙开始,文学赢得了发疯的权利。

—— 罗兰·巴特

《马尔多罗之歌》是关于可怖力量的一个谜团。

—— 雅克·德里达

洛特雷阿蒙的作品对我们而言就像是一种真正的好斗现象学。它是纯粹的好斗,甚至在人们曾经谈论的纯诗这种文体本身中也是如此。

—— 加斯东·巴什拉

洛特雷阿蒙是——但愿大家能宽恕我——我所知道的惟一的法国悲剧诗人。

—— 皮埃尔·勒韦尔迪

给你们的私人书房装上一个能随意沉浮的装置吧……打开洛特雷阿蒙,整个文学便像一把雨伞般翻转过来,合上他,一切又立即恢复正常。为了在家中享受一种完美的智力舒适,给你们的书房装上《马尔多罗之歌》这一装置吧。

—— 弗朗西斯·蓬热

如果我们这个时代的散文作品,不论是小说还是论文,试图追求那种一般而言是为诗歌保留的形式,如果这些作品像诗歌一样成功地强加给我们这样的观念:文学是一种实验,阅读与写作不仅属于一种揭示意义的行为,而且还构成一种发现的运动,那么我们就应该把这一切归功于洛特雷阿蒙的探索和疯狂。

—— 莫里斯·布朗肖

它(《马尔多罗之歌》)像一本破旧、翻皱了的关于打破文学规则的规则手册。……每当我滑向那些俗滥的文学陈套,就会感觉到后脖颈上马尔多罗沉重的呼吸。……洛特雷阿蒙是颠覆高手。年轻孩童和母鲨们,当心。

—— 理查德·米尔沃德,英国小说家

美与邪恶的混合体,

几代大师膜拜的偶像,

留给世人的唯一一部

奇书中的奇书

◎ 编辑推荐

☆《马尔多罗之歌》是法国诗人洛特雷阿蒙的天才之作,问世近五十年不为人知,经安德烈·布勒东为首的超现实主义者推重后,对现代艺术与文学产生了巨大影响。

☆ 本书影响了不可胜数的艺术家、作家、导演:画家奥迪隆·雷东、达利、勒内·玛格丽特先后为本书配图。除布勒东、阿拉贡、艾吕雅等超现实主义者之外,纪德、加缪、帕斯、亨利·米勒、约翰·阿什伯利等大作家、大诗人都盛赞此书。还启发了戈达尔、寺山修司等电影导演的创作,影响仍在继续。

☆ 洛特雷阿蒙常在深夜写作,通过大声朗读、弹奏钢琴和弦,锻造语句。去世时年仅二十四岁。此次再版收录了他的全部创作,除杰作《马尔多罗之歌》外,还包括《诗一》《诗二》及存世的七封信。

◎ 内容简介

《马尔多罗之歌》是一部长篇散文诗,由六支歌组成,每支歌长短不等,或抒情或叙事。围绕主人公马尔多罗,六支歌飞速展开,各种事件接踵而来,创造出一个畸形、奇异而梦幻的世界,一切都处在兴奋中,处在变形中,处在施暴、攻击、摧毁的激流中,行动的快乐浸透了全书。此外还收录了《诗一》《诗二》两个散文片段以及七封信。

◎ 名人推荐

我一定要明确指出,依我看,对某些人的崇拜是值得怀疑的,尽管这些人表面上显得那么伟大。惟一的例外是洛特雷阿蒙,那些在经过时留下了某种模糊痕迹的人,在我看来就不是这样。

—— 安德烈·布勒东,超现实主义创始人

我认为,布勒东、阿拉贡和苏波等人构成的小组最美的荣誉在于发现并宣布了令人赞叹的洛特雷阿蒙的文学与超文学的重要性……他在19世纪全然没有影响,但他和兰波一起,也许还超过兰波,却成为明日文学的大师。

—— 安德烈·纪德,1947年诺贝尔奖得主

为了揭示人的梦境,关键在于不去贬斥知觉。要求于诗人的不是放弃而是极度的自律。我们需要一种关于诚挚的高明形式:真实性。在过去的世纪中有一类诗人,他们代表了浪漫主义——诺瓦利斯、奈瓦尔、波德莱尔、洛特雷阿蒙——的隐秘分支,给我们指明了道路。……这位诗人(洛特雷阿蒙)发现了表现心理剧变的形式。

—— 奥克塔维奥·帕斯,1990年诺贝尔奖得主

对洛特雷阿蒙,我们只有猜测,绝无肯定,绝无逻辑(我们的逻辑)。所以《马尔多罗之歌》才是最有效的诗歌,因为他持续地让我们感到不安,尽管我们有确切的理论。他仍然是危险的……他在无意间以夸张、玩笑的方式在文学的谎言中重新发现了真理。他比任何诗人都更好地重新发明了语言和艺术的意义,这是生活的咒语。他否定了统一的文体,但这是为了显露真正的文体,真正的逻辑,即自然的力量而不是习俗。他从人类思想史的一极跳到了另一极。

—— 勒克莱齐奥,2008年诺贝尔文学奖得主

他的前辈是乔纳森·斯威夫特,他的首席执行者是萨德侯爵……洛特雷阿蒙是一位黑信使,预示死亡幻觉和虚弱的噩梦即将来临。

—— 亨利·米勒,美国小说家

洛特雷阿蒙的《马尔多罗之歌》是黑色圣经……可以说是超现实主义基本的梦想文本。

—— 詹姆斯·格雷厄姆·巴拉德(《太阳帝国》作者)

至少从洛特雷阿蒙开始,文学赢得了发疯的权利。

—— 罗兰·巴特

《马尔多罗之歌》是关于可怖力量的一个谜团。

—— 雅克·德里达

洛特雷阿蒙的作品对我们而言就像是一种真正的好斗现象学。它是纯粹的好斗,甚至在人们曾经谈论的纯诗这种文体本身中也是如此。

—— 加斯东·巴什拉

洛特雷阿蒙是——但愿大家能宽恕我——我所知道的惟一的法国悲剧诗人。

—— 皮埃尔·勒韦尔迪

给你们的私人书房装上一个能随意沉浮的装置吧……打开洛特雷阿蒙,整个文学便像一把雨伞般翻转过来,合上他,一切又立即恢复正常。为了在家中享受一种完美的智力舒适,给你们的书房装上《马尔多罗之歌》这一装置吧。

—— 弗朗西斯·蓬热

如果我们这个时代的散文作品,不论是小说还是论文,试图追求那种一般而言是为诗歌保留的形式,如果这些作品像诗歌一样成功地强加给我们这样的观念:文学是一种实验,阅读与写作不仅属于一种揭示意义的行为,而且还构成一种发现的运动,那么我们就应该把这一切归功于洛特雷阿蒙的探索和疯狂。

—— 莫里斯·布朗肖

它(《马尔多罗之歌》)像一本破旧、翻皱了的关于打破文学规则的规则手册。……每当我滑向那些俗滥的文学陈套,就会感觉到后脖颈上马尔多罗沉重的呼吸。……洛特雷阿蒙是颠覆高手。年轻孩童和母鲨们,当心。

—— 理查德·米尔沃德,英国小说家