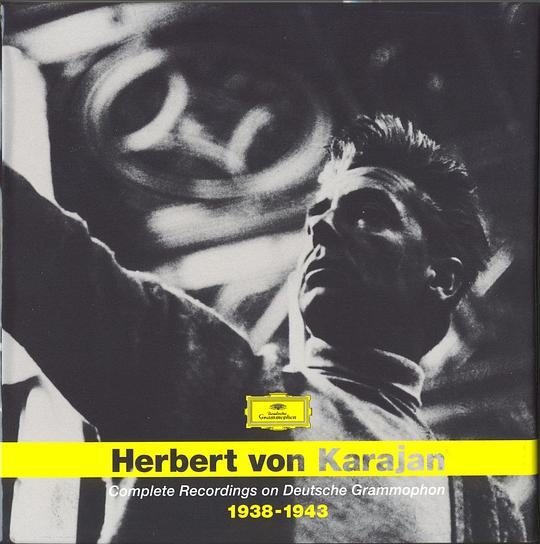

Karajan Forever - The Greatest Classical Hits 豆瓣

9.7 (43 个评分)

Berliner Philharmoniker

/

Herbert Von Karajan

类型:

古典

发布日期 2003年6月10日

出版发行:

Deutsche Grammophon

详细内容: 目录DISC 1 01 VIVALDI SPRING02 ADAGIO 03 VALSE FROM STRING SERENADE04 MENUETTO05 OMRNING MOOD06 SYMPHONY NO.40 MOLTO ALLEGRO07 VALSE TRISTE08 SYMPHONY"FROM THE NEW WORLD"09 NOTRE DAME:INTERMEZZO10 CARMEN SUITE:PRELUDE I 11 BOLERO12 THE SLEEPING BEAUTY:VALSE13 LA TRAVIATA:PRELUDE TO ACT III14 SYMPHONY"ORGAN":MAESTOSODISC 201 AISO SPRACH ZARATHUSTRA02 CAVALLERIA RUSTICANA03 EINE KLEINE NACHTMUSIK:ALLEGRO04 SWAN LAKE05 AN DER SCHONEN,BLAUEN DONAU06 BRANDENBURG CONCERTO NO.3 ALLEGRO07 THAIS:MEDITATION08 BADINERLE09 BARCAROLLE10 PLANO CONCERTO NO.1 ALLEGRO11 SYMPHONY NO.5 ADAGITTO12 SYMPHONIE CLASSIQUE FINALE13 DANCE OF THE LESSED SPIRITS14 NUTCRACKER:DANSE DE LA FEE DRAGEE15 NUTCRACKER:VALSE DES FLEURS广告语: 卡拉扬超级精选2CD:收录《卡拉扬纪念典藏套装》精华曲目,包括:维瓦尔第、柴可夫斯基、马斯卡尼、格里格、西贝柳斯、德沃夏克等作曲家代表作。从一九五0年代到八九年,这一段期间,卡拉扬录制下无数经典的录音,留给后代无数的音乐宝藏,据一项保守估计,卡拉扬的录音,在全世界至少卖出了一亿张CD,这是非常惊人的数字,至少目前还没有什么人能和他相互媲美。做为一位指挥家,卡拉扬对乐坛的影响就像他所说的:「我的笔在乐团团员的身上,留下痕迹……」而现在,我们则透过录音,捕捉到卡拉扬瑰丽深刻的音乐世界。