发布日期 2018年1月12日

出版发行:

© 2018 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

/

℗ 2018 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

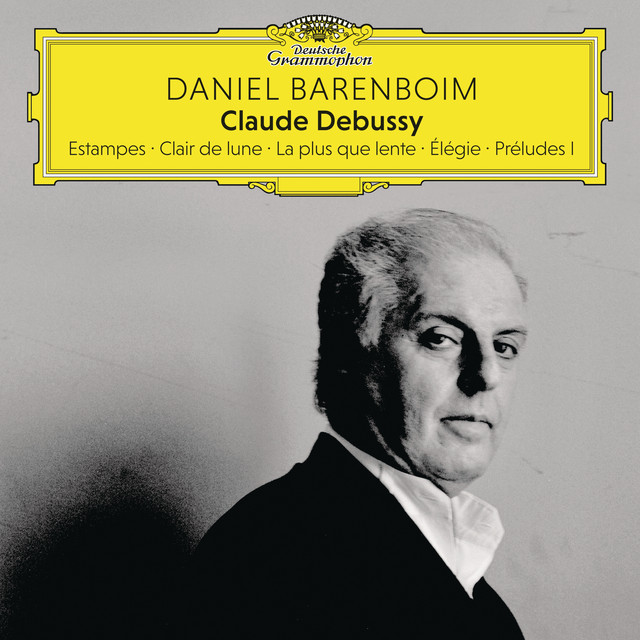

To celebrate the upcoming centenary of Claude Debussy in March 2018, Maestro Daniel Barenboim presents a personal collection with works of the prolific French composer. It was during his years as principal conductor of the Orchestre de Paris from 1975 to 1989 that Barenboim began to take a closer interest in Debussy’s music. It makes logical sense that Barenboim approached Debussy’s piano works through his orchestral music given the composer’s musical language evolved through the interplay between these two different worlds. As a result, we can hear an imaginary orchestra in the tremendous subtleties of the tone colours in Estampes, for all that those orchestral sonorities are created by genuinely pianistic means.