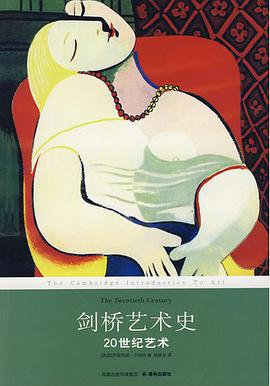

剑桥艺术史:20世纪艺术 豆瓣

7.7 (20 个评分)

作者:

[英] 罗斯玛丽·兰伯特

译者:

钱乘旦

译林出版社

2008

《剑桥艺术史:20世纪艺术》将会带领艺术爱好者们穿越迷雾。她用非技术性的语言解说了本世纪的重要潮流、艺术家和作品;从立体主义、野兽派到波普艺术和摄影现实主义,从毕加索、勃拉克到包豪斯及之后,在薄薄的一册书中尽显精髓。20世纪见证了艺术与社会的巨大变革,艺术家们向观看与描绘世界的传统方式发起了挑战,他们或是集结在层出不穷、令轰甚眩的艺术运动中,或是致力于个人独特的、有时近乎不可理喻的探索。