猪师傅气功表演 - 标记

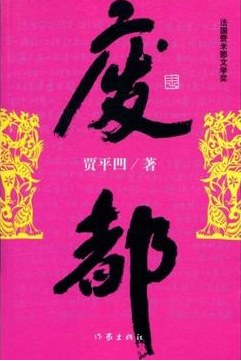

废都 豆瓣

6.8 (39 个评分)

作者:

贾平凹

作家出版社

2009

- 7

贾平凹是《红楼》解人,他在《废都》中的艺术雄心就是达到那种《红楼梦》式的境界:无限地实,也无限地虚,越实越虚,愈虚愈实。

一部《废都》是一张关系之网。《废都》一个隐蔽的成就,是让广义的、日常生活层面的社会结构进入了中国当代小说。

贾平凹复活了传统中一系列基本的人生情景,基本的情感模式,复活了传统中人感受世界与人生的眼光和修辞,它们不再仅仅属于古人,我们忽然意识到,这些其实一直在我们心里,我们的基因里就睡着古人,我们无名的酸楚与喜乐与牢骚在《废都》中有名了,却原来是古今同慨。比如乐与哀、闹与静、入世与超脱、红火与冷清、浮名与浮名之累……

——勇敢地表达和肯定了我们的生活和我们的心,勇敢地质疑和批判了我们的生活和我们的灵魂。此即《废都》。

一部《废都》是一张关系之网。《废都》一个隐蔽的成就,是让广义的、日常生活层面的社会结构进入了中国当代小说。

贾平凹复活了传统中一系列基本的人生情景,基本的情感模式,复活了传统中人感受世界与人生的眼光和修辞,它们不再仅仅属于古人,我们忽然意识到,这些其实一直在我们心里,我们的基因里就睡着古人,我们无名的酸楚与喜乐与牢骚在《废都》中有名了,却原来是古今同慨。比如乐与哀、闹与静、入世与超脱、红火与冷清、浮名与浮名之累……

——勇敢地表达和肯定了我们的生活和我们的心,勇敢地质疑和批判了我们的生活和我们的灵魂。此即《废都》。

地獄先生ぬーべー 1 豆瓣

作者:

岡野 剛

/

原作:真倉 翔

集英社

2006

- 1

この世には目に見えない闇の住人達が、時として牙をむいて君達を襲ってくる…。だが、そんな奴らから君達を守る正義の使者がいる。あらゆるものを無に帰す力を宿した「鬼の手」を持つ鵺野鳴介は、子供達から「ぬ〜べ〜」と呼ばれて親しまれる日本で唯一の霊能力教師。普段は頼りないが、子供達を悪霊から守るために命を懸けて戦う!!

让·热内 豆瓣

作者:

[英] 史蒂芬·巴伯

译者:

刘宇清

北京大学出版社

2014

- 10

这本简洁的传记,浓缩了热内的传奇一生。斯蒂芬·巴伯强调了热内生命中那些鼓舞人心、至今对我们来说依然至关重要的元素。 热内的小说、戏剧和电影,在世界范围内产生了深远影响,同时,他也是20世纪同性恋运动、易(性)装癖文化等的重要偶像。

让·热内是20世纪法国最具争议的艺术家之一。他集小偷、革命者、小说家、戏剧家、导演等身份于一身,人生经历跌宕起伏。一方面,他的偷盗行径、同性恋倾向为世人不齿,另一方面,他的实验性创作和叛逆个性及行动,受到包括萨特、科克托、福柯等人的尊敬,斯蒂芬·巴伯的传记举重若轻地再现了充满传奇色彩的热内一生,学术质量高,可读性强。

让·热内是20世纪法国最具争议的艺术家之一。他集小偷、革命者、小说家、戏剧家、导演等身份于一身,人生经历跌宕起伏。一方面,他的偷盗行径、同性恋倾向为世人不齿,另一方面,他的实验性创作和叛逆个性及行动,受到包括萨特、科克托、福柯等人的尊敬,斯蒂芬·巴伯的传记举重若轻地再现了充满传奇色彩的热内一生,学术质量高,可读性强。

疯狂的奥兰多 豆瓣

Orlando furioso raccontato da Italo Calvino

8.3 (6 个评分)

作者:

[意大利] 伊塔洛•卡尔维诺

译者:

赵文伟

译林出版社

2012

- 4

在大陆,王小波、苏童、阿城、止庵是他的忠实粉丝

在台湾,朱天文,唐诺是卡尔维诺不余遗力的传播者

在香港,梁文道说他一直在准备谈卡尔维诺,可是一直没准备好

权威版本,全面修订2006年单行本译本,并增补卡尔维诺各作品自序、后记、注释等重要资料

知名设计师全新装帧,精装双封设计,书脊烫金,封面采用原创线条图,赋予每部作品文学个性

卡尔维诺对《疯狂的奥兰多》的独特解读,竟是精选的、穿插着原诗精彩片段的一篇篇简洁而富有激情的小说。

在台湾,朱天文,唐诺是卡尔维诺不余遗力的传播者

在香港,梁文道说他一直在准备谈卡尔维诺,可是一直没准备好

权威版本,全面修订2006年单行本译本,并增补卡尔维诺各作品自序、后记、注释等重要资料

知名设计师全新装帧,精装双封设计,书脊烫金,封面采用原创线条图,赋予每部作品文学个性

卡尔维诺对《疯狂的奥兰多》的独特解读,竟是精选的、穿插着原诗精彩片段的一篇篇简洁而富有激情的小说。

繁花聖母 豆瓣

作者:

尚‧惹內(Jean Genet)

译者:

阮慶岳

時報出版

1996

本書是《竊賊日記》作者尚.惹內另一本傑作,為其完成於牢房中的第一本小說。故事是以德凡(Divine)--惹內自身的投射、達琳(Darling)和聖母(Our Lady)三人為架構,藉由犯罪及性倒錯的內容將傳統道德觀完全顛覆,惹內以詩的文字,第一第三人稱交錯敘述,現實與夢幻更替,譜出這本極端疏離而優美的書。惹內創作此書,同時進行自身的療毒與轉化過程,從犯罪中超越。

導讀

不知何在的故鄉

1.惹內的一生——中世紀的鍊金術士

惹內最引人處是他的生命

而非作家惹內的創作

這是法國二十世紀小說及評論家Georges Bataille在他的文評集《文學與罪惡》(Literature and Evil)中所提到的話;他又說:「文學不是純真無邪的。它自覺的暗藏著邪惡。」而惹內是他在書中所引用作比喻的作家之一。惹內是這樣的嗎?我們也許當先看看他究竟有著怎樣的人生。

惹內在一九一0年以私生子的身分誕生於巴黎,旋被母親棄置,並由一農村家庭領養。他很早就知道自己是好閱讀與幻夢的孩子,而且一直抗拒著農村的勞務工作。他同齡的村童也早就注意到他從來有著巴黎人與紈 子的姿態,雖然他們成長的模式幾無差別。

青少年時他離開家鄉,幾次嘗試抗拒權威與管教,使他被當成不良少年,而被送往一個極嚴格的少年感化院,他細緻的體格與好閱讀的習性在那兒受到鄙視,他也從此沒有再受到任何正式的教育。

他在西班牙、東歐及北歐流浪了幾年,之後投身軍旅,服役於中東、摩洛哥及法國。惹內在一九四二年至一九四七年不斷出入獄中期間,以極驚人的創作力寫下了五部小說,其中四部可歸類為所謂的「告白式自傳小說」。

在他的一生中,有一股幾度導他逼近死亡的深沉悲哀,一直追索著他。勤奮創作時,他可以將之忘卻,此外則陷跌入蒼白的自我仇視中,甚至會試著自殺。在小說完成後,他沉鬱靜默了七年,之後的兩年,他又寫下了三部撼人的舞台劇:《陽台》、《黑鬼》、《屏風》(The Balcony; The Blacks; The Screens),這些劇作是在愛神的祝福下完成的(他當時正處在一生中最幸福的愛情中,他愛戀著高空走索人阿布達拉哈[Abdallah]),但這段美好時光卻以死亡終了;阿布達拉哈以及惹內的朋友兼作品英譯者Bernard Frechtman先後自殺身亡,惹內也幾乎在這同時期了結了自己的生命。六0年代中期是他生命中一長段晦暗荒涼的時期。

而從一九七0年到他死時的一九八六年,他有如重生般的開始一連串為牢犯及外勞爭取合法人權,以及參與兩個無領地組織──美國黑豹黨及巴勒斯坦解放組織──的活動。這段期間,除了偶爾發表的零星短文及訪談外,他在文壇保持著近乎全然靜默的姿態。死後出版的《愛之囚》(Prisoner of Love),他拋除了以往小說中慣用的「優美文體」及幻夢架構,以及舞台劇中嘲弄詭論、雄辯滔滔的姿態,沉潛入一種安靜誠懇的嶄新語調;同時顯示出對周遭世界──包括歷史、建築、政治,甚至他小說中一直少見的女性──所有的新的關懷與興趣。

有如中世紀的鍊金術士,惹內在一生中不斷展現出驚人自我幻變的魔力。他的一生似乎是不斷藉由委身僕傭,以期能得到一個家的反覆過程;然而這期待中的家,卻也是他從來沒能真正見到也不知何在的故鄉。

2.惹內作品的風格──暗藏甦醒的夢

詩是讓你心甘情願去

吞食大便的藝術

這是惹內對詩的定義。毫無疑問的,惹內的作品是充滿詩意的;但是只要他一發覺你已陶醉入他的詩境中,立刻會跳到另一件不相干的事情上,或是轉換成嘲諷的姿態。他的確具有沙特所宣稱的那些殊異特質──曖昧、宿命、疏離、反溝通等……。他以詩引你入夢,你漸漸深入,也漸漸發覺到原來這夢是要你甦醒來的,你無法不醒來,但卻早已深陷入他的夢中,而且找不到夢的出口了。

他呈露內在的一切,坦然無懼的讓我們直視入他最隱晦卑賤的原形,這種毫不遮隱的坦露,令我們窘然不安,並心生崇敬;然後我們忽然會開始猜想著這真實的一切之後,是不是還隱藏著些什麼?似乎有某種更深層無法見到(只能憑直覺去感受)的神秘物件立在簾後盯望著你。這神秘性是如此的浩大與矇攏;竟然深深的吸引了我們(我們卻連其真實存在與否都不確知),而原先引人側目的背德污穢行為,似乎頓時無關緊要了。

惹內可被歸入法國傳統告白文學傳統中,但是事實上他十分反對所謂的傳記小說,他認為大部分的傳記作家都只是心理分析家,藉著行經的路徑來窺視人生,他寧可拋棄所謂的事實,以便自在的以藝術與詩意來描述人生。

他使用告白文學的型式,卻又在文中質疑事情的真實性,甚至堅持其為虛假的;整本書雖然不斷有這樣的反覆與無常,卻又展現出強大驚人的說服力;他深深了解這種造假,如果毫無鑿痕而且十分成功,那就是所謂的真實了;因為真實與否並不是他的重點,而且「人當說謊以維持真實」。因此他不厭其煩的用繁瑣的細節描述、不安的情節跳動、穿梭的人物交織,甚至誇大炫耀自己的惡行,來述說一個其實十分簡單的故事。不管身為作者或是凡人,惹內絕不重複自己。作為作者,他有著能以哲思來重塑這個世界的力量,他拒絕接受事物既定的價值與意義;而作為朋友或是愛人,他更是閃爍難解,他多次安排了他愛人的婚姻,安置他們住入他購置甚至親身設計的房子內,他通常會留一個角落給自己,但卻又絕少現身。

在閱讀惹內時,請不要完全忘記,我們在讀的其實是他的小說,而非他的傳記。

3.惹內作品的意圖──以咒語織網住自己的蜘蛛

「為何要偷竊?」

「因為別人認為我是賊。」

這是《繁花聖母》中的兩句對話,我們可看出惹內意圖抗拒命運的強悍態度。身為罪人——私生子、同性戀者、竊賊、妓男、告密者,使他得以與上帝對抗,因為耶穌永遠無法犯下同樣的罪。他有如一具剛被斬首,立刻在手中捧著自己頭顱走回來的軀幹,斬首地無法定他罪。《繁花聖母》中的德凡想藉犯罪來解脫掉道德的重擔,最後還是被道德捆綁凌遲了。

「比現在好一千倍,對我又有什麼好處?這樣深重的罪孽,怎樣才能彌補回來?不如就惡到底。」

惹內深諳讀者窺私的慾望,他以陽具勃起的過程來誘引讀者,卻以拒絕射精來表達他對讀者的蔑視。讀者是他自我崇拜的祭品。他也是自我宇宙的創造者,他不允許所創造的角色,有主宰自己命運的權力,更「不當被其他任何標準來檢驗」;他是被這個道德世界(中產階級)所拒絕的神,只好選擇成為負罪者的上帝。

然而成為自命的神,並沒有使他更快樂,他因此更清楚的明白了自己的無能為力,「我們創造了這麼多,卻無力去執行一個真實的生命」,並產生了因無法確知自己是否真的是神,所造成的傷害性。他甚至說:「寧可身為王子所愛,而非王子;寧可身為神父,而非上帝,以蒙受光彩。」能散射光芒的太陽,永遠收受不到和煦的陽光。他同情那些「有著精緻品味,卻被迫去愛他們所憎恨事物」的人,這有如「被自己的品味所姦淫」,然而他又同時相信這種無法自免的克己過程,可以增添人的聖性。所以命運對人的摧殘,可以在他這樣的赦免下,得到寬慰與平衡。

這的確是本「自瀆的史詩」,他以手淫來抗拒性交,以手淫來譜出聖樂;惹內以禁慾者的姿態,藉著創作這本書,想尋獲破解命運之毒的方劑,並同時找出開啟夢幻閘門的魔語,以進入永恆的慾念中。

惹內是清晨醒來以咒語裹網住自己的蜘蛛,雖然終究無法脫離出自己的咒語,他卻因此成為人的贖罪者,背負著我們沉重的罪,一步一血的以肉身親自行過煉獄,不自覺中度化了我們虛假的生命。

導讀

不知何在的故鄉

1.惹內的一生——中世紀的鍊金術士

惹內最引人處是他的生命

而非作家惹內的創作

這是法國二十世紀小說及評論家Georges Bataille在他的文評集《文學與罪惡》(Literature and Evil)中所提到的話;他又說:「文學不是純真無邪的。它自覺的暗藏著邪惡。」而惹內是他在書中所引用作比喻的作家之一。惹內是這樣的嗎?我們也許當先看看他究竟有著怎樣的人生。

惹內在一九一0年以私生子的身分誕生於巴黎,旋被母親棄置,並由一農村家庭領養。他很早就知道自己是好閱讀與幻夢的孩子,而且一直抗拒著農村的勞務工作。他同齡的村童也早就注意到他從來有著巴黎人與紈 子的姿態,雖然他們成長的模式幾無差別。

青少年時他離開家鄉,幾次嘗試抗拒權威與管教,使他被當成不良少年,而被送往一個極嚴格的少年感化院,他細緻的體格與好閱讀的習性在那兒受到鄙視,他也從此沒有再受到任何正式的教育。

他在西班牙、東歐及北歐流浪了幾年,之後投身軍旅,服役於中東、摩洛哥及法國。惹內在一九四二年至一九四七年不斷出入獄中期間,以極驚人的創作力寫下了五部小說,其中四部可歸類為所謂的「告白式自傳小說」。

在他的一生中,有一股幾度導他逼近死亡的深沉悲哀,一直追索著他。勤奮創作時,他可以將之忘卻,此外則陷跌入蒼白的自我仇視中,甚至會試著自殺。在小說完成後,他沉鬱靜默了七年,之後的兩年,他又寫下了三部撼人的舞台劇:《陽台》、《黑鬼》、《屏風》(The Balcony; The Blacks; The Screens),這些劇作是在愛神的祝福下完成的(他當時正處在一生中最幸福的愛情中,他愛戀著高空走索人阿布達拉哈[Abdallah]),但這段美好時光卻以死亡終了;阿布達拉哈以及惹內的朋友兼作品英譯者Bernard Frechtman先後自殺身亡,惹內也幾乎在這同時期了結了自己的生命。六0年代中期是他生命中一長段晦暗荒涼的時期。

而從一九七0年到他死時的一九八六年,他有如重生般的開始一連串為牢犯及外勞爭取合法人權,以及參與兩個無領地組織──美國黑豹黨及巴勒斯坦解放組織──的活動。這段期間,除了偶爾發表的零星短文及訪談外,他在文壇保持著近乎全然靜默的姿態。死後出版的《愛之囚》(Prisoner of Love),他拋除了以往小說中慣用的「優美文體」及幻夢架構,以及舞台劇中嘲弄詭論、雄辯滔滔的姿態,沉潛入一種安靜誠懇的嶄新語調;同時顯示出對周遭世界──包括歷史、建築、政治,甚至他小說中一直少見的女性──所有的新的關懷與興趣。

有如中世紀的鍊金術士,惹內在一生中不斷展現出驚人自我幻變的魔力。他的一生似乎是不斷藉由委身僕傭,以期能得到一個家的反覆過程;然而這期待中的家,卻也是他從來沒能真正見到也不知何在的故鄉。

2.惹內作品的風格──暗藏甦醒的夢

詩是讓你心甘情願去

吞食大便的藝術

這是惹內對詩的定義。毫無疑問的,惹內的作品是充滿詩意的;但是只要他一發覺你已陶醉入他的詩境中,立刻會跳到另一件不相干的事情上,或是轉換成嘲諷的姿態。他的確具有沙特所宣稱的那些殊異特質──曖昧、宿命、疏離、反溝通等……。他以詩引你入夢,你漸漸深入,也漸漸發覺到原來這夢是要你甦醒來的,你無法不醒來,但卻早已深陷入他的夢中,而且找不到夢的出口了。

他呈露內在的一切,坦然無懼的讓我們直視入他最隱晦卑賤的原形,這種毫不遮隱的坦露,令我們窘然不安,並心生崇敬;然後我們忽然會開始猜想著這真實的一切之後,是不是還隱藏著些什麼?似乎有某種更深層無法見到(只能憑直覺去感受)的神秘物件立在簾後盯望著你。這神秘性是如此的浩大與矇攏;竟然深深的吸引了我們(我們卻連其真實存在與否都不確知),而原先引人側目的背德污穢行為,似乎頓時無關緊要了。

惹內可被歸入法國傳統告白文學傳統中,但是事實上他十分反對所謂的傳記小說,他認為大部分的傳記作家都只是心理分析家,藉著行經的路徑來窺視人生,他寧可拋棄所謂的事實,以便自在的以藝術與詩意來描述人生。

他使用告白文學的型式,卻又在文中質疑事情的真實性,甚至堅持其為虛假的;整本書雖然不斷有這樣的反覆與無常,卻又展現出強大驚人的說服力;他深深了解這種造假,如果毫無鑿痕而且十分成功,那就是所謂的真實了;因為真實與否並不是他的重點,而且「人當說謊以維持真實」。因此他不厭其煩的用繁瑣的細節描述、不安的情節跳動、穿梭的人物交織,甚至誇大炫耀自己的惡行,來述說一個其實十分簡單的故事。不管身為作者或是凡人,惹內絕不重複自己。作為作者,他有著能以哲思來重塑這個世界的力量,他拒絕接受事物既定的價值與意義;而作為朋友或是愛人,他更是閃爍難解,他多次安排了他愛人的婚姻,安置他們住入他購置甚至親身設計的房子內,他通常會留一個角落給自己,但卻又絕少現身。

在閱讀惹內時,請不要完全忘記,我們在讀的其實是他的小說,而非他的傳記。

3.惹內作品的意圖──以咒語織網住自己的蜘蛛

「為何要偷竊?」

「因為別人認為我是賊。」

這是《繁花聖母》中的兩句對話,我們可看出惹內意圖抗拒命運的強悍態度。身為罪人——私生子、同性戀者、竊賊、妓男、告密者,使他得以與上帝對抗,因為耶穌永遠無法犯下同樣的罪。他有如一具剛被斬首,立刻在手中捧著自己頭顱走回來的軀幹,斬首地無法定他罪。《繁花聖母》中的德凡想藉犯罪來解脫掉道德的重擔,最後還是被道德捆綁凌遲了。

「比現在好一千倍,對我又有什麼好處?這樣深重的罪孽,怎樣才能彌補回來?不如就惡到底。」

惹內深諳讀者窺私的慾望,他以陽具勃起的過程來誘引讀者,卻以拒絕射精來表達他對讀者的蔑視。讀者是他自我崇拜的祭品。他也是自我宇宙的創造者,他不允許所創造的角色,有主宰自己命運的權力,更「不當被其他任何標準來檢驗」;他是被這個道德世界(中產階級)所拒絕的神,只好選擇成為負罪者的上帝。

然而成為自命的神,並沒有使他更快樂,他因此更清楚的明白了自己的無能為力,「我們創造了這麼多,卻無力去執行一個真實的生命」,並產生了因無法確知自己是否真的是神,所造成的傷害性。他甚至說:「寧可身為王子所愛,而非王子;寧可身為神父,而非上帝,以蒙受光彩。」能散射光芒的太陽,永遠收受不到和煦的陽光。他同情那些「有著精緻品味,卻被迫去愛他們所憎恨事物」的人,這有如「被自己的品味所姦淫」,然而他又同時相信這種無法自免的克己過程,可以增添人的聖性。所以命運對人的摧殘,可以在他這樣的赦免下,得到寬慰與平衡。

這的確是本「自瀆的史詩」,他以手淫來抗拒性交,以手淫來譜出聖樂;惹內以禁慾者的姿態,藉著創作這本書,想尋獲破解命運之毒的方劑,並同時找出開啟夢幻閘門的魔語,以進入永恆的慾念中。

惹內是清晨醒來以咒語裹網住自己的蜘蛛,雖然終究無法脫離出自己的咒語,他卻因此成為人的贖罪者,背負著我們沉重的罪,一步一血的以肉身親自行過煉獄,不自覺中度化了我們虛假的生命。

破碎的四月 豆瓣

作者:

[阿尔巴尼亚] 伊斯梅尔·卡达莱

译者:

孙淑慧

重庆出版社

2007

- 1

乔戈的哥哥被仇家杀死,从那一刻起,乔戈的生活便离他而去。根据统治阿尔巴尼亚北部高原地区的卡努法典:如果一个人被杀死,他的家人必须为他报仇。乔戈无法摆脱宿命,三月十七日,他成功地射杀了那个凶手。在被死者家属追杀之前,他被允许了三十天的休战协定,于是他的四月破碎成了两部分:在四月十七日之前,是“白色”的,安全的;之后便是“黑色” 的,亡命的。 与乔戈的命运交织在一起的是一对新婚夫妇。他们来自都市,对高原文化充满向往。新娘迪安娜对被死亡威胁着的乔戈一见钟情,与此同时,乔戈也想在四月转成黑色之前再次邂逅迪安娜。 当人一降生在这个世界上,就陷入一场追杀或者杀人的宿命中,生命只能如破碎的四月般短暂和仓惶。本书以简洁、诗一般的笔调讲述了一个人一个月的故事,却反映了一个民族几百年的困扰和悲剧性。

这是一个关于世代血仇的故事。乔戈,一个二十出头的年轻人,因为哥哥被仇家杀死,于是要为他复仇;在击伤仇家的儿子之后,自己踏上了买命与逃命之途。当人一降生在这个世界上,就陷入一场追杀或者杀人的宿命中,生命只能如破碎的四月般短暂和仓惶。本书以简洁、诗一般的笔调讲述了一个人一个月的故事,却反映了一个民族几百年的困扰和悲剧性。

这是一个关于世代血仇的故事。乔戈,一个二十出头的年轻人,因为哥哥被仇家杀死,于是要为他复仇;在击伤仇家的儿子之后,自己踏上了买命与逃命之途。当人一降生在这个世界上,就陷入一场追杀或者杀人的宿命中,生命只能如破碎的四月般短暂和仓惶。本书以简洁、诗一般的笔调讲述了一个人一个月的故事,却反映了一个民族几百年的困扰和悲剧性。

千面女神 豆瓣

Goddesses

作者:

[美]约瑟夫·坎贝尔

译者:

黄悦

/

杨诗卉

…

北京联合出版公司

2021

- 4

1972—1986 年,坎贝尔做了超过20场关于女神的演讲和研讨会,探讨了神圣女性的形象、功能、象征以及相关主题。本书是对坎贝尔所有关于女神的演讲和研讨内容的汇集。在书中,坎贝尔对女神的缘起、发展、远遁与归返做出了系统性概述与研究,并得出了与知名考古学家马丽加·金芭塔丝(Marija Gimbutas)相同的核心观点:大女神是全世界神话最早的核心神圣形象,是后世的神话和神圣传统中所发现的女神们的共同根源。

神话以文化为本,以文明发展为根基。女神崇拜的发展,同样围绕着人类文明的发展史,数万年间,女性精神与女性经验被转化为原始的神话形式,成为了全世界神话的基础,更激发了各种创造性形式的潜能。在父权社会,女神被男神所压制,成为男神的附庸,而随着社会的发展与女性力量的崛起,同样带来了女神的归返。人类已进入21世纪第三个10年,社会文明的发展会将女性精神与女性力量带向何处?希望读者可以通过阅读《千面女神》找到答案。

——————————————————

[编辑推荐]

● 谨以本书献给那些引我们向上的神圣女性。

●《千面英雄》作者坎贝尔致敬女性之作!看女性如何孕育整个人类的精神家园。

坎贝尔始终坚信,大女神是全世界神话zui早的核心神圣形象,大女神是神话文化之根。没有人类对大女神的崇拜,人类的幻象发展之旅就不可能展开。可以说,是女性孕育了整个人类的精神家园。

● 通过神话考古可以认定:没有女神,就没有神话。大女神是世界神话崇拜的母题与根源,看坎贝尔如何带人类溯源神灵崇拜,追寻神话意义与价值,探讨女性的未来之路。

本书是坎贝尔对女神的缘起、发展、远遁与归返的系统性概述。神话以文化为本,以文明发展为根基。女神崇拜的发展,同样围绕着人类文明的发展史,在父权社会,女神被男神所压制,成为男神的附庸,而随着社会的发展与女性主义的崛起,同样带来了女神的归返。人类已进入21世纪第三个10年,社会文明的发展会将女神崇拜带向何处?这是坎贝尔与我们共同思考的问题。

● 超150张高清史料图片,带你跨越数万年人类文明史,看女神的诞生与归返。

书中使用了超过150张图片,来自全球各地的考古发现与文明遗迹,读者可以从中看到数万年人类的文明史,从数万年前的维纳斯雕塑到充满隐喻意义的神像与壁画,坎贝尔如同一位“传奇级”导游,带你从书中穿越,穿行于历史之间,寻找探寻故去文明的乐趣。

● 美国知名作家,影响世界的神话学大师约瑟夫·坎贝尔,大文豪乔伊斯为他引路,心理学家荣格的忘年之交,乔治·卢卡斯的精神导师,史蒂夫·乔布斯的灵感之源。

●湛庐文化出品。

神话以文化为本,以文明发展为根基。女神崇拜的发展,同样围绕着人类文明的发展史,数万年间,女性精神与女性经验被转化为原始的神话形式,成为了全世界神话的基础,更激发了各种创造性形式的潜能。在父权社会,女神被男神所压制,成为男神的附庸,而随着社会的发展与女性力量的崛起,同样带来了女神的归返。人类已进入21世纪第三个10年,社会文明的发展会将女性精神与女性力量带向何处?希望读者可以通过阅读《千面女神》找到答案。

——————————————————

[编辑推荐]

● 谨以本书献给那些引我们向上的神圣女性。

●《千面英雄》作者坎贝尔致敬女性之作!看女性如何孕育整个人类的精神家园。

坎贝尔始终坚信,大女神是全世界神话zui早的核心神圣形象,大女神是神话文化之根。没有人类对大女神的崇拜,人类的幻象发展之旅就不可能展开。可以说,是女性孕育了整个人类的精神家园。

● 通过神话考古可以认定:没有女神,就没有神话。大女神是世界神话崇拜的母题与根源,看坎贝尔如何带人类溯源神灵崇拜,追寻神话意义与价值,探讨女性的未来之路。

本书是坎贝尔对女神的缘起、发展、远遁与归返的系统性概述。神话以文化为本,以文明发展为根基。女神崇拜的发展,同样围绕着人类文明的发展史,在父权社会,女神被男神所压制,成为男神的附庸,而随着社会的发展与女性主义的崛起,同样带来了女神的归返。人类已进入21世纪第三个10年,社会文明的发展会将女神崇拜带向何处?这是坎贝尔与我们共同思考的问题。

● 超150张高清史料图片,带你跨越数万年人类文明史,看女神的诞生与归返。

书中使用了超过150张图片,来自全球各地的考古发现与文明遗迹,读者可以从中看到数万年人类的文明史,从数万年前的维纳斯雕塑到充满隐喻意义的神像与壁画,坎贝尔如同一位“传奇级”导游,带你从书中穿越,穿行于历史之间,寻找探寻故去文明的乐趣。

● 美国知名作家,影响世界的神话学大师约瑟夫·坎贝尔,大文豪乔伊斯为他引路,心理学家荣格的忘年之交,乔治·卢卡斯的精神导师,史蒂夫·乔布斯的灵感之源。

●湛庐文化出品。

蜘蛛女之吻 豆瓣

El beso de la mujer araña

9.0 (46 个评分)

作者:

[阿根廷] 曼努埃尔·普伊格

译者:

屠孟超

译林出版社

2013

- 3

★ 拉美魔幻现实主义的代表作之一《蜘蛛女之吻》,一经出版即被列为禁书

★ 《蜘蛛女之吻》入围“20世纪最佳100部西班牙语小说”

★ 其同名电影分别获得奥斯卡奖、英国电影学院奖和美国国家评论协会奖

在阿根廷布宜诺斯艾利斯监狱的一间牢房里关押着两个囚犯,一个是政治犯瓦伦丁,另一个是同性恋者莫利纳,特务机关派到瓦伦丁身边的卧底。两人之间展开了一场奇妙的对话,呈现出一幅幅电影与现实交错的画面。本书《蜘蛛女之吻》1976年发表后,被翻译成多种文字,小说的魅力迅速蔓延开去,转化到各种表现形式:歌舞剧多年来久演不衰,成为百老汇经典;改编的电影产生过巨大的影响。

★ 《蜘蛛女之吻》入围“20世纪最佳100部西班牙语小说”

★ 其同名电影分别获得奥斯卡奖、英国电影学院奖和美国国家评论协会奖

在阿根廷布宜诺斯艾利斯监狱的一间牢房里关押着两个囚犯,一个是政治犯瓦伦丁,另一个是同性恋者莫利纳,特务机关派到瓦伦丁身边的卧底。两人之间展开了一场奇妙的对话,呈现出一幅幅电影与现实交错的画面。本书《蜘蛛女之吻》1976年发表后,被翻译成多种文字,小说的魅力迅速蔓延开去,转化到各种表现形式:歌舞剧多年来久演不衰,成为百老汇经典;改编的电影产生过巨大的影响。

不安之书 豆瓣

The Book of Disquiet

8.6 (49 个评分)

作者:

[葡萄牙] 费尔南多·佩索阿

译者:

刘勇军

中国文联出版社

2014

- 1

《不安之书》是费尔南多•佩索阿的代表作之一,也是他在华语市场上失落已久的经典之作。它是曾经长期散佚的作品,多为“仿日记”片断体,由众多研究专家搜集整理而成。本书是目前为止最完整的中文译本,也将打开一扇我们窥见他浩淼哲学宇宙的大门。

佩索阿在散文和诗歌中几乎不使用本名,而是通过“异名者”的身份进行写作。在其他的作品中,这些“异名者”甚至有自己的传记、个性、政治观点和文学追求。佩索阿穿梭在数十位“异名者”之间,不断变换随笔的立场,其中以会计身份出场的“贝尔纳多•索阿雷斯”与他本人最为接近,也在最大程度上呈现了他对生活、对命运、对世界的深刻认知,以及一个濒于崩溃的灵魂的自我启示。

佩索阿在散文和诗歌中几乎不使用本名,而是通过“异名者”的身份进行写作。在其他的作品中,这些“异名者”甚至有自己的传记、个性、政治观点和文学追求。佩索阿穿梭在数十位“异名者”之间,不断变换随笔的立场,其中以会计身份出场的“贝尔纳多•索阿雷斯”与他本人最为接近,也在最大程度上呈现了他对生活、对命运、对世界的深刻认知,以及一个濒于崩溃的灵魂的自我启示。

嚎叫 豆瓣

Howl and Other Poems

9.3 (10 个评分)

作者:

艾倫金斯堡(Allen Ginsberg)

译者:

崔舜華

/

蔡琳森

木馬文化

2015

- 8

我見證這一代最傑出的心靈毀於癲狂⋯⋯

出版60年 印行逾百萬冊

繁體中英對照 首度上市

這部詩集收錄了金斯堡最具代表性的長詩〈嚎叫〉,以及〈美國〉、〈加州超市〉等其他九首作品。

1955年,金斯堡於舊金山的一場詩歌朗讀會發表〈嚎叫〉,並於次年交由「城市之光」書店出版。其中一批準備發行至英國的詩集,被美國海關以「影響兒童身心」為由查扣,檢察官更以此起訴城市之光。這場官司,引發美國社會重新檢討政府的言論審查權,飽受麥卡錫主義壓抑的文化界彷彿找到出口,紛紛出面支持捍衛「城市之光」,原本只在西岸文化圈引起漣漪的《嚎叫》,意外地在全美掀起洶湧波濤,凱魯亞克等人的作品接著陸續發表,「垮掉的一代」就此擴及世界。

「沒有他,這半個世紀的美國歷史就會像一本缺頁的書,難以卒讀。」——北島

「自惠特曼之後,從來沒有人賦予詩歌如此巨大的文化和政治力量。」——張鐵志

出版60年 印行逾百萬冊

繁體中英對照 首度上市

這部詩集收錄了金斯堡最具代表性的長詩〈嚎叫〉,以及〈美國〉、〈加州超市〉等其他九首作品。

1955年,金斯堡於舊金山的一場詩歌朗讀會發表〈嚎叫〉,並於次年交由「城市之光」書店出版。其中一批準備發行至英國的詩集,被美國海關以「影響兒童身心」為由查扣,檢察官更以此起訴城市之光。這場官司,引發美國社會重新檢討政府的言論審查權,飽受麥卡錫主義壓抑的文化界彷彿找到出口,紛紛出面支持捍衛「城市之光」,原本只在西岸文化圈引起漣漪的《嚎叫》,意外地在全美掀起洶湧波濤,凱魯亞克等人的作品接著陸續發表,「垮掉的一代」就此擴及世界。

「沒有他,這半個世紀的美國歷史就會像一本缺頁的書,難以卒讀。」——北島

「自惠特曼之後,從來沒有人賦予詩歌如此巨大的文化和政治力量。」——張鐵志

金氏彻平 : 卓之物 豆瓣

作者:

尤伦斯当代艺术中心 编著

2013

- 6

本书是“金氏彻平:卓之物”的展览画册,本次展览展出了金氏彻平2012年夏季在ucca驻留期间特别创作的作品,他收集日常用品——呼啦圈、购物车、苏联恐龙等,把并它们安插在塑料装置及纸板拼贴作品中,创造出弗兰肯斯坦式的怪物,探索了功用与形式分离的情境。

荆棘鸟 豆瓣

The Thorn Birds

8.7 (105 个评分)

作者:

[澳大利亚] 考琳·麦卡洛

译者:

曾胡

译林出版社

1998

- 7

《荆棘鸟》是一部澳大利亚的家世小说,以女主人公梅吉和神父拉尔夫的爱情纠葛为主线,描写了克利里一家三代人的故事,时间跨度长达半个多世纪。拉尔夫一心向往教会的权力,却爱上了克利里家的美丽少女梅吉。为了他追求的“上帝”,他抛弃了世俗的爱情,然而内心又极度矛盾和痛苦。以此为中心,克利里家族十余名成员的悲欢离合也得以展现。

小说情节曲折生动,结构严密精巧,文笔清新婉丽。在描写荒蛮广漠的澳大利业风光时,颇有苍凉悲壮之美;同时女作家对女人爱情心态的探索,又十分细腻感人,故而这部作品有澳大利亚的《飘》之誉。

小说情节曲折生动,结构严密精巧,文笔清新婉丽。在描写荒蛮广漠的澳大利业风光时,颇有苍凉悲壮之美;同时女作家对女人爱情心态的探索,又十分细腻感人,故而这部作品有澳大利亚的《飘》之誉。

爱情、疯狂和死亡的故事 豆瓣

作者:

(乌拉圭)奥拉西奥·基罗加

译者:

林光

新华出版社

2011

《爱情、疯狂和死亡的故事》内容简介:乌拉圭作家奥拉西奥•基罗加(Horacio Quiroga),是拉丁美洲最受渎者喜爱的短篇小说作家,在拉丁美洲文学史上占有一席不可忽视的地位,曾被誉为“短篇小说之王”。在乌拉圭首都的书店里、书摊上,到处都能买到他各种版本的著作。他的作品被选入课本。在他的家乡有以他名字命名的旅馆和菜肴。他的作品以其独特的题材、新颖的创作方法、简洁流畅的语言和深刻的思想内涵,在当今世界文坛上仍有持久的影响。凡阅读他的作品的读者,必定会被他的艺术魅力深深感染。