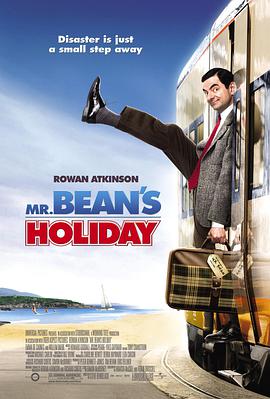

憨豆的黄金周 (2007) 维基数据 IMDb 豆瓣

Mr. Bean's Holiday

7.9 (389 个评分)

导演:

史蒂夫·班德莱克

演员:

罗温·艾金森

/

马克思·鲍德里

…

其它标题:

Mr. Bean's Holiday

/

憨豆先生2法国假期

…

憨豆先生(罗温•艾金森 Rowan Atkinson 饰)总是傻人有傻福。他买彩票意外获得前往法国度假的机会。憨豆先生马上收拾好行囊,前往法国圆他的先锋派电影之梦!抵达巴黎后,憨豆先生遇到了一位来自俄罗斯的戛纳电影节评委。奇思妙想的憨豆希望能拍摄一部关于自己的先锋派电影,于是做事从来不顾后果的他带上了与那位俄罗斯评委走散的儿子,两人跳上了火车,路上扮演一对父子,却因语言不通大闹笑话,最后陷入了困境。

憨豆最后会被作为“绑架者”被捕还是凭借他的影片入围嘎纳,夺得大奖?

憨豆最后会被作为“绑架者”被捕还是凭借他的影片入围嘎纳,夺得大奖?