社会

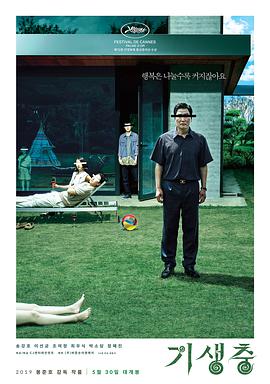

寄生虫 (2019) TMDB IMDb Eggplant.place 豆瓣 维基数据

기생충

8.4 (2668 个评分)

导演:

奉俊昊

演员:

宋康昊

/

李善均

…

其它标题:

Parasite

/

Parasitas

…

基宇(崔宇植 饰)出生在一个贫穷的家庭之中,和妹妹基婷(朴素丹 饰)以及父母在狭窄的地下室里过着相依为命的日子。一天,基宇的同学上门拜访,他告诉基宇,自己在一个有钱人家里给他们的女儿做家教,太太是一个头脑简单出手又阔绰的女人,因为自己要出国留学,所以将家教的职位暂时转交给基宇。就这样,基宇来到了朴社长(李善均 饰)家中,并且见到了他的太太(赵汝贞 饰),没过多久,基宇的妹妹和父母也如同寄生虫一般的进入了朴社长家里工作。然而,他们的野心并没有止步于此,基宇更是和大小姐坠入了爱河。随着时间的推移,朴社长家里隐藏的秘密渐渐浮出了水面。

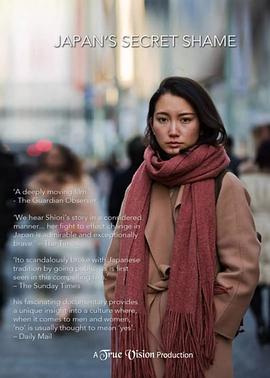

日本之耻 (2018) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

Japan's Secret Shame

9.3 (367 个评分)

导演:

埃里卡·詹金

演员:

伊藤诗织

其它标题:

Japan's Secret Shame

/

日本之恥

…

这部电影讲述了一位29岁的日本记者伊藤诗织的动人故事,她声称自己是在2015年的一次工作晚餐会上被时任东京广播公司华盛顿分社的社长、日本首相安倍晋三的传记作者山口敬之强奸。但山口先生强烈否认了这一说法。

尽管向警方报案,但警方要求伊藤用真人大小的娃娃重新模拟所谓的强奸案,该案件经过一年的调查后被撤销。当伊藤采取前所未有的决定公开她的指控并揭露她的身份时,她遭到了公开的羞辱和仇恨邮件。

这部影片在上映后的一年内,以独特的方式记录了伊藤。虽然全球MeToo运动激励全世界的女性大肆宣传他们对性侵犯的指控,但在日本的回应却很平静。伊藤没有被吓倒,她访问了认为她失败的机构,并见了其他害怕不敢说话的女性。这部电影将伊藤的故事与日本更广泛的社会背景交织在一起,直到2017年,强奸的最低刑期短于盗窃。

尽管向警方报案,但警方要求伊藤用真人大小的娃娃重新模拟所谓的强奸案,该案件经过一年的调查后被撤销。当伊藤采取前所未有的决定公开她的指控并揭露她的身份时,她遭到了公开的羞辱和仇恨邮件。

这部影片在上映后的一年内,以独特的方式记录了伊藤。虽然全球MeToo运动激励全世界的女性大肆宣传他们对性侵犯的指控,但在日本的回应却很平静。伊藤没有被吓倒,她访问了认为她失败的机构,并见了其他害怕不敢说话的女性。这部电影将伊藤的故事与日本更广泛的社会背景交织在一起,直到2017年,强奸的最低刑期短于盗窃。

小偷家族 (2018) 豆瓣 TMDB 维基数据 IMDb

万引き家族

8.8 (2050 个评分)

导演:

是枝裕和

演员:

中川雅也

/

安藤樱

…

其它标题:

万引き家族

/

Shoplifters

…

东京的都市丛林中央,残存着一栋古旧寒酸的老房子,这里局促地生活着柴田一家五口人。在工地当临时工的男人阿治(Lily Franky 饰)经常带着儿子祥太(城桧吏 饰)到超市盗窃生活用品,这一天,他们回家路上遇到了独自待在户外的四岁女孩由里(佐佐木美结 饰)。妻子信代(安藤樱 饰)起初极力主张将女孩送回父母身边,但当看到女孩原生家庭的状况时又心生恻隐。原本柴田家就靠着老奶奶初枝(树木希林 饰)的养老金度日,而今多了一口人,自然更艰辛了几分。包括信代的妹妹亚纪(松冈茉优 饰)在内,虽然一家人游走在贫困和违法的边缘,但笃深的羁绊将他们紧紧联系在一起,使他们的心不会随着冰冷的都市而寒冷下去……

本片荣获第71届戛纳电影节金棕榈

本片荣获第71届戛纳电影节金棕榈

嘉年华 (2017) IMDb 豆瓣 TMDB 维基数据

嘉年华

8.5 (979 个评分)

导演:

文晏

演员:

文淇

/

周美君

…

其它标题:

Angels Wear White

/

嘉年華

…

小米(文淇 饰)在位于风景区的一间酒店里打工。一天,正值小米当班,一个男人带着两个看上去还是小学生的女孩子来开房,虽然心中所有顾虑,但小米秉着多一事不如少一事的念头替他们开了两间房。之后,在监控录像里,小米看到男人在半推半就之下进入了两个女孩的房间,心中隐隐觉得不安的小米将这一幕用手机录了下来。

两个女孩一个叫孟小文(周美君 饰),一个叫张新新(蒋欣悦 饰),那个男人是他们的“干爹”。东窗事发之后,小文的母亲报警并找到了律师郝洁(史可 饰),希望法律能够还他们一个公道。然而事与愿违,证据的缺乏让嫌疑人迟迟不能定罪,而最最关键的证据,正掌握在小米的手中。

两个女孩一个叫孟小文(周美君 饰),一个叫张新新(蒋欣悦 饰),那个男人是他们的“干爹”。东窗事发之后,小文的母亲报警并找到了律师郝洁(史可 饰),希望法律能够还他们一个公道。然而事与愿违,证据的缺乏让嫌疑人迟迟不能定罪,而最最关键的证据,正掌握在小米的手中。

弄潮兒 豆瓣 Goodreads

Tide Players : The Movers and Shakers of a Rising China

8.3 (22 个评分)

作者:

查建英

译者:

張鶴

/

牟子寧

牛津大學出版社

2013

- 12

我們把在潮中戲水的弄潮兒,來比喻有勇敢進取精神的人。

本書分為兩個部分。第一部分的主人公是企業家。他們從貧窮到富有的故事多姿多彩,而且帶有明顯的中國特色:潘石屹、張欣是一對在外人看來不太可能成為夫妻的夫妻,攜手成為中國房地產界中的翹楚;孫立哲是一個善於順應時代潮流的天才,把自己從文革中毛澤東喜愛的「赤腳醫生」變成了特立獨行的出版商;張大中是一個矢志為母親洗清冤屈的家電連鎖企業巨頭,他的母親以「反革命分子」的罪名被當局用最殘忍的方式處決。

第二組人物以知識分子為主。文中涉及北京大學的教授們,他們如何捲入了一場關於教育改革的激烈論戰;作者哥哥查建國,一個因參與組建「中國民主黨」而獲罪並在監獄服刑九年的持不同政見者;最後是一位當過文化部長的作家王蒙,人們為他到底是共產黨的辯護士亦或是可能獲得諾貝爾文學獎的偉大作家而分成兩派。

追蹤並記錄這些鮮活的人物和他們的故事,讓這些故事加深讀者對當代中國的理解。這本書可以幫助讀者更好地瞭解目前發生在中國以及中國人身邊的、錯綜複雜、前景未明但卻生機勃勃的歷史轉變。

本書分為兩個部分。第一部分的主人公是企業家。他們從貧窮到富有的故事多姿多彩,而且帶有明顯的中國特色:潘石屹、張欣是一對在外人看來不太可能成為夫妻的夫妻,攜手成為中國房地產界中的翹楚;孫立哲是一個善於順應時代潮流的天才,把自己從文革中毛澤東喜愛的「赤腳醫生」變成了特立獨行的出版商;張大中是一個矢志為母親洗清冤屈的家電連鎖企業巨頭,他的母親以「反革命分子」的罪名被當局用最殘忍的方式處決。

第二組人物以知識分子為主。文中涉及北京大學的教授們,他們如何捲入了一場關於教育改革的激烈論戰;作者哥哥查建國,一個因參與組建「中國民主黨」而獲罪並在監獄服刑九年的持不同政見者;最後是一位當過文化部長的作家王蒙,人們為他到底是共產黨的辯護士亦或是可能獲得諾貝爾文學獎的偉大作家而分成兩派。

追蹤並記錄這些鮮活的人物和他們的故事,讓這些故事加深讀者對當代中國的理解。這本書可以幫助讀者更好地瞭解目前發生在中國以及中國人身邊的、錯綜複雜、前景未明但卻生機勃勃的歷史轉變。

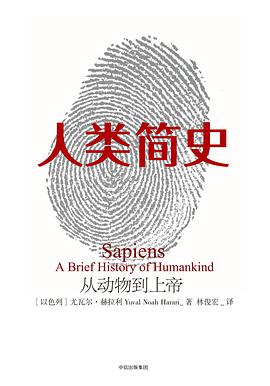

人类简史 豆瓣 Goodreads 豆瓣

Sapiens: Brief History of Humankind

8.5 (88 个评分)

作者:

[以] 尤瓦尔·赫拉利

译者:

林俊宏

中信出版集团

2017

- 2

【内容简介】

十万年前,地球上至少有六种不同的人,

但今日,世界舞台为什么只剩下我们自己?

从只能啃食虎狼吃剩残骨的猿人,到跃居食物链顶端的智人,

从雪维洞穴壁上的原始人手印,到阿姆斯特朗登上月球的脚印,

从认知革命、农业革命,到科学革命、生物科技革命,

我们是如何登上世界舞台成为万物之灵的?

从公元前18世纪的《汉谟拉比法典》,到18世纪的美国独立宣言,

从帝国主义、资本主义,到自由主义、消费主义,

从兽欲,到物欲,从兽性、人性,到神性,

我们了解自己吗?我们过得更快乐吗?

我们究竟希望自己得到什么、变成什么?

《人类简史:从动物到上帝》是以色列新锐历史学家尤瓦尔·赫拉利代表作品,书写从十万年前有生命迹象开始到21世纪资本、科技交织的人类发展史,将科学和历史编织在一起,从全新的角度阐述地球上智人的发展历史。

全书从三大线索理清人类发展脉络,认知革命、农业革命、科技革命彻底改变了人类历史。认知革命使人类成为想象的共同体,农业革命使人类陷入奢侈生活的陷阱,科技革命终将使人类成为神一样的存在。人类通过想象和虚构的能力将彼此连接、有效合作,国家、宗教、企业都是想象和虚构的现实,人类依靠这种想象来寻找认同、开展合作,由此一步步登上食物链的顶端,抵达其他生物无法企及的地位。

这是一部宏大的人类简史,理清影响人类发展的重大脉络,挖掘人类文化、宗教、法律、国家、信贷等产生的根源,更见微知著、以小写大,让人类在大历史中重新审视我们自己,审视我们周围的世界。

-------------

见识丛书(见识城邦出品):

《见识丛书01:时间地图:大历史,130亿年前至今》[美]大卫·克里斯蒂安

《见识丛书02:太阳底下的新鲜事:20世纪人与环境的全球互动》[美]约翰·R. 麦克尼尔

《见识丛书03:革命的年代:1789—1848》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

《见识丛书04:资本的年代:1848—1875》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

《见识丛书05:帝国的年代:1875—1914》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

《见识丛书06:极端的年代:1914—1991》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

《见识丛书07:守夜人的钟声:我们时代的危机和出路》[美]丽贝卡·D. 科斯塔

《见识丛书08:1913,一战前的世界》[英]查尔斯·埃默森

《见识丛书09:文明史:人类五千年文明的传承与交流》[法]费尔南·布罗代尔

《见识丛书10:基因传:众生之源》(平装+精装)[美]悉达多·穆克吉

《见识丛书11:一万年的爆发:文明如何加速人类进化》[美]格雷戈里·柯克伦 [美]亨利·哈本丁

《见识丛书12:审问欧洲:二战时期的合作、抵抗与报复》[美]伊斯特万·迪克

《见识丛书13:哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》[美] 艾尔弗雷德·W. 克罗斯比

《见识丛书14:从黎明到衰落:西方文化生活五百年,1500年至今》(平装+精装)[美]雅克·巴尔赞

《见识丛书15:瘟疫与人》[美]威廉·麦克尼尔

《见识丛书16:西方的兴起:人类共同体史》[美]威廉·麦克尼尔

《见识丛书17:奥斯曼帝国的终结:战争、革命以及现代中东的诞生,1908—1923》[美]西恩·麦克米金

《见识丛书18:科学的诞生:科学革命新史(上下册)》(平装+精装)[美]戴维·伍顿

《见识丛书19:内战,观念中的历史》[美] 大卫•阿米蒂奇

《见识丛书20:第五次开始》[美]罗伯特·L. 凯利

《见识丛书21:人类简史:从动物到上帝》(平装+精装)[以色列]尤瓦尔·赫拉利

《见识丛书22:黑暗大陆:20世纪的欧洲》[英]马克·马佐尔

《见识丛书23:现实主义者的乌托邦:如何开创一个理想世界》[荷]罗杰·布雷格曼

《见识丛书24:民粹主义大爆炸:经济大衰退如何改变美国和欧洲政治》[美]约翰·朱迪斯

《见识丛书25:自私的基因(40周年纪念版)》(平装+精装)[英]理查德·道金斯

《见识丛书26:权力与文化:日美战争1941—1945》[美]入江昭

《见识丛书27:犹太文明:比较视野下的犹太历史》[美] S.N.艾森斯塔特

《见识丛书28:技术垄断:文化向技术投降》[美]尼尔·波兹曼

《见识丛书29:黑火药时代:中国、军事创新与世界史上的西方崛起》[美]欧阳泰

《见识丛书30:当代欧洲史》[美]斯图尔特·休斯

《见识丛书31:从航海图到世界史:海上道路改变历史》[日]宫崎正胜

《见识丛书32:1491:前哥伦布时代美洲启示录》[美]查尔斯·曼恩

《见识丛书33:1493:物种大交换开创的世界史》[美]查尔斯·曼恩

《见识丛书34:专家之死》[美]托马斯·尼克尔斯

《见识丛书35:大历史与人类的未来》[荷]弗雷德·斯皮尔

……后续新品,敬请关注……

--------------------------

【编辑推荐】

第十届文津图书奖获奖图书

第三届“水木书榜·清华学生喜爱的十本好书”之一

奥巴马、比尔·盖茨、扎克伯格、贾雷德·戴蒙德、罗振宇、陈嘉映等高度赞扬

一、以色列新锐历史学家尤瓦尔•赫拉利代表作

本书作者尤瓦尔·赫拉利是牛津大学历史学博士,耶路撒冷希伯来大学的历史系教授。作为一名学者尤瓦尔精通世界史、中世纪史与军事史,不过现在他的研究主要集中在宏观历史问题上。随着关注点的扩大,他的学识也更加广博,除了历史,哲学、人类学、生态学、基因学等各种学科的理念他也能信手拈来。尤瓦尔颇具新意而又耐人寻味的研究使其成为令人瞩目的新锐历史学家、影响力惊人的历史作家。

二、一部宏大的、突破性的人类简史,讲清“我是谁,我从哪里来,又要到哪里去”三大基本问题,理清了影响人类发展的重大脉络

“我是谁,我从哪里来,又要到哪里去”是我们经常需要面对的三大基本问题,如今,面对基因科技和人工智能两大科技进展带来的挑战,我们到了需要重新讨论和定义“人类”这个物种的时候了。我们人类究竟是怎么回事?我们还是无以伦比的智慧动物吗?时代要进入后人类时代了吗?如果这个后人类时代必然来临,我们人类怎么办?《人类简史》带着新的问题,用新的思维,打破学科界限和过去的思维局限,重新梳理人类历史,提出新的解释,理清了影响人类发展的重大脉络。

三、 摒弃“人类中心论”“西方中心论”“民族国家中心论”等传统历史理论框架和写作思路,从全新的视角观察人类的起源和发展

今天,我们生活在一个以人为本的世界,一个以人类为中心和崇拜对象的世界。人成了万物的尺度,我们早已不把自己当成动物看待了,对其他物种而言,我们是神一样的存在。《人类简史》勇敢地抛开潜意识里的固有观念,将我们对自身的既有认识全部归零,将人类彻底还原成动物的一种,然后在“太空间谍卫星的高度”上还原人类一路走来的真实状况,看到与之前截然不同的地球变迁和人类历史发展新图景。

四、打破学科边界,融合多学科多领域知识,在知识日益碎片化的时代,为读者提供统合性知识,讲清楚地球和人类自己的完整故事

本书融合了考古学、生物学、历史学、社会学、心理学、哲学、经济学、政治学等多个学科前沿知识,将科学和历史编织在一起,综合各领域知识全面阐述地球上智人的发展历程,为我们讲述地球和人类自己的完整故事。

五、打通时间线,重新定义时间和历史,在一个更大的时间尺度里重新审视人类自身,审视我们周围的世界

历史学本身就是关于时间的学问,时间尺度决定了我们的视野宽度,用什么样的时间尺度,就决定我们可能看得多远。以往历史研究一般以500年、1000年或5000年为时间尺度,易落入西方中心论、民族国家中心论的窠臼,尤瓦尔·赫拉利大胆地将时间推回到大约135亿年前宇宙大爆炸那一刻,从全部时间的起点开始讲起,一直讲到今天,再讲到未来,这就是《人类简史》使用的时间尺度,彻底打通了时间线,重新定义了时间和历史,让我们得以在一个更大的时间尺度里重新审视人类自身,审视我们周围的世界

六、兼具思想性和易读性,引发广泛热议的经典历史通俗读物

作者尤瓦尔·赫拉利本人博学多识,他不仅会写些学术性较强的著作,也能用通俗易懂的语言向大众讲述他眼中的世界史。《人类简史》深入浅出、通俗易懂,以新颖的思想和通俗的语言冲击着当代历史界,引发多国版权大战,获得奥巴马、比尔·盖茨、扎克伯格、贾雷德·戴蒙德、罗振宇、陈嘉映、姬十三等高度赞扬,吸引着越来越多不同行业、不同年龄的读者,从学生、学者到科技达人、政商精英,越来越多的人翻阅此书。

--------------------------

【精彩评论】

这本书十分有趣并令人兴奋…作者告诉我们人类是怎样在地球上生存的,农业以及科学存在的时间是如此之短以至于我们不应该将之视为理所当然。

——贝拉克·侯赛因·奥巴马(第44任美国总统)

我会把这本书推荐给所有对人类历史感兴趣的读者,你会发现这本书令你难以撒手。

——比尔·盖茨(美国微软公司联合创始人)

本书是一部有关人类文明的宏大历史叙述——人类如何从早期的狩猎-采集者起步,直到当代社会和经济如何组织。上次我们读了伊本•赫勒敦的《历史绪论》,那是14世纪知识分子看待世界历史的角度,现在我们要读的这本《人类简史》则是对很多相似问题的当代阐释。我非常期待了解这些别开生面的见解。

——马克·扎克伯格(Facebook创始人兼首席执行官)

2015年如果要推荐一本书,我就推荐这本。《人类简史》跳出了人类中心主义的圈子,从更广的视野阐述了人类从一个普通物种的智人,通过认知革命、农业革命和科学革命,一步步走到今天无以伦比的统治地位。它让我们以一种新的视角审视我们人类自己,审视我们地球。

——林建华(北京大学校长)

我拿起这本《人类简史》立刻“着道”了——拿起了就放不下,几乎一口气读完。吸引力主要来自作者才思的旷达敏捷,还有译者文笔的生动晓畅,而书中屡屡提及中国的相关史实,也能让人感到一种说不出的亲切,好像自己也被融入其中,读来欲罢不能。

——高毅(北京大学历史系教授)

我在节目里多次推荐过《人类简史:从动物到上帝》,它对我启发最大的地方是捅破了一层窗户纸。它说人类最根本的能力是想象和虚构的能力,然后人们在这个不靠谱的基础上展开了合作,这才是我们这个物种真正有力量的地方。

——罗振宇(罗辑思维、得到APP创始人)

《人类简史》的目的不是传授人类考古学的所有研究成果,而是提供一种看历史的视角,一种全局的观点。当你不再执着于科学、政治或宗教等某一个领域的发展过程,而是关注人类社会的整体演变,观察这些领域之间的相互作用,你会感到你脑海中零碎的历史知识忽然像拼图一样各就各位,构成一幅宏大的图景,这样的视角非常新鲜。

——姬十三(果壳网CEO、科学松鼠会创始人)

这部人类史不强调历史细节,而是从人性的角度对人类如何到今天进行了深入思考,引入了许多基因历史研究成果,对人类社会构成的理解和分析,对人的生活习性和文化的理解都有独到角度。对于我们不简单化地理解和思考人性大有裨益。

——张颐武(北京大学中文系教授、博士生导师)

作者从7万年前智人的出现写起,写道我们这个世纪,还写了几行对未来的预想,中文不过400页,利用了生物学、人类学、历史学、社会学等等好多领域的知识,涉及人类生活的方方面面。

——陈嘉映(首都师范大学哲学系教授)

《人类简史:从动物到上帝》的视角和结论,非常有趣。不像我们所熟知的国家史、年代史或人物史。有点偏哲学和思想层面。

——傅盛(猎豹移动CEO、紫牛基金创始人)

《人类简史:从动物到上帝》为什么能够在国际畅销书榜上爆冲?原因很简单,它处理的是历史的大问题、现代世界的大问题,而且,它的写作风格是刻骨铭心的生动。你会爱上它!

——贾雷德·戴蒙德(普利策奖得主、《枪炮、病菌与钢铁》作者)

这是此类大历史中很好的一本:规模宏大但绝非泛泛而谈;具有时代性又不花哨,观念惊世骇俗但绝不是个简单的反对者。每个人都能在书里找到一部分和另外的人开始讨论,但是弄清楚是哪部分、为什么,对我们都有好处。

——斯蒂文·刚尼(牛津大学历史学院院长)

十万年前,地球上至少有六种不同的人,

但今日,世界舞台为什么只剩下我们自己?

从只能啃食虎狼吃剩残骨的猿人,到跃居食物链顶端的智人,

从雪维洞穴壁上的原始人手印,到阿姆斯特朗登上月球的脚印,

从认知革命、农业革命,到科学革命、生物科技革命,

我们是如何登上世界舞台成为万物之灵的?

从公元前18世纪的《汉谟拉比法典》,到18世纪的美国独立宣言,

从帝国主义、资本主义,到自由主义、消费主义,

从兽欲,到物欲,从兽性、人性,到神性,

我们了解自己吗?我们过得更快乐吗?

我们究竟希望自己得到什么、变成什么?

《人类简史:从动物到上帝》是以色列新锐历史学家尤瓦尔·赫拉利代表作品,书写从十万年前有生命迹象开始到21世纪资本、科技交织的人类发展史,将科学和历史编织在一起,从全新的角度阐述地球上智人的发展历史。

全书从三大线索理清人类发展脉络,认知革命、农业革命、科技革命彻底改变了人类历史。认知革命使人类成为想象的共同体,农业革命使人类陷入奢侈生活的陷阱,科技革命终将使人类成为神一样的存在。人类通过想象和虚构的能力将彼此连接、有效合作,国家、宗教、企业都是想象和虚构的现实,人类依靠这种想象来寻找认同、开展合作,由此一步步登上食物链的顶端,抵达其他生物无法企及的地位。

这是一部宏大的人类简史,理清影响人类发展的重大脉络,挖掘人类文化、宗教、法律、国家、信贷等产生的根源,更见微知著、以小写大,让人类在大历史中重新审视我们自己,审视我们周围的世界。

-------------

见识丛书(见识城邦出品):

《见识丛书01:时间地图:大历史,130亿年前至今》[美]大卫·克里斯蒂安

《见识丛书02:太阳底下的新鲜事:20世纪人与环境的全球互动》[美]约翰·R. 麦克尼尔

《见识丛书03:革命的年代:1789—1848》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

《见识丛书04:资本的年代:1848—1875》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

《见识丛书05:帝国的年代:1875—1914》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

《见识丛书06:极端的年代:1914—1991》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

《见识丛书07:守夜人的钟声:我们时代的危机和出路》[美]丽贝卡·D. 科斯塔

《见识丛书08:1913,一战前的世界》[英]查尔斯·埃默森

《见识丛书09:文明史:人类五千年文明的传承与交流》[法]费尔南·布罗代尔

《见识丛书10:基因传:众生之源》(平装+精装)[美]悉达多·穆克吉

《见识丛书11:一万年的爆发:文明如何加速人类进化》[美]格雷戈里·柯克伦 [美]亨利·哈本丁

《见识丛书12:审问欧洲:二战时期的合作、抵抗与报复》[美]伊斯特万·迪克

《见识丛书13:哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》[美] 艾尔弗雷德·W. 克罗斯比

《见识丛书14:从黎明到衰落:西方文化生活五百年,1500年至今》(平装+精装)[美]雅克·巴尔赞

《见识丛书15:瘟疫与人》[美]威廉·麦克尼尔

《见识丛书16:西方的兴起:人类共同体史》[美]威廉·麦克尼尔

《见识丛书17:奥斯曼帝国的终结:战争、革命以及现代中东的诞生,1908—1923》[美]西恩·麦克米金

《见识丛书18:科学的诞生:科学革命新史(上下册)》(平装+精装)[美]戴维·伍顿

《见识丛书19:内战,观念中的历史》[美] 大卫•阿米蒂奇

《见识丛书20:第五次开始》[美]罗伯特·L. 凯利

《见识丛书21:人类简史:从动物到上帝》(平装+精装)[以色列]尤瓦尔·赫拉利

《见识丛书22:黑暗大陆:20世纪的欧洲》[英]马克·马佐尔

《见识丛书23:现实主义者的乌托邦:如何开创一个理想世界》[荷]罗杰·布雷格曼

《见识丛书24:民粹主义大爆炸:经济大衰退如何改变美国和欧洲政治》[美]约翰·朱迪斯

《见识丛书25:自私的基因(40周年纪念版)》(平装+精装)[英]理查德·道金斯

《见识丛书26:权力与文化:日美战争1941—1945》[美]入江昭

《见识丛书27:犹太文明:比较视野下的犹太历史》[美] S.N.艾森斯塔特

《见识丛书28:技术垄断:文化向技术投降》[美]尼尔·波兹曼

《见识丛书29:黑火药时代:中国、军事创新与世界史上的西方崛起》[美]欧阳泰

《见识丛书30:当代欧洲史》[美]斯图尔特·休斯

《见识丛书31:从航海图到世界史:海上道路改变历史》[日]宫崎正胜

《见识丛书32:1491:前哥伦布时代美洲启示录》[美]查尔斯·曼恩

《见识丛书33:1493:物种大交换开创的世界史》[美]查尔斯·曼恩

《见识丛书34:专家之死》[美]托马斯·尼克尔斯

《见识丛书35:大历史与人类的未来》[荷]弗雷德·斯皮尔

……后续新品,敬请关注……

--------------------------

【编辑推荐】

第十届文津图书奖获奖图书

第三届“水木书榜·清华学生喜爱的十本好书”之一

奥巴马、比尔·盖茨、扎克伯格、贾雷德·戴蒙德、罗振宇、陈嘉映等高度赞扬

一、以色列新锐历史学家尤瓦尔•赫拉利代表作

本书作者尤瓦尔·赫拉利是牛津大学历史学博士,耶路撒冷希伯来大学的历史系教授。作为一名学者尤瓦尔精通世界史、中世纪史与军事史,不过现在他的研究主要集中在宏观历史问题上。随着关注点的扩大,他的学识也更加广博,除了历史,哲学、人类学、生态学、基因学等各种学科的理念他也能信手拈来。尤瓦尔颇具新意而又耐人寻味的研究使其成为令人瞩目的新锐历史学家、影响力惊人的历史作家。

二、一部宏大的、突破性的人类简史,讲清“我是谁,我从哪里来,又要到哪里去”三大基本问题,理清了影响人类发展的重大脉络

“我是谁,我从哪里来,又要到哪里去”是我们经常需要面对的三大基本问题,如今,面对基因科技和人工智能两大科技进展带来的挑战,我们到了需要重新讨论和定义“人类”这个物种的时候了。我们人类究竟是怎么回事?我们还是无以伦比的智慧动物吗?时代要进入后人类时代了吗?如果这个后人类时代必然来临,我们人类怎么办?《人类简史》带着新的问题,用新的思维,打破学科界限和过去的思维局限,重新梳理人类历史,提出新的解释,理清了影响人类发展的重大脉络。

三、 摒弃“人类中心论”“西方中心论”“民族国家中心论”等传统历史理论框架和写作思路,从全新的视角观察人类的起源和发展

今天,我们生活在一个以人为本的世界,一个以人类为中心和崇拜对象的世界。人成了万物的尺度,我们早已不把自己当成动物看待了,对其他物种而言,我们是神一样的存在。《人类简史》勇敢地抛开潜意识里的固有观念,将我们对自身的既有认识全部归零,将人类彻底还原成动物的一种,然后在“太空间谍卫星的高度”上还原人类一路走来的真实状况,看到与之前截然不同的地球变迁和人类历史发展新图景。

四、打破学科边界,融合多学科多领域知识,在知识日益碎片化的时代,为读者提供统合性知识,讲清楚地球和人类自己的完整故事

本书融合了考古学、生物学、历史学、社会学、心理学、哲学、经济学、政治学等多个学科前沿知识,将科学和历史编织在一起,综合各领域知识全面阐述地球上智人的发展历程,为我们讲述地球和人类自己的完整故事。

五、打通时间线,重新定义时间和历史,在一个更大的时间尺度里重新审视人类自身,审视我们周围的世界

历史学本身就是关于时间的学问,时间尺度决定了我们的视野宽度,用什么样的时间尺度,就决定我们可能看得多远。以往历史研究一般以500年、1000年或5000年为时间尺度,易落入西方中心论、民族国家中心论的窠臼,尤瓦尔·赫拉利大胆地将时间推回到大约135亿年前宇宙大爆炸那一刻,从全部时间的起点开始讲起,一直讲到今天,再讲到未来,这就是《人类简史》使用的时间尺度,彻底打通了时间线,重新定义了时间和历史,让我们得以在一个更大的时间尺度里重新审视人类自身,审视我们周围的世界

六、兼具思想性和易读性,引发广泛热议的经典历史通俗读物

作者尤瓦尔·赫拉利本人博学多识,他不仅会写些学术性较强的著作,也能用通俗易懂的语言向大众讲述他眼中的世界史。《人类简史》深入浅出、通俗易懂,以新颖的思想和通俗的语言冲击着当代历史界,引发多国版权大战,获得奥巴马、比尔·盖茨、扎克伯格、贾雷德·戴蒙德、罗振宇、陈嘉映、姬十三等高度赞扬,吸引着越来越多不同行业、不同年龄的读者,从学生、学者到科技达人、政商精英,越来越多的人翻阅此书。

--------------------------

【精彩评论】

这本书十分有趣并令人兴奋…作者告诉我们人类是怎样在地球上生存的,农业以及科学存在的时间是如此之短以至于我们不应该将之视为理所当然。

——贝拉克·侯赛因·奥巴马(第44任美国总统)

我会把这本书推荐给所有对人类历史感兴趣的读者,你会发现这本书令你难以撒手。

——比尔·盖茨(美国微软公司联合创始人)

本书是一部有关人类文明的宏大历史叙述——人类如何从早期的狩猎-采集者起步,直到当代社会和经济如何组织。上次我们读了伊本•赫勒敦的《历史绪论》,那是14世纪知识分子看待世界历史的角度,现在我们要读的这本《人类简史》则是对很多相似问题的当代阐释。我非常期待了解这些别开生面的见解。

——马克·扎克伯格(Facebook创始人兼首席执行官)

2015年如果要推荐一本书,我就推荐这本。《人类简史》跳出了人类中心主义的圈子,从更广的视野阐述了人类从一个普通物种的智人,通过认知革命、农业革命和科学革命,一步步走到今天无以伦比的统治地位。它让我们以一种新的视角审视我们人类自己,审视我们地球。

——林建华(北京大学校长)

我拿起这本《人类简史》立刻“着道”了——拿起了就放不下,几乎一口气读完。吸引力主要来自作者才思的旷达敏捷,还有译者文笔的生动晓畅,而书中屡屡提及中国的相关史实,也能让人感到一种说不出的亲切,好像自己也被融入其中,读来欲罢不能。

——高毅(北京大学历史系教授)

我在节目里多次推荐过《人类简史:从动物到上帝》,它对我启发最大的地方是捅破了一层窗户纸。它说人类最根本的能力是想象和虚构的能力,然后人们在这个不靠谱的基础上展开了合作,这才是我们这个物种真正有力量的地方。

——罗振宇(罗辑思维、得到APP创始人)

《人类简史》的目的不是传授人类考古学的所有研究成果,而是提供一种看历史的视角,一种全局的观点。当你不再执着于科学、政治或宗教等某一个领域的发展过程,而是关注人类社会的整体演变,观察这些领域之间的相互作用,你会感到你脑海中零碎的历史知识忽然像拼图一样各就各位,构成一幅宏大的图景,这样的视角非常新鲜。

——姬十三(果壳网CEO、科学松鼠会创始人)

这部人类史不强调历史细节,而是从人性的角度对人类如何到今天进行了深入思考,引入了许多基因历史研究成果,对人类社会构成的理解和分析,对人的生活习性和文化的理解都有独到角度。对于我们不简单化地理解和思考人性大有裨益。

——张颐武(北京大学中文系教授、博士生导师)

作者从7万年前智人的出现写起,写道我们这个世纪,还写了几行对未来的预想,中文不过400页,利用了生物学、人类学、历史学、社会学等等好多领域的知识,涉及人类生活的方方面面。

——陈嘉映(首都师范大学哲学系教授)

《人类简史:从动物到上帝》的视角和结论,非常有趣。不像我们所熟知的国家史、年代史或人物史。有点偏哲学和思想层面。

——傅盛(猎豹移动CEO、紫牛基金创始人)

《人类简史:从动物到上帝》为什么能够在国际畅销书榜上爆冲?原因很简单,它处理的是历史的大问题、现代世界的大问题,而且,它的写作风格是刻骨铭心的生动。你会爱上它!

——贾雷德·戴蒙德(普利策奖得主、《枪炮、病菌与钢铁》作者)

这是此类大历史中很好的一本:规模宏大但绝非泛泛而谈;具有时代性又不花哨,观念惊世骇俗但绝不是个简单的反对者。每个人都能在书里找到一部分和另外的人开始讨论,但是弄清楚是哪部分、为什么,对我们都有好处。

——斯蒂文·刚尼(牛津大学历史学院院长)

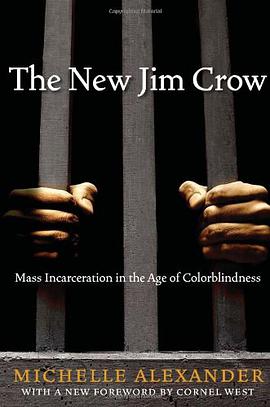

The New Jim Crow 豆瓣

作者:

Michelle Alexander

New Press, The

2012

- 1

The New Jim Crow was initially published with a modest first printing and reasonable expectations for a hard-hitting book on a tough topic. Now, ten-plus printings later, the long-awaited paperback version of the book Lani Guinier calls "brave and bold," and Pulitzer Prize–winner David Levering Lewis calls "stunning," will at last be available.

In the era of colorblindness, it is no longer socially permissible to use race, explicitly, as a justification for discrimination, exclusion, and social contempt. Yet, as legal star Michelle Alexander reveals, today it is perfectly legal to discriminate against convicted criminals in nearly all the ways that it was once legal to discriminate against African Americans. Once you're labeled a felon, the old forms of discrimination—employment discrimination, housing discrimination, denial of the right to vote, denial of educational opportunity, denial of food stamps and other public benefits, and exclusion from jury service—are suddenly legal.

Featured on The Tavis Smiley Show, Bill Moyers Journal, Democracy Now, and C-Span's Washington Journal, The New Jim Crow has become an overnight phenomenon, sparking a much-needed conversation—including a recent mention by Cornel West on Real Time with Bill Maher&mdas;about ways in which our system of mass incarceration has come to resemble systems of racial control from a different era.

In the era of colorblindness, it is no longer socially permissible to use race, explicitly, as a justification for discrimination, exclusion, and social contempt. Yet, as legal star Michelle Alexander reveals, today it is perfectly legal to discriminate against convicted criminals in nearly all the ways that it was once legal to discriminate against African Americans. Once you're labeled a felon, the old forms of discrimination—employment discrimination, housing discrimination, denial of the right to vote, denial of educational opportunity, denial of food stamps and other public benefits, and exclusion from jury service—are suddenly legal.

Featured on The Tavis Smiley Show, Bill Moyers Journal, Democracy Now, and C-Span's Washington Journal, The New Jim Crow has become an overnight phenomenon, sparking a much-needed conversation—including a recent mention by Cornel West on Real Time with Bill Maher&mdas;about ways in which our system of mass incarceration has come to resemble systems of racial control from a different era.

出租车 (2015) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

تاکسی

8.2 (171 个评分)

导演:

贾法·帕纳西

演员:

贾法·帕纳西

其它标题:

택시

/

تاکسی

…

一辆黄色出租车行驶在德黑兰熙熙攘攘的街道上。各种各样的乘客坐上车,每人都直率坦白地回答了司机的各种问题。而这个司机不是别人就是导演贾法•帕纳西本人。在这个移动摄影棚中,导演将摄像机放在仪表板上,通过这次有趣而戏剧的旅程,记录了伊朗社会的精神风貌。

导演说:“我是一名电影工作者,我什么都不做,只拍电影。电影是我的语言和生命的意义。没有什么能阻挡我拍电影。因为当我被推入最深的角落时,我与自我相连。在如此私密之处,尽管限制诸多,创作的需求已超越了欲望。我心系电影艺术。这就是为什么无论如何,我都要继续拍电影。只有这样,我才能尊重自己,感受到我还活着。”

导演说:“我是一名电影工作者,我什么都不做,只拍电影。电影是我的语言和生命的意义。没有什么能阻挡我拍电影。因为当我被推入最深的角落时,我与自我相连。在如此私密之处,尽管限制诸多,创作的需求已超越了欲望。我心系电影艺术。这就是为什么无论如何,我都要继续拍电影。只有这样,我才能尊重自己,感受到我还活着。”

Nothing to Envy 谷歌图书 豆瓣

9.2 (16 个评分)

作者:

Barbara Demick

Random House Publishing Group

2010

- 9

An eye-opening account of life inside North Korea—a closed world of increasing global importance—hailed as a “tour de force of meticulous reporting” (The New York Review of Books)

NATIONAL BOOK AWARD FINALIST • NATIONAL BOOK CRITICS CIRCLE AWARD FINALIST

In this landmark addition to the literature of totalitarianism, award-winning journalist Barbara Demick follows the lives of six North Korean citizens over fifteen years—a chaotic period that saw the death of Kim Il-sung, the rise to power of his son Kim Jong-il (the father of Kim Jong-un), and a devastating famine that killed one-fifth of the population.

Demick brings to life what it means to be living under the most repressive regime today—an Orwellian world that is by choice not connected to the Internet, where displays of affection are punished, informants are rewarded, and an offhand remark can send a person to the gulag for life. She takes us deep inside the country, beyond the reach of government censors, and through meticulous and sensitive reporting we see her subjects fall in love, raise families, nurture ambitions, and struggle for survival. One by one, we witness their profound, life-altering disillusionment with the government and their realization that, rather than providing them with lives of abundance, their country has betrayed them.

Praise for Nothing to Envy

“Provocative . . . offers extensive evidence of the author’s deep knowledge of this country while keeping its sights firmly on individual stories and human details.”—The New York Times

“Deeply moving . . . The personal stories are related with novelistic detail.”—The Wall Street Journal

“A tour de force of meticulous reporting.”—The New York Review of Books

“Excellent . . . humanizes a downtrodden, long-suffering people whose individual lives, hopes and dreams are so little known abroad.”—San Francisco Chronicle

“The narrow boundaries of our knowledge have expanded radically with the publication of Nothing to Envy. . . . Elegantly structured and written, [it] is a groundbreaking work of literary nonfiction.”—John Delury, Slate

“At times a page-turner, at others an intimate study in totalitarian psychology.”—The Philadelphia Inquirer

NATIONAL BOOK AWARD FINALIST • NATIONAL BOOK CRITICS CIRCLE AWARD FINALIST

In this landmark addition to the literature of totalitarianism, award-winning journalist Barbara Demick follows the lives of six North Korean citizens over fifteen years—a chaotic period that saw the death of Kim Il-sung, the rise to power of his son Kim Jong-il (the father of Kim Jong-un), and a devastating famine that killed one-fifth of the population.

Demick brings to life what it means to be living under the most repressive regime today—an Orwellian world that is by choice not connected to the Internet, where displays of affection are punished, informants are rewarded, and an offhand remark can send a person to the gulag for life. She takes us deep inside the country, beyond the reach of government censors, and through meticulous and sensitive reporting we see her subjects fall in love, raise families, nurture ambitions, and struggle for survival. One by one, we witness their profound, life-altering disillusionment with the government and their realization that, rather than providing them with lives of abundance, their country has betrayed them.

Praise for Nothing to Envy

“Provocative . . . offers extensive evidence of the author’s deep knowledge of this country while keeping its sights firmly on individual stories and human details.”—The New York Times

“Deeply moving . . . The personal stories are related with novelistic detail.”—The Wall Street Journal

“A tour de force of meticulous reporting.”—The New York Review of Books

“Excellent . . . humanizes a downtrodden, long-suffering people whose individual lives, hopes and dreams are so little known abroad.”—San Francisco Chronicle

“The narrow boundaries of our knowledge have expanded radically with the publication of Nothing to Envy. . . . Elegantly structured and written, [it] is a groundbreaking work of literary nonfiction.”—John Delury, Slate

“At times a page-turner, at others an intimate study in totalitarian psychology.”—The Philadelphia Inquirer

出梁庄记 豆瓣

8.4 (33 个评分)

作者:

梁鸿

花城出版社

2013

- 4

2010年《中国在梁庄》出版,它是梁庄人留守在梁庄的故事。但是,这并不是完整的梁庄,“梁庄”生命群体的另外重要一部分,进城农民,还没有被书写。

梁庄的打工者在城市打工时间最长的有超过30年,最短的才刚刚踏上漂泊之程。《出梁庄记》主要人物有51位,51位中,外出务工时间长达20年以上的有26个,外出务工时间10年以上的有15个,平均外出打工时间为16.7年。

然而,他们进入了中国的哪些城市?做什么样的工作?如何流转?他们与城市以什么样的关系存在?他们怎样思考梁庄,是否想回去?怎样思考所在的城市?怎样思考自己的生活?他们的历史形象,他们的身份,是如何被规定,被约束,并最终被塑造出来的?

中国有近2.5亿农民和梁庄打工者一样,他们是中国特色农民,长期远离土地,长期寄居城市,他们对故乡已经陌生,对城市未曾熟悉。然而,他们构成完整的农村与城市,构成完整的中国。他们是一个共同体的存在样态,我们是如何思考并以什么样的姿态参与了他们的生态发展?

说《出梁庄记》是《中国在梁庄》的延续,不如直言它是《中国在梁庄》更为深刻的扩展和掘进。一个村庄遍布在一个国家,其足迹是一个民族命运的当代画影,其诉说的眼泪,是今日中国澎湃的浊浪。

——阎连

《出梁庄记》具有“人间”气象。众生离家,大军般、大战般向“人间”而去,迁徙、流散、悲欢离合,构成了中国经验的浩大画卷。在小说力竭的边界之外,这部非虚构作品展现了“史诗”般的精神品质。

——李敬泽

这两年多来,梁鸿的很多时间花在了寻亲之旅上——寻找在国内其他地方务工、生活的梁庄乡亲。《出梁庄记》是又一部“非虚构”上佳之作。由于作者的着眼点有足够强大的辐散性,并不特意显露的人性思量、民生关切和家国情怀便更具内在的感染力。

——施战军

梁鸿老师将那个“隐形的中国”带入我们的视野。《出梁庄记》它推倒我们的傲慢,迫使我们去正视那个有血有肉却早已为我们熟视无睹的城市打工人群。令人疼痛的不是其中的残酷,而是整个社会——甚至包括承受者本身——在这些残酷面前的无动于衷。

——刘瑜

梁庄的打工者在城市打工时间最长的有超过30年,最短的才刚刚踏上漂泊之程。《出梁庄记》主要人物有51位,51位中,外出务工时间长达20年以上的有26个,外出务工时间10年以上的有15个,平均外出打工时间为16.7年。

然而,他们进入了中国的哪些城市?做什么样的工作?如何流转?他们与城市以什么样的关系存在?他们怎样思考梁庄,是否想回去?怎样思考所在的城市?怎样思考自己的生活?他们的历史形象,他们的身份,是如何被规定,被约束,并最终被塑造出来的?

中国有近2.5亿农民和梁庄打工者一样,他们是中国特色农民,长期远离土地,长期寄居城市,他们对故乡已经陌生,对城市未曾熟悉。然而,他们构成完整的农村与城市,构成完整的中国。他们是一个共同体的存在样态,我们是如何思考并以什么样的姿态参与了他们的生态发展?

说《出梁庄记》是《中国在梁庄》的延续,不如直言它是《中国在梁庄》更为深刻的扩展和掘进。一个村庄遍布在一个国家,其足迹是一个民族命运的当代画影,其诉说的眼泪,是今日中国澎湃的浊浪。

——阎连

《出梁庄记》具有“人间”气象。众生离家,大军般、大战般向“人间”而去,迁徙、流散、悲欢离合,构成了中国经验的浩大画卷。在小说力竭的边界之外,这部非虚构作品展现了“史诗”般的精神品质。

——李敬泽

这两年多来,梁鸿的很多时间花在了寻亲之旅上——寻找在国内其他地方务工、生活的梁庄乡亲。《出梁庄记》是又一部“非虚构”上佳之作。由于作者的着眼点有足够强大的辐散性,并不特意显露的人性思量、民生关切和家国情怀便更具内在的感染力。

——施战军

梁鸿老师将那个“隐形的中国”带入我们的视野。《出梁庄记》它推倒我们的傲慢,迫使我们去正视那个有血有肉却早已为我们熟视无睹的城市打工人群。令人疼痛的不是其中的残酷,而是整个社会——甚至包括承受者本身——在这些残酷面前的无动于衷。

——刘瑜

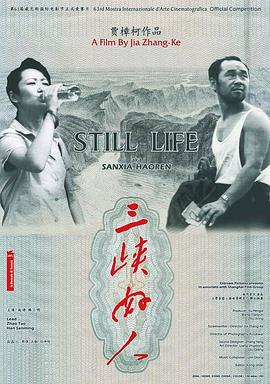

三峡好人 (2006) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

三峡好人

8.5 (637 个评分)

导演:

贾樟柯

演员:

赵涛

/

韩三明

…

其它标题:

长江哀歌

/

Still Life

…

三峡建设工作正在进行中的奉节县城,迎来一男一女两个山西人。

男人韩三明(韩三明 饰)来自汾阳,是名忠厚老实的煤矿工人,来奉节为寻十六年未见的前妻。前妻是他当年用钱买来的,生完孩子后跑回了奉节。寻找前妻的过程中波折不断,韩三明决定留下来做苦力一直等到前妻出现。女人沈红(赵 涛 饰)来自太原,是名沉默寡言的护士,为寻多日不曾与自己联系的丈夫而来奉节。丈夫与她的夫妻关系早已是有名无实,这点她虽然深知,仍想让丈夫当面给她个说法。沈红的找寻过程也不是一帆风顺,丈夫在有意无意地躲着她。韩三明和沈红虽不认识,却因为要做相对意义上的“拿起”与“舍弃”抉择,在冥冥之中有了某种神秘的联系。

本片荣获2006年第63届威尼斯国际电影节金狮奖。

男人韩三明(韩三明 饰)来自汾阳,是名忠厚老实的煤矿工人,来奉节为寻十六年未见的前妻。前妻是他当年用钱买来的,生完孩子后跑回了奉节。寻找前妻的过程中波折不断,韩三明决定留下来做苦力一直等到前妻出现。女人沈红(赵 涛 饰)来自太原,是名沉默寡言的护士,为寻多日不曾与自己联系的丈夫而来奉节。丈夫与她的夫妻关系早已是有名无实,这点她虽然深知,仍想让丈夫当面给她个说法。沈红的找寻过程也不是一帆风顺,丈夫在有意无意地躲着她。韩三明和沈红虽不认识,却因为要做相对意义上的“拿起”与“舍弃”抉择,在冥冥之中有了某种神秘的联系。

本片荣获2006年第63届威尼斯国际电影节金狮奖。