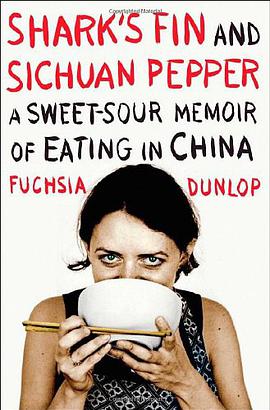

From Publishers Weekly

Food writer Dunlop is better known in the U.K., where her comprehensive volumes on Sichuanese and Hunanese cuisine carved out her niche and eventually became contemporary classics. Turning to personal narrative through the backstory and consequences of her fascination with China, she produces an autobiographical food-and-travel classic of a narrowly focused but rarefied order. Dunlop's initial 1992 trip to Sichuan proved so enthralling that she later obtained a year's residential study scholarship in the provincial capital, Chengdu. There, her enrollment in the local Institute of Higher Cuisine, a professional chef's program, created a cultural exchange program of a specialized kind. The research for and success of her resulting cookbooks permitted Dunlop to return to China in a more experienced role as chef and writer; that led to this reflective memoir, which probes into the author's search for kitchens in the Forbidden City as well as the people and places of remote West China. One key to this supple and affectionate book is its time frame: by arriving in China in the middle of vast economic upheavals, Dunlop explored and experienced the country and its culture as it was transforming into a postcommunist communism. (Apr.)

Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.

Product Description

A new memoir by the most talented and respected British food writer of her generation.

Award-winning food writer Fuchsia Dunlop went to live in China as a student in 1994, and from the very beginning she vowed to eat everything she was offered, no matter how alien and bizarre it seemed. In this extraordinary memoir, Fuchsia recalls her evolving relationship with China and its food, from her first rapturous encounter with the delicious cuisine of Sichuan Province to brushes with corruption, environmental degradation, and greed. In the course of her fascinating journey, Fuchsia undergoes an apprenticeship at China's premier Sichuan cooking school, where she is the only foreign student in a class of nearly fifty young Chinese men; attempts, hilariously, to persuade Chinese people that "Western food" is neither "simple" nor "bland"; and samples a multitude of exotic ingredients, including sea cucumber, civet cat, scorpion, rabbit-heads, and the ovarian fat of the snow frog. But is it possible for a Westerner to become a true convert to the Chinese way of eating? In an encounter with a caterpillar in an Oxford kitchen, Fuchsia is forced to put this to the test.

From the vibrant markets of Sichuan to the bleached landscape of northern Gansu Province, from the desert oases of Xinjiang to the enchanting old city of Yangzhou, this unique and evocative account of Chinese culinary culture is set to become the most talked-about travel narrative of the year.