纪录片

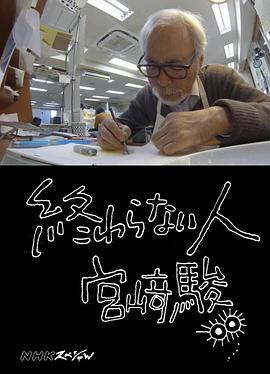

浦泽直树的漫勉 第一季 (2015) 豆瓣

浦沢直樹の漫勉

9.7 (30 个评分)

导演:

NHK

演员:

浦泽直树

/

东村明子

…

漫画家の浦沢直樹がプレゼンターを務め、日本の漫画家の執筆現場に密着し、作品制作過程を追うドキュメンタリー番組。

番組は、事前に収録した制作映像を見ながら、毎回迎えるゲスト漫画家と浦沢との対談形式でお互いの制作手法の違いや共通点などをざっくばらんに語り合う形で進行する[1]。

2014年11月9日にパイロット版として放送され、2015年9月にシーズン1として4回放送。2016年3月にシーズン2が放送予定[2]。

データニュース社が行っているテレビ視聴アンケート「テレビウォッチャー」によると、第1回放送(ゲストは東村アキコ)の視聴者満足度は5段階評価で4.29の高評価だった[1]。

番組は、事前に収録した制作映像を見ながら、毎回迎えるゲスト漫画家と浦沢との対談形式でお互いの制作手法の違いや共通点などをざっくばらんに語り合う形で進行する[1]。

2014年11月9日にパイロット版として放送され、2015年9月にシーズン1として4回放送。2016年3月にシーズン2が放送予定[2]。

データニュース社が行っているテレビ視聴アンケート「テレビウォッチャー」によると、第1回放送(ゲストは東村アキコ)の視聴者満足度は5段階評価で4.29の高評価だった[1]。

拉姆斯 (2018) 豆瓣

Rams

8.6 (29 个评分)

导演:

Gary Hustwit

演员:

Dieter Rams

其它标题:

Rams

Rams is a documentary portrait of Dieter Rams, one of the most influential designers alive, and a rumination on consumerism, sustainability, and the future of design.

“The man who all but invented consumer product design as we know it today.” – The Guardian

“To quantify his impact, you need only look at the millions of Apple products in our pockets.”

—Fast Company

“Dieter Rams’ design ethos has shaped the way entire generations think about making and consuming.” —Wired

“Indifference towards people and the reality in which they live is actually the one and only cardinal sin in design.” – Dieter Rams

“The man who all but invented consumer product design as we know it today.” – The Guardian

“To quantify his impact, you need only look at the millions of Apple products in our pockets.”

—Fast Company

“Dieter Rams’ design ethos has shaped the way entire generations think about making and consuming.” —Wired

“Indifference towards people and the reality in which they live is actually the one and only cardinal sin in design.” – Dieter Rams

哈利·波特:一段魔法史 (2017) TMDB 豆瓣

Harry Potter: A History of Magic

7.5 (52 个评分)

导演:

裘德·何

演员:

J·K·罗琳

/

大卫·休里斯

…

其它标题:

Harry Potter: A History of Magic

/

哈利·波特:魔法的历史

20年前,J·K·罗琳所著的《哈利·波特与魔法石》第一次在全球读者中引起轰动。为了纪念此书出版20周年,BBC制作了这部全新的纪录片,追寻了哈利波特心中真实的魔法世界。

这部好玩又惊险的纪录片中满是现实世界的神话、信仰和传说,也正是这些引燃了J·K·罗琳的想象力和创造力。J·K·罗琳在片中还来到大英图书馆《哈利波特:魔法的历史》展览,为我们展现魔法世界背后的真实故事,把现实生活和她脑海中的魔法世界做了对比。从怪异有趣的曼德拉草到伊丽莎白隐形术,从商代甲骨文上的神秘字符再到寻找现实中的魔法石,本片将带你开启神秘的魔法世界之旅。

《哈利波特》的演员们,大卫·休里斯、伊文娜·林奇、米瑞安·玛格莱斯和马克·威廉姆斯等将在片中献声朗读,而本书的插画师吉姆·凯伊也将在片中现身。

本片帮白由艾美达·斯丹顿担当。

这部好玩又惊险的纪录片中满是现实世界的神话、信仰和传说,也正是这些引燃了J·K·罗琳的想象力和创造力。J·K·罗琳在片中还来到大英图书馆《哈利波特:魔法的历史》展览,为我们展现魔法世界背后的真实故事,把现实生活和她脑海中的魔法世界做了对比。从怪异有趣的曼德拉草到伊丽莎白隐形术,从商代甲骨文上的神秘字符再到寻找现实中的魔法石,本片将带你开启神秘的魔法世界之旅。

《哈利波特》的演员们,大卫·休里斯、伊文娜·林奇、米瑞安·玛格莱斯和马克·威廉姆斯等将在片中献声朗读,而本书的插画师吉姆·凯伊也将在片中现身。

本片帮白由艾美达·斯丹顿担当。

乔治·奥威尔:影像人生 (2003) 豆瓣

George Orwell: A Life in Pictures

8.9 (16 个评分)

导演:

Chris Durlacher

演员:

克里斯·朗厄姆

其它标题:

George Orwell: A Life in Pictures

这是一部乔治奥威尔生平传记的纪录片。

乔治.奥威尔,1903年生于印度孟加拉蒙蒂哈里,1950年1月21日卒于英国伦敦,英国小说家、散文家、评论家。以小说《一九八四》和《动物农庄》而著名。奥威尔原名埃里克.阿瑟.布莱尔。他的第一部小说《巴黎、伦敦落魄记》署名乔冶.奥威尔(此姓源于东英吉利亚美丽的奥威尔河)。

奥威尔出生在印度孟加拉,父亲是英帝国在印度的小文职官员,母亲为法国血统,是在缅甸的一个营业不佳的柚木商人的女儿。奥威尔在贫穷、而又自视高人一等的生活环境中长大。1922年担任印度皇家警察的助理地区警监。由于认识到英帝国的统治违反缅甸人民的意愿感到内疚,于1927年离开缅甸,次年1月1 日辞职。后以这段经历为素材,写小说《缅甸岁月》(1934)和自传体散文《猎象记》及《绞刑》,种族与阶级的差别使他无法与缅甸人生活在一起,他回英后为了赎罪,穿上褴褛的衣服到伦敦东部和巴黎的贫民窟同工人、乞丐和洗碟工生活在一起,与英国流浪汉一起流浪,与贫民去肯特的日野里收摘蛇麻草。根据这些经验,他写了《巴黎、伦敦落魄记》(1933)。对帝国主义的反感不仅使奥威尔放弃资产阶级的生活,而且使他重新确定自己的政治态度。从缅甸回国后,他立即宣称自己是无政府主义者;但到30年代,他开始认为自己是社(断)会(断)主(断)义者。他的第一部社(断)会(断)主(断)义著作是《通向威根码头之路》(1937),在书的结尾处尖锐地批评了当时的社(断)会(断)主(断)义运动。

1936年去西班牙报道内战,并留下来参加共(断)和军方面的民兵,后升任少尉。在特鲁埃尔咽喉受了重伤,后因反对共(断)产(断)党镇压政治反对派的做法,1937年5月逃离西班牙。次年写了《向加泰罗尼亚致敬》。第二次世界大战爆发后,先后在BBC英国广播公司印度部和工党左翼《论坛报》工作,成为多产的新闻记者与文艺评论作家。1944年写成政治寓言小说《动物农庄》,1945年出版后获得名声和优厚的收入。最后一部讽刺小说《一九八四》(1949)的发表,使他更为出名,其中描写了一个过分集(断)权的社会如何歪曲真相和不断地改写历史。他因肺病于1950年1月死于伦敦一家医院。

乔治.奥威尔,1903年生于印度孟加拉蒙蒂哈里,1950年1月21日卒于英国伦敦,英国小说家、散文家、评论家。以小说《一九八四》和《动物农庄》而著名。奥威尔原名埃里克.阿瑟.布莱尔。他的第一部小说《巴黎、伦敦落魄记》署名乔冶.奥威尔(此姓源于东英吉利亚美丽的奥威尔河)。

奥威尔出生在印度孟加拉,父亲是英帝国在印度的小文职官员,母亲为法国血统,是在缅甸的一个营业不佳的柚木商人的女儿。奥威尔在贫穷、而又自视高人一等的生活环境中长大。1922年担任印度皇家警察的助理地区警监。由于认识到英帝国的统治违反缅甸人民的意愿感到内疚,于1927年离开缅甸,次年1月1 日辞职。后以这段经历为素材,写小说《缅甸岁月》(1934)和自传体散文《猎象记》及《绞刑》,种族与阶级的差别使他无法与缅甸人生活在一起,他回英后为了赎罪,穿上褴褛的衣服到伦敦东部和巴黎的贫民窟同工人、乞丐和洗碟工生活在一起,与英国流浪汉一起流浪,与贫民去肯特的日野里收摘蛇麻草。根据这些经验,他写了《巴黎、伦敦落魄记》(1933)。对帝国主义的反感不仅使奥威尔放弃资产阶级的生活,而且使他重新确定自己的政治态度。从缅甸回国后,他立即宣称自己是无政府主义者;但到30年代,他开始认为自己是社(断)会(断)主(断)义者。他的第一部社(断)会(断)主(断)义著作是《通向威根码头之路》(1937),在书的结尾处尖锐地批评了当时的社(断)会(断)主(断)义运动。

1936年去西班牙报道内战,并留下来参加共(断)和军方面的民兵,后升任少尉。在特鲁埃尔咽喉受了重伤,后因反对共(断)产(断)党镇压政治反对派的做法,1937年5月逃离西班牙。次年写了《向加泰罗尼亚致敬》。第二次世界大战爆发后,先后在BBC英国广播公司印度部和工党左翼《论坛报》工作,成为多产的新闻记者与文艺评论作家。1944年写成政治寓言小说《动物农庄》,1945年出版后获得名声和优厚的收入。最后一部讽刺小说《一九八四》(1949)的发表,使他更为出名,其中描写了一个过分集(断)权的社会如何歪曲真相和不断地改写历史。他因肺病于1950年1月死于伦敦一家医院。

和食双神:最后的约定 (2017) 豆瓣

和食 ふたりの神様 最後の約束

8.3 (43 个评分)

演员:

小野二郎

/

早乙女哲哉

其它标题:

和食 ふたりの神様 最後の約束

被尊为和食之神的两位大师。其中一位是世界最高龄的米其林三星料理师,被奥巴马前总统赞不绝口的寿司职人小野二郎(91岁)。另一位是构筑了日本天妇罗文化的传说职人早乙女哲哉(70岁)。已经登上和食之巅的两位大神,相互赏识,相互比拼,彼此之间成为他人无可取代的存在。两人数十年如一日光顾彼此的店铺,没有语言上的交流,只为品鉴手艺,感知彼此对食材原味的提炼以及在料理中倾注的心思。两位天才大师为了相互鼓励,不断磨练自身技艺。然而,他们开始面临巨大的难境,二郎因为心脏病情不稳定,被劝停止工作,休息养病。早乙女也开始因为衰老问题意识到余生不长。如今的两人,为了给下一代留下极品美食仍在不断摸索,开始最后的较量。为了追求至高无上的美味,两人穷其一生都在努力,正是应了古人那一句:春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

盗火者:中国教育改革调查 (2013) 豆瓣

盜火者:中國教育改革調查

9.0 (75 个评分)

导演:

邓康延

演员:

叶开

/

周国平

…

2013年9月9日至9月13日,十集电视纪录片《盗火者:中国教育改革调查》将在凤凰卫视中文台《凤凰大视野》首播(1-5集),播出时间为周一到周五每晚20:00。本片由深圳越众影视公司、深圳市越众投资控股股份有限公司制作出品,深圳市宣传文化事业发展专项基金支持。凤凰卫视首播之后,本片随后将登陆中国教育电视台、重庆卫视等电视频道。

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

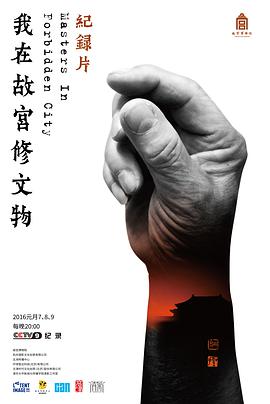

我在故宫修文物 (2016) 豆瓣 TMDB

所属 电视剧集: 我在故宫修文物

9.1 (499 个评分)

导演:

叶君

/

萧寒

演员:

王津

/

亓昊楠

…

跨越明清两代、建成将近六百年的故宫,收藏着包括《五牛图》《清明上河图》在内的180多万件珍贵文物。历经百年沧桑,这些人类共同的瑰宝或多或少蒙上尘埃,破损不堪。从故宫博物院建院那一天起,一代又一代文物修复师走入紫禁城的红墙,通过他们化腐朽为神奇的妙手,将生命的活力重新注入一件件文物之中。木器、陶瓷、青铜、漆器、钟表、织绣、书画,不同的文物有着不同的特性,也有各自修复的难点。而这些修复师们甘于寂寞,甘于平淡,在与文物的对话中小心翼翼感受着来自古代的微弱的脉搏。文物有灵魂,有生命,它们和人类的内心大美紧紧相连。

当尘封的文物重新焕发夺目光彩之时,不应忘记那些平凡而伟大的匠人所为之付出的艰辛!

当尘封的文物重新焕发夺目光彩之时,不应忘记那些平凡而伟大的匠人所为之付出的艰辛!

了不起的匠人 第一季 (2016) 豆瓣

7.0 (8 个评分)

导演:

李武望

演员:

林志玲

/

益西德成

…

《了不起的匠人》是亚洲首部治愈系匠心微纪录片,摄制组远赴大陆各地及香港、台湾、日本等亚洲地区,将镜头对准极具匠心的20位亚洲匠人的手艺生活,用微纪录的形式展现精妙的20件器物及各地的人文风情。“全民女神”林志玲也将加盟《了不起的匠人》节目,除了担任分享人,还将把20位匠人的故事,用声音为他们刻画记录并和网友分享,这也是林志玲首次献声微纪录片配音。具有标志性嗓音的林志玲和纪录片的跨界混搭,也将带来出其不意的视听感受。

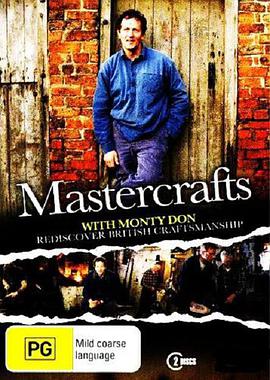

Mastercrafts (手艺人 第一季) (2010) 豆瓣

Mastercrafts Season 1 所属 电视剧集: Mastercrafts

导演:

蒙顿 唐

BBC制作,Monty Don主持,全系列共六集。真人秀手艺纪录片,主持人Monty Don带领三位满怀激情的参与者。分别进入木艺、铁艺、茅草、石器、织造和彩色玻璃的制作领域学习。经过六个星期的学徒与劳动,最后由各领域的专家来评定,究竟哪一位最精通这门手艺。

上野树里之行!樱花前线大追迹~从喜马拉雅到日本列岛5400公里的樱之路~ (2012) 豆瓣 TMDB

上野樹里が行く!桜前線大追跡 ~ヒマラヤから日本列島5,400キロの桜ロード~

7.6 (29 个评分)

导演:

高砂佳典

/

田淵盛之

演员:

上野树里

/

大杉涟

其它标题:

上野樹里が行く!桜前線大追跡 ~ヒマラヤから日本列島5,400キロの桜ロード~

/

上野树里樱花行

…

上野树里在结束大河剧拍摄后,为“テレビ東京”电视台拍摄纪录片,探寻日本樱花的起源。途经尼泊尔-喜马拉雅、中国云南省、冲绳、地震灾区岩手等地,历时半年,行程5400公里,体验各地风土人情,感悟樱花与人的羁绊。

不可为而为之 (2006) 豆瓣

Done the Impossible-The Fans' Tale of Firefly and Serenity

导演:

Tony Hadlock

/

Jason Heppler

演员:

莫蕾娜·巴卡琳

/

内森·菲利安

…

其它标题:

Done the Impossible-The Fans' Tale of Firefly and Serenity

Firefly and Serenity have grown beyond the genius of Joss Whedon. The words Firefly and Browncoat have come to symbolize a sense of community, family, and believing that the impossible can be accomplished. These concepts are at the very heart of Firefly and of its fans. Adam Baldwin hosts the telling of this vivid Browncoat story that features interviews with Joss Whedon, creator of Firefly and Serenity, the cast, crew, and most important, the fans themselves. The story chronicles the rise, fall, and rebirth of the cult TV show "Firefly" as told from the perspective of the fans who helped save it. Fans of the TV show and movie share what inspired them to become passionate about Firefly, to help save Firefly, attend shindigs, participate in message boards, donate to charities, and become Serenity extras. They talk about the many ways that Firefly has affected their lives. The cast and crew also share humorous and insightful experiences.

地平线系列:大数据时代 (2013) 豆瓣

Horizon: The Age of Big Data

6.8 (12 个评分)

导演:

John Fothergill

其它标题:

Horizon: The Age of Big Data

In Los Angeles, a remarkable experiment is underway; the police are trying to predict crime, before it even happens.

At the heart of the city of London, one trader believes that he has found the secret of making billions with maths. In South Africa, astronomers are attempting to catalogue the entire cosmos. These very different worlds are united by one thing - an extraordinary explosion in data.

Horizon meets the people at the forefront of the data revolution, and reveals the possibilities and the promise of the age of big data.

At the heart of the city of London, one trader believes that he has found the secret of making billions with maths. In South Africa, astronomers are attempting to catalogue the entire cosmos. These very different worlds are united by one thing - an extraordinary explosion in data.

Horizon meets the people at the forefront of the data revolution, and reveals the possibilities and the promise of the age of big data.

林来疯 (2013) TMDB IMDb 维基数据 豆瓣

Linsanity

8.8 (34 个评分)

导演:

梁伊丹

演员:

金大贤

/

林书豪

…

其它标题:

Linsanity

/

林书豪旋疯(台)

…

2012年二月,在篮球场上刮起的一股“林来疯”席卷全球。整个赛季都表现不佳的纽约尼克斯队,出人意料的给了替补控卫林书豪一个证明自己的机会。林书豪抓住时机,不辱使命,以惊艳的表现成为当代NBA首发五场得分最多的球员,在全世界造成了极强的轰动。然而在“林来疯”现象之前,林书 豪的职业篮球之路却四处碰壁。不仅在申请大学时未能得到奖学金,还在NBA选秀中失望落选。

华裔导演梁伊丹早在林书豪的名号尽人皆知以前就发现了他。他们跟随并拍摄下了林书豪作为亚裔球员,在NBA打拼的艰辛,并最终成为巨星的旅程。《林来疯》不只是一部为篮球迷拍摄的纪录片,更是一部激励人心的追梦记和奋斗史。

华裔导演梁伊丹早在林书豪的名号尽人皆知以前就发现了他。他们跟随并拍摄下了林书豪作为亚裔球员,在NBA打拼的艰辛,并最终成为巨星的旅程。《林来疯》不只是一部为篮球迷拍摄的纪录片,更是一部激励人心的追梦记和奋斗史。

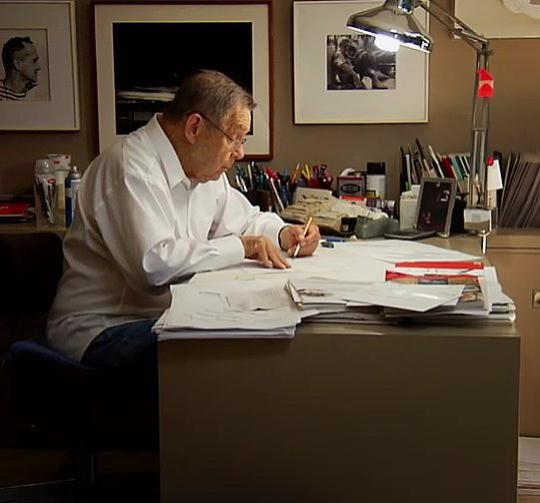

Doyald Young商标设计创意灵感 (2010) 豆瓣 TMDB

Doyald Young, Logotype Designer

导演:

Scott Erickson

演员:

Doyald Young

/

Stefan G. Bucher

其它标题:

Doyald Young, Logotype Designer

/

豆芽杨的商标设计

Lynda.com 出品的时长38分钟的 商标设计创意灵感 视频教程。由有八十年高龄的印刷专家,标识设计师,作家和教师 Doyald Young 讲述了选择牛津英语词典里优雅的文字字体工艺标准,跟随他到帕萨迪纳艺术中心学院共享他的未来设计才华,还必须谨慎的重复多次审查所制作的图形,学习用铅笔在薄纸上一页页的手工描绘美工曲线字体。

From humble beginnings in a small Texas town eight decades ago comes legendary typographer, logotype designer, author, and teacher Doyald Young. As elegant as his script fonts and as wise as his set of Oxford English dictionaries, Young sets the standard for his craft. Friend and designer Stefan Bucher describes Young as "someone who could easily have done what he does in the Renaissance, and could easily do it 300 years from now." In this installment of Creative Inspirations, we enjoy a window into the life of this accomplished artisan as he works with joyous focus in his favorite spot, his drawing table. We follow Young to Art Center College of Design in Pasadena where he shares his talents with tomorrow's designers. He recalls the hundreds of iterations he went through in creating the logo for Prudential, and he puts pencil to tissue creating the pages for his next book about script lettering... Written by David Niles White

From humble beginnings in a small Texas town eight decades ago comes legendary typographer, logotype designer, author, and teacher Doyald Young. As elegant as his script fonts and as wise as his set of Oxford English dictionaries, Young sets the standard for his craft. Friend and designer Stefan Bucher describes Young as "someone who could easily have done what he does in the Renaissance, and could easily do it 300 years from now." In this installment of Creative Inspirations, we enjoy a window into the life of this accomplished artisan as he works with joyous focus in his favorite spot, his drawing table. We follow Young to Art Center College of Design in Pasadena where he shares his talents with tomorrow's designers. He recalls the hundreds of iterations he went through in creating the logo for Prudential, and he puts pencil to tissue creating the pages for his next book about script lettering... Written by David Niles White