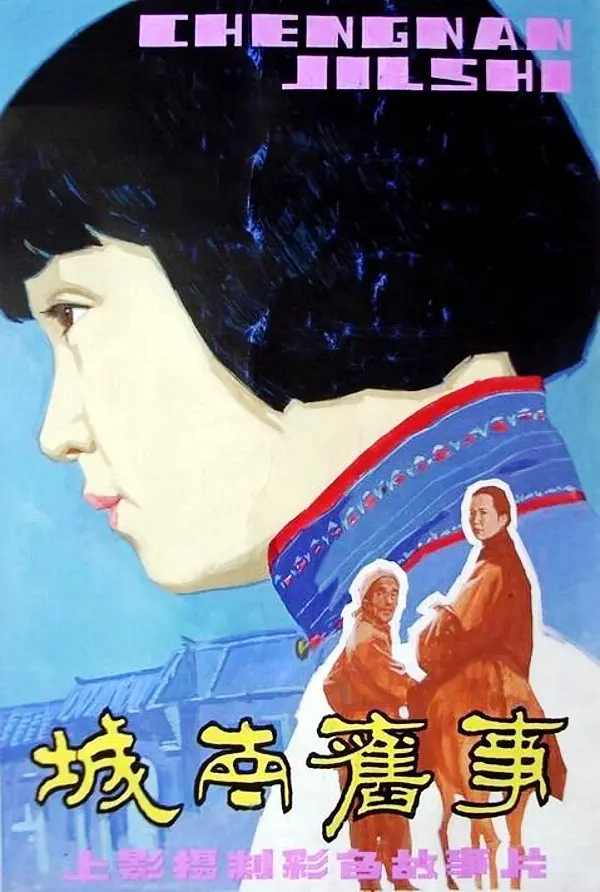

城南旧事 (1983) 维基数据 IMDb 豆瓣 Eggplant.place TMDB

城南旧事

8.9 (361 个评分)

导演:

吴贻弓

演员:

沈洁

/

张丰毅

…

其它标题:

My Memories of Old Beijing

/

South of the old

…

本片根据林海音的同名短篇小说改编。

小女孩林英子(沈洁 饰)住在五十年前的北京南城,在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍(张闽 饰),秀珍的丈夫因参与学生运动被杀,孩子也不知所踪,因此落下了疯病,时常把英子当做自己的孩子“小桂子”看待,英子也喜欢秀珍,答应帮她找回小桂子。英子有个苦命的小伙伴妞儿,学戏时常遭干爹打骂,英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记,帮助她们母女相认。英子上小学后,一家人搬到了厂甸。在家门口荒废的院落里,英子发现了一个小偷(张丰毅 饰)藏赃的草堆,小偷为了供弟弟读书只得干不光彩的勾当,英子却不把他看作是坏人。不久,女佣苏妈返乡,父亲去世,英子的童年,彷佛一下结束了……

小女孩林英子(沈洁 饰)住在五十年前的北京南城,在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍(张闽 饰),秀珍的丈夫因参与学生运动被杀,孩子也不知所踪,因此落下了疯病,时常把英子当做自己的孩子“小桂子”看待,英子也喜欢秀珍,答应帮她找回小桂子。英子有个苦命的小伙伴妞儿,学戏时常遭干爹打骂,英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记,帮助她们母女相认。英子上小学后,一家人搬到了厂甸。在家门口荒废的院落里,英子发现了一个小偷(张丰毅 饰)藏赃的草堆,小偷为了供弟弟读书只得干不光彩的勾当,英子却不把他看作是坏人。不久,女佣苏妈返乡,父亲去世,英子的童年,彷佛一下结束了……