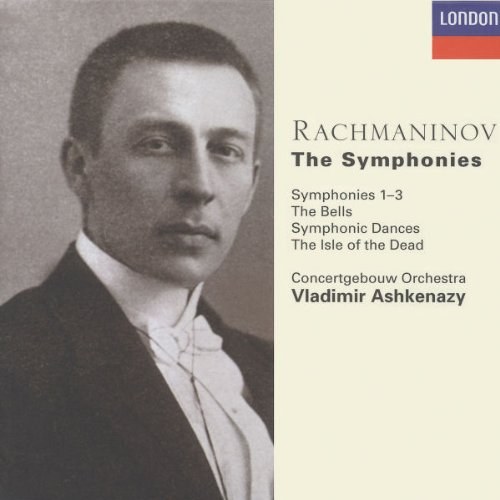

01 Symphony No. 1 in D minor, Op. 13 (lost; reconstructed from piano duets and orch. fragments)

Composed by Sergey Rachmaninov

with Natalia Troitskaya, Tom Krause

Conducted by Vladimir Ashkenazy

02 Symphonic Dances, for orchestra (or 2 pianos), Op. 45

Composed by Sergey Rachmaninov

with Natalia Troitskaya, Tom Krause

Conducted by Vladimir Ashkenazy

03 Symphony No. 2 in E minor, Op. 27

Composed by Sergey Rachmaninov

with Natalia Troitskaya, Tom Krause

Conducted by Vladimir Ashkenazy

04 The Isle of the Dead, symphonic poem, Op. 29

Composed by Sergey Rachmaninov

with Natalia Troitskaya, Tom Krause

Conducted by Vladimir Ashkenazy

05 Symphony No. 3 in A minor, Op. 44

Composed by Sergey Rachmaninov

with Natalia Troitskaya, Tom Krause

Conducted by Vladimir Ashkenazy

06 The Bells, choral symphony for soprano, tenor, baritone, chorus & orchestra, Op. 35

Composed by Sergey Rachmaninov

with Natalia Troitskaya, Tom Krause

Conducted by Vladimir Ashkenazy