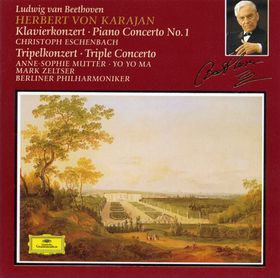

C大调第一号钢琴协奏曲,作品完成于1798 年,并于当年在布拉格首演。虽名为《第一号》钢琴协奏曲,却比他的《降 B大调第二号钢琴协奏曲》的完成要晚三年,只是由于前者出版早而被定为第一号。从作品本身来看,第一号比第二号要成熟许多,在管弦乐法上,本曲已加入了单簧管、小号与定音鼓等乐器。这部作品是贝多芬年轻时代的代表作之一。

全曲共分三个乐章:

第一乐章 灿烂的快板,C大调,4/4拍子,协奏风奏鸣曲形式。音乐意气风发, 主部主题坚定有力,副部主题优雅柔美。 整个乐章旋律虽然平稳,但渐渐装饰得异常华丽,主奏钢琴的技巧性很强。

第二乐章 最缓板,降A大调,2/2拍子,三段体。 曲调抒情、柔美,平缓如歌的主题平和、安宁,充满希望。

第三乐章 诙谐的快板,C大调,2/4拍子,回旋曲形式。主奏钢琴若无其事地奏出了回旋主题,显得非常轻快,错落有致的节奏显得朝气蓬勃。随后是管弦乐充满气势的反复,主奏钢琴在发展部分,充分体现出作者日趋成熟的作曲技巧。最后,在一种排山倒海的气势之下,全曲结束。

---------------------------------

贝多芬为小提琴、大提琴、钢琴与乐队而作的《三重协奏曲》 (作品56号) 与那些具有反映历史重大题材与博大精深充满人类至爱、每个音符都迸发着思想火花的交响曲相比有着很大的差别.这首《三重协奏曲》创作于1803年.当时愤世嫉俗的贝多芬在写作他的《英雄交响曲》的同时, 又要为取悦于他的一位贵族学生同时也是他的主要经济赞助人鲁道夫公爵而创作.这位鲁道夫公爵曾经当了贝多芬20多年的钢琴学生, 在此期间他曾经给予过贝多芬以极为丰厚的报酬与物质资助, 从而使贝多芬能得以减轻生活的重负而专心从事作曲并为世人留下了众多的惊世骇俗之作.从这个意义上讲, 鲁道夫公爵的善举确实值得称颂.贝多芬为了感谢公爵遂决定创作一首作品题献给他, 以示回报.运用什么体裁写作使贝多芬大伤脑筋, 虽然当时公爵已做了贝多芬多年的学生, 但据资料证实, 鲁道夫公爵的琴艺仍属极为一般.贝多芬为了让这位特殊的学生能在当时的上流社会社交场所中具有显山露水公开上台演奏的机会与能力, 于是在反复思量后便决定采用以三重奏协奏曲的形式来进行音乐创作.

《三重协奏曲》(即《C大调钢琴、小提琴与大提琴协奏曲》)是贝多芬运用小提琴、大提琴、钢琴三件乐器的组合与交响乐队相对置形式写成的一首协奏曲.在这首作品中, 贝多芬将室内乐纤细温暖的重奏形式与大型的具有磅礴气势的交响性协奏曲形式有机地结合在一起, 从而产生出一种生机盎然的新形式.虽然这一形式并非由贝多芬所创立, 并且这首乐曲的艺术成就和音乐价值在音乐史上也不能算做是经典之作, 但是它的问世及音乐表现力的充分展现, 却为以后的浪漫主义创作拓宽了思路、树立了典范.