被遺忘的人群 豆瓣 Goodreads

Japanese reflection on World War II and the American Occupation

作者:

埃德加.波特( Edgar A. Porter)

/

冉瑩(Ran Ying Porter)

臺灣商務

2021

- 5

其它标题:

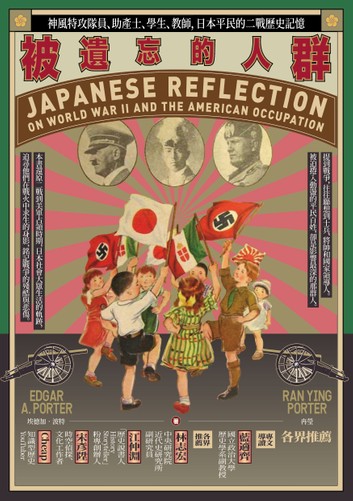

被遺忘的人群: 神風特攻隊員、助產士、學生、教師, 日本平民的二戰歷史記憶

提到戰爭,往往聯想到士兵、將帥和國家領導人。

被迫捲入動盪的平民百姓,卻是影響最深的那群人。

本書還原二戰到美軍占領時期,日本社會大眾生活的軌跡,

追尋他們在戰火中求生的身影,銘記戰爭的殘酷與悲傷。

本書特色

1.從社會大眾的角度,了解二次世界大戰的歷史。

2.訪問超過四十位經歷二戰的日本民眾,第一手揭露他們的經歷,以及對戰爭的看法。

3.了解日本老百姓如何在戰火下努力求生,反思戰爭帶來的傷痛和扭曲。

內容簡介

大分縣,一個可能連日本人都不清楚地理位置的縣市,與二次世界大戰卻有著千絲萬縷的關係。從偷襲珍珠港艦隊的訓練基地、代表日本戰敗受降的官員,到戰後美軍駐紮的地方指揮中心,都與大分有所淵源。生活在當地的居民,是如何看待這場既遙遠又近在眼前的戰爭,盡力求生並尋找生存的意義?

作者埃德加‧波特和冉瑩夫婦,訪問了超過四十位在地耆老,他們當年是學生、教師、助產士,甚至是神風特攻隊隊員,並且結合大分縣各地檔案館豐富的報刊、民眾回憶錄,重建了這段彌足珍貴的歷史記憶,讓我們得以一窺當時人們在戰爭下的日常生活,以及面對戰爭的心境與態度。

‧戰前新聞媒體如何煽動民眾,讚揚永不落敗的日本帝國?

‧戰爭期間,學生如何被動員到工廠製作武器,為戰爭做出貢獻?

‧戰爭期間,助產士如何在美軍猛烈轟炸下,克難地為產婦接生?

‧戰後,進駐日本的美軍部隊,如何給日本人帶來新的文化和衝擊?

好評推薦

專文導讀

藍適齊 國立政治大學歷史學系副教授

一致推薦

(依來函順序排列)

林志宏 中央研究院近代史研究所副研究員

江仲淵 「歷史說書人 History Storyteller」粉專創辦人

宋彥陞 時空偵探‧文化工作者

Cheap 知識型歷史YouTuber

各界好評

「詮釋戰爭雖然經常屬於勝利者的聲音,但理解戰爭卻不該只有他們的權利。這本以戰時大分縣民眾生活與經歷為主的書,為我們提供了另一種管道來看待歷史。作者充分運用口訪、參證史料及相關研究,說明記憶具有多重複數的性質,並應正視戰爭帶來有形傷害與無形遺產。」

——林志宏,中央研究院近代史研究所副研究員

「精彩真實的著作,有別於大人物博弈的傳統視角,此書充分體現時代巨輪之下,平民百姓對於戰爭的取捨與無力感。」

——江仲淵,「歷史說書人 History Storyteller」粉專創辦人

「過往對於二次大戰的討論,經常著墨於重大事件及其影響,很少關注平民百姓的戰爭經歷。本書透過爬梳大量史料和訪談相關當事人,努力還原大分縣在二戰期間扮演的關鍵角色,帶領讀者一同回顧當地民眾塵封多年的戰爭記憶。」

——宋彥陞,時空偵探‧文化工作者

「通過四十名來自不同地區的日本男女,了解到戰爭是多麼個可怕,藉由日本平民的第一手資料,讓我們對日本戰時的生活有了驚人的認識。受訪者的範圍很廣,有學生、家庭主婦、護理師、記者、士兵,甚至是神風特攻隊的倖存者。了解戰爭,才能避免戰爭。」

——Cheap,知識型歷史YouTuber

「敵軍大後方民眾的生活總是難以捕捉,但透過訪談和檔案研究,波特夫婦利用日本大分縣獨一無二的材料,讓我們得以窺探居住在日本鄉村的一般大眾,面對戰爭和戰後美軍的占領,如何從中求生並找到生命的意義。」

——愛德華‧舒爾茨(Edward J. Shultz),夏威夷大學亞洲太平洋研究學院榮譽教授。

「作者波特夫婦將學生、工廠工人、護士、助產士、教師、水手,以及神風特攻隊飛行員的記憶,交織在一起,描繪出在二次世界大戰這個極端年代下,一幅相當珍貴的日本鄉村的日常生活圖像……最後,本書對於戰爭的悲慘與磨難,是如何影響平民百姓與他們的觀點,提供了相當清楚的見解」

——《日本時報》(Japan Times)

「從參與一九三七年進攻南京的師團、諸多軍官將校和政治領導人,到備戰襲擊珍珠港艦隊的海軍基地、神風特攻隊的訓練中心,全部都源自於大分縣。甚至美軍占領期間,其中一個區域總部就設置於大分縣底下的別府市。本書結合了四十多位大分當地居民的回憶,以及日本戰時、戰後更大的敘事脈絡,提供了一段極度重要且充滿吸引力,甚至過往在日本不被承認的日本歷史。此外,戰爭重大事件這類國家大事,和相關人員回憶的在地經驗,兩者之間的互動關係,更是本書引人入勝的地方。極度推薦!」

——《選擇》(Choice)

被迫捲入動盪的平民百姓,卻是影響最深的那群人。

本書還原二戰到美軍占領時期,日本社會大眾生活的軌跡,

追尋他們在戰火中求生的身影,銘記戰爭的殘酷與悲傷。

本書特色

1.從社會大眾的角度,了解二次世界大戰的歷史。

2.訪問超過四十位經歷二戰的日本民眾,第一手揭露他們的經歷,以及對戰爭的看法。

3.了解日本老百姓如何在戰火下努力求生,反思戰爭帶來的傷痛和扭曲。

內容簡介

大分縣,一個可能連日本人都不清楚地理位置的縣市,與二次世界大戰卻有著千絲萬縷的關係。從偷襲珍珠港艦隊的訓練基地、代表日本戰敗受降的官員,到戰後美軍駐紮的地方指揮中心,都與大分有所淵源。生活在當地的居民,是如何看待這場既遙遠又近在眼前的戰爭,盡力求生並尋找生存的意義?

作者埃德加‧波特和冉瑩夫婦,訪問了超過四十位在地耆老,他們當年是學生、教師、助產士,甚至是神風特攻隊隊員,並且結合大分縣各地檔案館豐富的報刊、民眾回憶錄,重建了這段彌足珍貴的歷史記憶,讓我們得以一窺當時人們在戰爭下的日常生活,以及面對戰爭的心境與態度。

‧戰前新聞媒體如何煽動民眾,讚揚永不落敗的日本帝國?

‧戰爭期間,學生如何被動員到工廠製作武器,為戰爭做出貢獻?

‧戰爭期間,助產士如何在美軍猛烈轟炸下,克難地為產婦接生?

‧戰後,進駐日本的美軍部隊,如何給日本人帶來新的文化和衝擊?

好評推薦

專文導讀

藍適齊 國立政治大學歷史學系副教授

一致推薦

(依來函順序排列)

林志宏 中央研究院近代史研究所副研究員

江仲淵 「歷史說書人 History Storyteller」粉專創辦人

宋彥陞 時空偵探‧文化工作者

Cheap 知識型歷史YouTuber

各界好評

「詮釋戰爭雖然經常屬於勝利者的聲音,但理解戰爭卻不該只有他們的權利。這本以戰時大分縣民眾生活與經歷為主的書,為我們提供了另一種管道來看待歷史。作者充分運用口訪、參證史料及相關研究,說明記憶具有多重複數的性質,並應正視戰爭帶來有形傷害與無形遺產。」

——林志宏,中央研究院近代史研究所副研究員

「精彩真實的著作,有別於大人物博弈的傳統視角,此書充分體現時代巨輪之下,平民百姓對於戰爭的取捨與無力感。」

——江仲淵,「歷史說書人 History Storyteller」粉專創辦人

「過往對於二次大戰的討論,經常著墨於重大事件及其影響,很少關注平民百姓的戰爭經歷。本書透過爬梳大量史料和訪談相關當事人,努力還原大分縣在二戰期間扮演的關鍵角色,帶領讀者一同回顧當地民眾塵封多年的戰爭記憶。」

——宋彥陞,時空偵探‧文化工作者

「通過四十名來自不同地區的日本男女,了解到戰爭是多麼個可怕,藉由日本平民的第一手資料,讓我們對日本戰時的生活有了驚人的認識。受訪者的範圍很廣,有學生、家庭主婦、護理師、記者、士兵,甚至是神風特攻隊的倖存者。了解戰爭,才能避免戰爭。」

——Cheap,知識型歷史YouTuber

「敵軍大後方民眾的生活總是難以捕捉,但透過訪談和檔案研究,波特夫婦利用日本大分縣獨一無二的材料,讓我們得以窺探居住在日本鄉村的一般大眾,面對戰爭和戰後美軍的占領,如何從中求生並找到生命的意義。」

——愛德華‧舒爾茨(Edward J. Shultz),夏威夷大學亞洲太平洋研究學院榮譽教授。

「作者波特夫婦將學生、工廠工人、護士、助產士、教師、水手,以及神風特攻隊飛行員的記憶,交織在一起,描繪出在二次世界大戰這個極端年代下,一幅相當珍貴的日本鄉村的日常生活圖像……最後,本書對於戰爭的悲慘與磨難,是如何影響平民百姓與他們的觀點,提供了相當清楚的見解」

——《日本時報》(Japan Times)

「從參與一九三七年進攻南京的師團、諸多軍官將校和政治領導人,到備戰襲擊珍珠港艦隊的海軍基地、神風特攻隊的訓練中心,全部都源自於大分縣。甚至美軍占領期間,其中一個區域總部就設置於大分縣底下的別府市。本書結合了四十多位大分當地居民的回憶,以及日本戰時、戰後更大的敘事脈絡,提供了一段極度重要且充滿吸引力,甚至過往在日本不被承認的日本歷史。此外,戰爭重大事件這類國家大事,和相關人員回憶的在地經驗,兩者之間的互動關係,更是本書引人入勝的地方。極度推薦!」

——《選擇》(Choice)