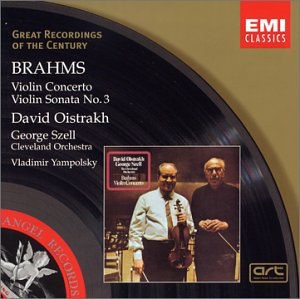

奥伊斯特拉赫,1908-1974,苏联小提琴学派的领袖,他和海菲茨堪称20世纪上下半叶小提琴演奏技巧的最杰出代表。奥伊斯特拉赫的演奏风格有一种独到之处,那就是强烈的情感说服力,常常是一个乐句一到他手中马上就有了在别人那里所没有的感性魅力。他和海菲茨可以说走了两个极端。对海菲茨,人们常用的形容词是“冷峻”,以技巧的精湛和华美来替代情感的宣泄,而奥伊斯特拉赫却将技巧完全融化于音乐之中,在他温暖的琴声里,永远饱含着巨大的人性力量。

勃拉姆斯这部《小提琴协奏曲》被认为可以直接与贝多芬的《小提琴协奏曲》并驾齐驱,从某种意义上说,这部作品复杂的内在情感、精妙的作曲技法,那种只有人过中年而又举杯相当智性的人才可以把握的境界,都是令许多小提琴家视为最大挑战的。这部协奏曲完成于1878年,题献给勃拉姆斯的好友、小提琴家约阿希姆,它和勃拉姆斯其他的许多作品一样,蕴含着巨大的情感因素,小提琴灿烂的炫技部分发挥得十分充分,但完全是围绕情感表现的需要。乐队协奏部分仍旧是线条漫长、织体丰富细腻。许多旋律都是柔情与美的精华。第一乐章为不太快的快板,引子部分中乐队洋溢着节制的热情,接着低音弦乐和大管奏出主题,小提琴有长达40小节的华丽乐段。第二乐章慢板使人联想到勃拉姆斯音乐中一贯存在的乡村和大自然的影响力。这是勃拉姆斯最动人的慢乐章之一,前面乐章的激情和感伤已荡然无存,独奏小提琴大量精致的描绘及其对主题旋律的富有想像力的变奏构成了这一乐章。这个带有明显冥思色彩的乐章将充分考验演奏者的颖悟能力和人生经验,它犹如一缕颤动的夕阳之光,在心灵的原野上独舞。第三乐章是一首华丽的回旋曲,带有明显的匈牙利风味。它欢快、亲切、温暖动人,加上旋律中的异域风格,更使它具有一种喜人的辉煌效果。

奥伊斯特拉赫曾多次录制勃拉姆斯的这部作品,仅在EMI公司就有两次,与克伦佩勒版本相比,和赛尔合作的这个,奥伊斯特拉赫的表现更为自由,小提琴和指挥心意相通、琴瑟和鸣,塑造出悠远深邃的意境。

部分介绍摘自《音乐大师和唱片》(李清著)