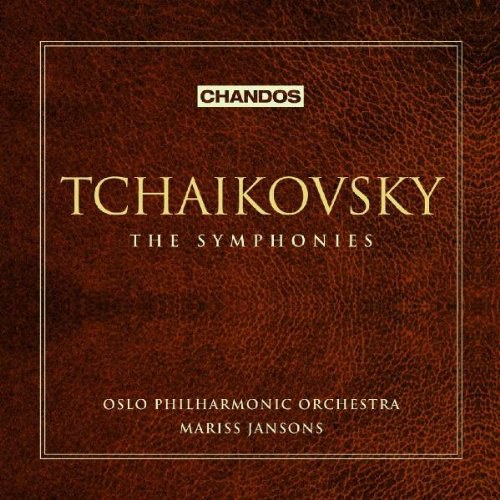

《柴可夫斯基Tchaikovsky:交响全集/扬颂斯Complete Symphonies》柴科夫斯基几乎是全世界最受欢迎的“古典”作曲家。他在作品中流淌出的情感时而热情奔放,时而细腻婉转。他的音乐具有强烈的感染力,充满激情,乐章抒情又华丽,并带有强烈的管弦乐风格。这些都反映了作曲家极端情绪化、忧郁敏感的性格特征——会突然萎靡不振,又会在突然之间充满了乐观精神。

01 Symfoni Nr 1 G Moll Op 13 'Winter Daydreams'

02 Symfoni Nr 1 G Moll Op 13 'Winter Daydreams'

03 Symfoni Nr 1 G Moll Op 13 'Winter Daydreams'

04 Symfoni Nr 1 G Moll Op 13 'Winter Daydreams'

05 Symfoni Nr 2 C Moll Op 17 'Little Russian'

06 Symfoni Nr 2 C Moll Op 17 'Little Russian'

07 Symfoni Nr 2 C Moll Op 17 'Little Russian'

08 Symfoni Nr 2 C Moll Op 17 'Little Russian'

09 Symfoni Nr 3 D Dur Op 29

10 Symfoni Nr 3 D Dur Op 29

11 Symfoni Nr 3 D Dur Op 29

12 Symfoni Nr 3 D Dur Op 29

13 Symfoni Nr 3 D Dur Op 29

14 Symfoni Nr 4 F Moll Op 36

15 Symfoni Nr 4 F Moll Op 36

16 Symfoni Nr 4 F Moll Op 36

17 Symfoni Nr 4 F Moll Op 36

18 Capriccio Italien, Op. 45

19 Manfred Symphony, Op. 58

20 Manfred Symphony, Op. 58

21 Manfred Symphony, Op. 58

22 Manfred Symphony, Op. 58

23 Symfoni Nr 5 E Moll Op 64

24 Symfoni Nr 5 E Moll Op 64

25 Symfoni Nr 5 E Moll Op 64

26 Symfoni Nr 5 E Moll Op 64

27 Symfoni Nr 6 B Moll Op 74 'PathÉtique'

28 Symfoni Nr 6 B Moll Op 74 'PathÉtique'

29 Symfoni Nr 6 B Moll Op 74 'PathÉtique'

30 Symfoni Nr 6 B Moll Op 74 'PathÉtique'