纳粹

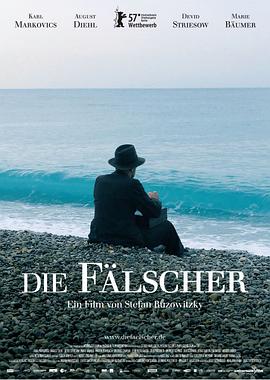

伯纳德行动 (2007) 维基数据 IMDb 豆瓣 Eggplant.place TMDB

Die Fälscher

7.7 (102 个评分)

导演:

斯戴芬·卢佐维茨基

演员:

卡尔·马克维斯

/

奥古斯特·迪赫

…

其它标题:

Die Fälscher

/

伪钞风暴(台)

…

20世纪30年代,二次大战如火如荼。而萨利(Karl Markovics卡尔•马克维斯 饰)凭借一手高超的伪造技巧春风得意,佳肴美女信手拈来,好不自在。但是他的好日子并为持续多久,很快他便因为遭罪被逮捕,随后投入毛特豪森集中营。

时德国纳粹图谋制造大量假币,以扰乱同盟国的经济。萨利的才能得到发掘,他成了这个秘密伪钞制造小组的头目,但良心却促使他选择了另一条路……

本片根据阿道夫•博格(Adolf Burger)原著《魔鬼工厂》(The Devils Workshop),书中所述为作者亲身经历,影片荣获2008年奥斯卡最佳外语片奖和2007年德国电影金像奖最佳男配角奖(Devid Striesow)。

时德国纳粹图谋制造大量假币,以扰乱同盟国的经济。萨利的才能得到发掘,他成了这个秘密伪钞制造小组的头目,但良心却促使他选择了另一条路……

本片根据阿道夫•博格(Adolf Burger)原著《魔鬼工厂》(The Devils Workshop),书中所述为作者亲身经历,影片荣获2008年奥斯卡最佳外语片奖和2007年德国电影金像奖最佳男配角奖(Devid Striesow)。

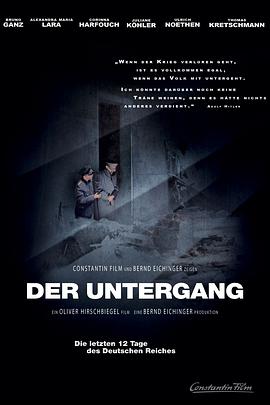

帝国的毁灭 (2004) 豆瓣 维基数据 IMDb Min reol TMDB

Der Untergang

8.8 (461 个评分)

导演:

奥利弗·希施比格尔

演员:

布鲁诺·冈茨

/

亚历山德拉·玛丽亚·拉娜

…

其它标题:

다운폴

/

ヒトラー ~最期の12日間~

…

本片取材自约阿希姆·费斯特2002年的著作《希特勒的末日》和希特勒的私人秘书特劳德尔·荣格同年的回忆录《直到最后时刻》,曾获得奥斯卡最佳外语片奖的提名。 荣格自从1942年被希特勒雇佣为秘书后,转眼到了1945年3月,苏联大军兵临城下,纳粹德国政府内人心惶惶。不但重要的亲信希姆莱和戈林相继叛离希特勒而去,而且军队人手不足,连平民和小孩都被迫送上战场,看不到希望的将军也整日借酒消愁...这是一部纪实性电影,逼真地反映了希特勒人生的最后12天,第三帝国最后的日子。苏联红军已经攻入柏林,希特勒和情妇爱娃也躲到了掩体下。爱娃知道自己是来陪希特勒一起共赴黄泉的,但她并不后悔。即使在她向希特勒为妹夫求情遭拒绝后,她也和希特勒一起举办了最后一次的婚礼。希特勒的忠实追随者戈倍尔决心全家一起陪着元首殉葬。他共有7个孩子,他和妻子坚决不让自己的孩子们在没有帝国的天空生长,在希特勒和爱娃自杀后也一同自杀。令人不胜感慨。历史的真实通过镜头一幕幕重现。

纽伦堡审判 (2000) 豆瓣

Nuremberg

7.4 (7 个评分)

导演:

伊维斯·西蒙尼奥

演员:

亚历克·鲍德温

/

吉尔·亨内斯

…

其它标题:

Nuremberg

影片根据二战后的纽伦堡大审判进行创作,对二战进行了深刻的反思。

1945年11月20日,俄、美、英、法四国大法官走进德国纽伦堡法院,举世瞩目的历史上第一个国际法庭――纽伦堡国际军事法庭在这里开庭了。21名同盟国认定的主要战争罪犯被推上了历史的审判台,其中包括前纳粹元帅赫尔曼·戈林、希特勒副手鲁道夫·赫斯、纳粹外长里宾特洛甫等。美国首席大法官杰克逊首先宣读总起诉书,罗列了法西斯灭绝人性的罪行,而狡猾的纳粹分子则想方设法为自己开脱罪责,并使尽各种花招,企图通过非常规手段逃出这次正义的终极判决。在十分艰难的境况下,纽伦堡共持续了315天,开庭218次,正义与邪恶的再次以不同形式展开了激烈交锋……

1945年11月20日,俄、美、英、法四国大法官走进德国纽伦堡法院,举世瞩目的历史上第一个国际法庭――纽伦堡国际军事法庭在这里开庭了。21名同盟国认定的主要战争罪犯被推上了历史的审判台,其中包括前纳粹元帅赫尔曼·戈林、希特勒副手鲁道夫·赫斯、纳粹外长里宾特洛甫等。美国首席大法官杰克逊首先宣读总起诉书,罗列了法西斯灭绝人性的罪行,而狡猾的纳粹分子则想方设法为自己开脱罪责,并使尽各种花招,企图通过非常规手段逃出这次正义的终极判决。在十分艰难的境况下,纽伦堡共持续了315天,开庭218次,正义与邪恶的再次以不同形式展开了激烈交锋……

朗读者 (2008) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

The Reader

8.5 (1022 个评分)

导演:

史蒂芬·戴德利

演员:

凯特·温丝莱特

/

大卫·克劳斯

…

其它标题:

The Reader

/

为爱朗读(台)

…

15岁的少年米夏·伯格(大卫·克劳斯 David Kross 饰)偶遇36岁的中年神秘女列车售票员汉娜(凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰),后来两个发展出一段秘密的情人关系。汉娜最喜欢躺在米夏怀里听米夏为他读书,她总是沉浸在那朗朗的读书声中。年轻的米夏沉溺于这种关系不能自拔的同时,却发现他自己根本不了解汉娜。忽然有一天,这个神秘女人不告而别,米夏在短暂的迷惑和悲伤之后,开始了新的生活。

二战虽然结束了,但德国对于纳粹战犯的审判还在继续。成为法律学校的实习生的米夏,在一次旁听对纳粹战犯的审判过程中,竟然发现一个熟悉的身影。虽然已经事隔8年,但米夏还是一眼便认出那就是消失8年的汉娜。而这一次,她坐上了纳粹战犯审判法庭的被告席,这个神秘女人的往事在案件的审理过程中逐渐清晰。然而,米夏却发现了一个汉娜宁愿搭上性命也要隐藏秘密。

汉娜最终被判终身监禁,而此时米夏(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰)与汉娜的故事还在继续……

在2009年初的第81届奥斯卡上,该片共获包括最佳女主角在内的5项提名,最终温丝莱特凭借该片折冠当年奥斯卡影后。

二战虽然结束了,但德国对于纳粹战犯的审判还在继续。成为法律学校的实习生的米夏,在一次旁听对纳粹战犯的审判过程中,竟然发现一个熟悉的身影。虽然已经事隔8年,但米夏还是一眼便认出那就是消失8年的汉娜。而这一次,她坐上了纳粹战犯审判法庭的被告席,这个神秘女人的往事在案件的审理过程中逐渐清晰。然而,米夏却发现了一个汉娜宁愿搭上性命也要隐藏秘密。

汉娜最终被判终身监禁,而此时米夏(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰)与汉娜的故事还在继续……

在2009年初的第81届奥斯卡上,该片共获包括最佳女主角在内的5项提名,最终温丝莱特凭借该片折冠当年奥斯卡影后。

自由之日:我们的国防军 (1935) 豆瓣

Tag der Freiheit - Unsere Wehrmacht

6.9 (7 个评分)

导演:

莱妮·里芬施塔尔

演员:

赫尔曼·戈林

/

鲁道夫·赫斯

…

其它标题:

Tag der Freiheit - Unsere Wehrmacht

在线观看

钢铁苍穹 (2012) 豆瓣 IMDb TMDB 维基数据

Iron Sky

6.7 (239 个评分)

导演:

提莫·沃伦索拉

演员:

戈兹·奥托

/

茱莉亚·迭泽

…

其它标题:

Iron Sky

/

铁幕苍穹(港)

…

2018年,美国总统为了自己的竞选能够胜出,再次启动了登月计划。当世界上第一位黑人宇航员詹姆斯·华盛顿(克里斯托弗·卡比 Christopher Kirby 饰)与同伴踏上月球时,却遭遇到了子弹的袭击。原来,早在1945年纳粹即将战败之时,纳粹的科学家在反重力的研究上取得了巨大的突破,并在南极的秘密基地上,将一支纳粹的研究部队送上了月球,并在月球背面建立起了一个军事基地。在那里,纳粹的科学家不分昼夜地研究新技术、改善武器,妄图在月球上重新建立起部队,反攻地球。华盛顿被俘后,其随身携带的智能手机被纳粹的科学家认为是启动他们的终极飞船的关键部件,因此掌权的军官阿德勒(戈兹·奥托 Götz Otto 饰)和情人雷纳特•里切特(茱莉亚·迭泽 Julia Dietze 饰)要求前往地球收集更多的手机,以便于反攻地球所用。当阿德勒带着华盛顿返回地球之后,一切的发展却与他们计划的有所不同,一个阴谋计划随之展开……

利迪策大屠杀 (2011) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Lidice

7.2 (10 个评分)

导演:

切赫·尼古拉耶夫

演员:

卡瑞尔·罗登

/

祖扎娜·菲亚洛娃

…

其它标题:

Lidice

/

没有光的晴天(港)

…

1942年5月27日,莱因哈德·海德里希在布拉格被捷克特工刺杀后,希特勒感到非常恼怒,在海德里希的葬礼上,希特勒就咆哮着说要采取报复行动,叫嚣着要用千百万人的血来作为偿还海德里希被谋杀的代价。 居住在特瑞金斯塔特“特别居留区”里的约3000名犹太人被送到了死亡营,未知的还不知道有多少。 布拉格的党卫军个个惊恐万状。 他们深知:如果在缉捕刺杀海德里希凶手的行动中毫无结果的话,毫无疑问会触发希特勒对于导致行动失败的负责人的杀人欲。 亚瑟·内伯,以帝国中央安全局的名义命令紧急印制了大量德意志刑警报特刊,上面载有发给各地警察局和地方行政长官的电传电报,指示:“要在各个车站、火车上以及所有交通工具上实施特别监视;要对所有在工人旅馆居住的外国人进行登记检查;不准任何嫌疑人越过边境。”盖世太保以无情的高效率为刺客布下了一张天罗地网。

莱因哈德·海德里希对于希特勒来讲,海德里希之死需要远比犹太人的死更大的代价。 最为残暴的一次报复行动,一次捷克人民永远不会让世人忘记的屠杀。

此次报复的目标是位于布拉格西北部科拉迪诺地区的一个名叫利迪泽的矿山小村庄。 利迪泽是个美丽的地方,坐落在一个低矮的峡谷内,小村庄教堂的四周点缀着片片草地,风景旖旎,色彩斑斓。 村庄周围布满了大大小小的牧场和果园,村民们的生活过的非常平静,自给自足,对政治则兴趣索然。

6月4日,海德里希死的那天,利迪泽遭到了第一次搜查。 但是的目击者对于一队驻布拉格的党卫军和盖世太保怎样从大路上开过来,怎样肆无忌惮地闯进村庄,又是怎样对这里的居民排好队逐一检查证明身份的情形至今记忆犹新。 由党卫军和盖世太保负责进行讯问。 自始至终,充斥着威胁和恐吓,但总的说,利迪泽的居民们并没有受到太大的伤害。 也许是为了取乐,也许因为未找到任何武器装备和证明有罪的“证据”而大为恼火,国防军和警察分遣队闯进居民们整洁别致的家中或是大肆抢劫物品,或是将家具陈设砸得粉碎扔到大街上。 显而易见,对于盖世太保来说,“证据”是可以伪造的。 德国国防军的卡车终于一路呼啸着返回了布拉格。

在利迪泽村和海德里希被谋杀二者之间没有发现任何形式上的联系。 之所以选择这个村庄作为目标的一个借口就是,居住在次地的两个家庭——荷科拉一家和斯特里伯尼一家,他们的儿子在英国是捷克地下抵抗组织的成员。 此外,德国人还声称在这个村庄里藏有机枪,而且英捷伞兵曾在这一地区着陆。 然而对这些指控,直到今天,在此后的大屠杀中幸存下来的人们仍然绝对否认。 最后,荷科拉和斯特里伯尼两家人遭到逮捕,但没有找到降落伞的蛛丝马迹。

第二次关键性的侵入利迪泽是在6月9日夜里。 有卡尔·博姆“倡议”,在为海德里希举行葬礼的那天,他打电话给柏林的希姆莱告知有足够的“证据”指控该村庄,并建议采取报复行动。 博姆报告说:目标:科拉迪诺地区的利迪泽村。

1942年6月9日19点45分,党卫军地区总队长卡尔·弗朗克从柏林打来电话口头指示:今天遵照元首的命令,应对利迪泽村采取以下措施:

第一, 枪毙所有的成年男性居民;

第二, 将所有女性居民都关入集中营;

第三, 将儿童集中到一起,合格的送到帝国党卫军家中接受德国化教育;余下的不适合进行德国化教育的儿童要进行其他形式的教育;

第四, 需要借助消防队将这个地方整个烧毁,夷为平地。

博姆出发去科拉迪诺亲自指挥这次行动,随行的有布拉格的盖世太保头子奥托·格施克博士以及科拉迪诺地区的盖世太保头子维斯曼。 科拉迪诺地区的常规警察已将村子围得水泄不通,只留下一个口允许居民们进入。 接着,一队保安警察在党卫军小队长马克斯·罗斯托克的带领下开进利迪泽。

之后,盖世太保报告:在此次行动中,199名男性村民被处决,195名女性村民被逮捕。 从布拉格调来的特别行刑队在谷仓四周的墙上竖起一排床垫,以防止反弹回来的流弹。 他们将成年男子和男孩子挑出来,一次枪毙10个,女人、小男孩和儿童则被送到中转营;女人们最终被送到拉文斯布拉克集中营,在95名儿童当中,最后有9名被认为值得接受德国化教育;而大多数的儿童以经销声匿迹了,二战后,仅找到其中的16名。 被选中的9名儿童将要移交给育儿组织—— 一个受到希姆莱青睐的,关于母性家庭以及给予那些由党卫军做父亲的孩子们福利的体系。

然而,整个村庄被付之一炬,该炸的炸掉,该铲的被推土机铲平,瓦砾也被运走。 家禽、宠物被射杀,墓地被掘开。 出了一个不久就会杂草丛生的平原以外,这一村庄的存在痕迹消失得干干净净。 第二天,一个早已拟好的稿子在广播中播出:“在搜捕刺杀党卫军上将海德里希的凶手的过程中,有充分事实证明该村居民支持并给予这些凶手以帮助。除了帮助凶手以外,这些居民还参与了其他敌视德国的行动。例如,私藏弹药和武器装备、违法持有发报机并囤积大量特殊的国控物资……村庄里所有的建筑现已拆除,该村的名字也被抹掉。”

然而,在某种意义上讲,利迪泽村并没有消失。 德国人自己要对此疏漏负责。 大量描述这次大屠杀的细节都已被帝国电影公司摄入了老式的镜头。 记录利迪泽村大屠杀的有关电影胶片在纽伦堡军事法庭上成为对纳粹战犯进行审判的铁的事实和证据。 永久保留下来的仅仅是是这个村庄的的最后时刻:利迪泽村熊熊燃烧的房屋、穿梭于街道之中的巡逻军队和警察,当然还有荷拉克家牧场上的尸体堆。 一条用链子栓住在狗舍里的狗的尸体也被摄入镜头;接着镜头透过双筒望远镜摇向一个德国军官:镜头里,村中教堂的塔楼被炸了三次才倒塌;显然这个军官十分恼火;牧师早已遇害,影片同样记录了毁灭者自身的“形象”:他们好象在制作家庭电影一样,对着摄影机大笑着,彼此还开着玩笑。

为了不留下任何痕迹,盖世太保从特瑞金附近的犹太人居留区抓来了大批的劳工,并强迫他们在利迪泽村建立了一条专门的铁路,用途是把利迪泽村的瓦砾统统运走,每天有大批的废砖瓦从利迪泽运出,当工作快要完工的时候,那些劳工一部分被送进了集中营和死亡营,还有一批人被就地枪决,枪决以后,尸体被焚烧后就地掩埋。

令盖世太保十分恼怒的是,在利迪泽村和其他地方刻意营造的白色恐怖未能打草惊蛇出刺客。 已经采用并审查完毕的有关报道也变得毫无价值。 海因茨·冯·潘维茨——布拉格市盖世太保反颠覆科的负责人向弗朗克建议:在指定时期内,对任何准备坦白自首的人实行赦免。 海因茨最终说服弗朗克以5天为限,并于6月13日发布赦免公告。

6月18日,盖世太保在卡莱尔·布罗梅杰斯基教堂的地下室中发现了7名刺客,在经过一阵枪战以后,7名特工无一幸免,两人服毒自杀,其余的都用自己的枪结束了生命。 最后,盖世太保将刺客——捷克准尉詹·库比斯的头割了下来,拿给了他的家人看,他年迈的母亲当场就昏了过去。

刺杀海德里希的案件就此结束,利迪泽村也从地图上消失了,但在二战后,捷克人开始重建利迪泽村,原居民回到原来的地方时,只看见一片荒芜的草地。 工人们在挖掘的工程中发掘出了一块利迪泽村古老的村标,至今,这块象征利迪泽村的村标还保留在原地。

毁灭与重生

盖世太保把利迪策村全部夷为平地、妄图从地球上将其消灭的作法激起了全世界各国人民的愤怒。 6月12日,利迪策惨案的消息刚一传开,美国依利诺斯州的一个小镇就宣布改名叫利迪策。 一个月后,墨西哥首都附近的圣何罗尼莫也改名为利迪策,现在,这里已经发展成为200万人口的大城市。 紧接着,巴西、委内瑞拉、以色列、南非的一些村庄,以及其他地方的广场、街道、甚至女孩的名字,都开始叫利迪策。 世界各个角落的人们虽然互不相识,但为了反法西斯这个目标,都不约而同地群起声援陷入苦难中的捷克人民。

自1948年开始,来自世界各国的志愿者在这片废墟旁边建设起崭新的利迪策村。 在旧村和新村中间,由一片美丽的玫瑰园架起了幸福的桥梁。 这些玫瑰的种子是世界各国爱好和平的人们赠送的,其中还有来自中国的祝福。 现在的旧村废墟早已被大片翠绿的草坪所覆盖,在起伏的山坡中点缀着茵茵绿树和金色池塘,使人俨然置身于人间天堂。 这不仅令人感慨万分,只有和平才能带来如此美好世界,有了和平人类才有希望。

莱因哈德·海德里希对于希特勒来讲,海德里希之死需要远比犹太人的死更大的代价。 最为残暴的一次报复行动,一次捷克人民永远不会让世人忘记的屠杀。

此次报复的目标是位于布拉格西北部科拉迪诺地区的一个名叫利迪泽的矿山小村庄。 利迪泽是个美丽的地方,坐落在一个低矮的峡谷内,小村庄教堂的四周点缀着片片草地,风景旖旎,色彩斑斓。 村庄周围布满了大大小小的牧场和果园,村民们的生活过的非常平静,自给自足,对政治则兴趣索然。

6月4日,海德里希死的那天,利迪泽遭到了第一次搜查。 但是的目击者对于一队驻布拉格的党卫军和盖世太保怎样从大路上开过来,怎样肆无忌惮地闯进村庄,又是怎样对这里的居民排好队逐一检查证明身份的情形至今记忆犹新。 由党卫军和盖世太保负责进行讯问。 自始至终,充斥着威胁和恐吓,但总的说,利迪泽的居民们并没有受到太大的伤害。 也许是为了取乐,也许因为未找到任何武器装备和证明有罪的“证据”而大为恼火,国防军和警察分遣队闯进居民们整洁别致的家中或是大肆抢劫物品,或是将家具陈设砸得粉碎扔到大街上。 显而易见,对于盖世太保来说,“证据”是可以伪造的。 德国国防军的卡车终于一路呼啸着返回了布拉格。

在利迪泽村和海德里希被谋杀二者之间没有发现任何形式上的联系。 之所以选择这个村庄作为目标的一个借口就是,居住在次地的两个家庭——荷科拉一家和斯特里伯尼一家,他们的儿子在英国是捷克地下抵抗组织的成员。 此外,德国人还声称在这个村庄里藏有机枪,而且英捷伞兵曾在这一地区着陆。 然而对这些指控,直到今天,在此后的大屠杀中幸存下来的人们仍然绝对否认。 最后,荷科拉和斯特里伯尼两家人遭到逮捕,但没有找到降落伞的蛛丝马迹。

第二次关键性的侵入利迪泽是在6月9日夜里。 有卡尔·博姆“倡议”,在为海德里希举行葬礼的那天,他打电话给柏林的希姆莱告知有足够的“证据”指控该村庄,并建议采取报复行动。 博姆报告说:目标:科拉迪诺地区的利迪泽村。

1942年6月9日19点45分,党卫军地区总队长卡尔·弗朗克从柏林打来电话口头指示:今天遵照元首的命令,应对利迪泽村采取以下措施:

第一, 枪毙所有的成年男性居民;

第二, 将所有女性居民都关入集中营;

第三, 将儿童集中到一起,合格的送到帝国党卫军家中接受德国化教育;余下的不适合进行德国化教育的儿童要进行其他形式的教育;

第四, 需要借助消防队将这个地方整个烧毁,夷为平地。

博姆出发去科拉迪诺亲自指挥这次行动,随行的有布拉格的盖世太保头子奥托·格施克博士以及科拉迪诺地区的盖世太保头子维斯曼。 科拉迪诺地区的常规警察已将村子围得水泄不通,只留下一个口允许居民们进入。 接着,一队保安警察在党卫军小队长马克斯·罗斯托克的带领下开进利迪泽。

之后,盖世太保报告:在此次行动中,199名男性村民被处决,195名女性村民被逮捕。 从布拉格调来的特别行刑队在谷仓四周的墙上竖起一排床垫,以防止反弹回来的流弹。 他们将成年男子和男孩子挑出来,一次枪毙10个,女人、小男孩和儿童则被送到中转营;女人们最终被送到拉文斯布拉克集中营,在95名儿童当中,最后有9名被认为值得接受德国化教育;而大多数的儿童以经销声匿迹了,二战后,仅找到其中的16名。 被选中的9名儿童将要移交给育儿组织—— 一个受到希姆莱青睐的,关于母性家庭以及给予那些由党卫军做父亲的孩子们福利的体系。

然而,整个村庄被付之一炬,该炸的炸掉,该铲的被推土机铲平,瓦砾也被运走。 家禽、宠物被射杀,墓地被掘开。 出了一个不久就会杂草丛生的平原以外,这一村庄的存在痕迹消失得干干净净。 第二天,一个早已拟好的稿子在广播中播出:“在搜捕刺杀党卫军上将海德里希的凶手的过程中,有充分事实证明该村居民支持并给予这些凶手以帮助。除了帮助凶手以外,这些居民还参与了其他敌视德国的行动。例如,私藏弹药和武器装备、违法持有发报机并囤积大量特殊的国控物资……村庄里所有的建筑现已拆除,该村的名字也被抹掉。”

然而,在某种意义上讲,利迪泽村并没有消失。 德国人自己要对此疏漏负责。 大量描述这次大屠杀的细节都已被帝国电影公司摄入了老式的镜头。 记录利迪泽村大屠杀的有关电影胶片在纽伦堡军事法庭上成为对纳粹战犯进行审判的铁的事实和证据。 永久保留下来的仅仅是是这个村庄的的最后时刻:利迪泽村熊熊燃烧的房屋、穿梭于街道之中的巡逻军队和警察,当然还有荷拉克家牧场上的尸体堆。 一条用链子栓住在狗舍里的狗的尸体也被摄入镜头;接着镜头透过双筒望远镜摇向一个德国军官:镜头里,村中教堂的塔楼被炸了三次才倒塌;显然这个军官十分恼火;牧师早已遇害,影片同样记录了毁灭者自身的“形象”:他们好象在制作家庭电影一样,对着摄影机大笑着,彼此还开着玩笑。

为了不留下任何痕迹,盖世太保从特瑞金附近的犹太人居留区抓来了大批的劳工,并强迫他们在利迪泽村建立了一条专门的铁路,用途是把利迪泽村的瓦砾统统运走,每天有大批的废砖瓦从利迪泽运出,当工作快要完工的时候,那些劳工一部分被送进了集中营和死亡营,还有一批人被就地枪决,枪决以后,尸体被焚烧后就地掩埋。

令盖世太保十分恼怒的是,在利迪泽村和其他地方刻意营造的白色恐怖未能打草惊蛇出刺客。 已经采用并审查完毕的有关报道也变得毫无价值。 海因茨·冯·潘维茨——布拉格市盖世太保反颠覆科的负责人向弗朗克建议:在指定时期内,对任何准备坦白自首的人实行赦免。 海因茨最终说服弗朗克以5天为限,并于6月13日发布赦免公告。

6月18日,盖世太保在卡莱尔·布罗梅杰斯基教堂的地下室中发现了7名刺客,在经过一阵枪战以后,7名特工无一幸免,两人服毒自杀,其余的都用自己的枪结束了生命。 最后,盖世太保将刺客——捷克准尉詹·库比斯的头割了下来,拿给了他的家人看,他年迈的母亲当场就昏了过去。

刺杀海德里希的案件就此结束,利迪泽村也从地图上消失了,但在二战后,捷克人开始重建利迪泽村,原居民回到原来的地方时,只看见一片荒芜的草地。 工人们在挖掘的工程中发掘出了一块利迪泽村古老的村标,至今,这块象征利迪泽村的村标还保留在原地。

毁灭与重生

盖世太保把利迪策村全部夷为平地、妄图从地球上将其消灭的作法激起了全世界各国人民的愤怒。 6月12日,利迪策惨案的消息刚一传开,美国依利诺斯州的一个小镇就宣布改名叫利迪策。 一个月后,墨西哥首都附近的圣何罗尼莫也改名为利迪策,现在,这里已经发展成为200万人口的大城市。 紧接着,巴西、委内瑞拉、以色列、南非的一些村庄,以及其他地方的广场、街道、甚至女孩的名字,都开始叫利迪策。 世界各个角落的人们虽然互不相识,但为了反法西斯这个目标,都不约而同地群起声援陷入苦难中的捷克人民。

自1948年开始,来自世界各国的志愿者在这片废墟旁边建设起崭新的利迪策村。 在旧村和新村中间,由一片美丽的玫瑰园架起了幸福的桥梁。 这些玫瑰的种子是世界各国爱好和平的人们赠送的,其中还有来自中国的祝福。 现在的旧村废墟早已被大片翠绿的草坪所覆盖,在起伏的山坡中点缀着茵茵绿树和金色池塘,使人俨然置身于人间天堂。 这不仅令人感慨万分,只有和平才能带来如此美好世界,有了和平人类才有希望。

前哨2:黑太阳 (2012) 豆瓣

Outpost: Black Sun

5.2 (5 个评分)

导演:

史蒂夫·巴克

演员:

理查德·柯伊尔

/

Catherine Steadman

其它标题:

Outpost: Black Sun

/

Outpost 2

1945年,二战的最后阶段,德国科学家Klausener发明了一个可怕的新技术,利用电磁技术,创造了一支不朽的纳粹军队,这个秘密流传至今。有迹象表明这个军队在东欧活动,为了查明真相,北约专案组匆匆部署到东欧,但所有的派遣队员几乎全被无情地杀死。这不是普通的敌人。

只有勇敢的调查员,海伦娜,一名调查战犯的女特工,为了查明线索而前往东欧,她盯上了臭名昭著的战争犯Klausener。在途中,遇到了北约的...

只有勇敢的调查员,海伦娜,一名调查战犯的女特工,为了查明线索而前往东欧,她盯上了臭名昭著的战争犯Klausener。在途中,遇到了北约的...

科尔贝格 (1945) 豆瓣

Kolberg

导演:

Veit Harlan

演员:

Heinrich George

/

克里斯蒂娜·泽德尔鲍姆

…

其它标题:

Kolberg

During Napoleon's victorious campaign in Germany, the city of Kolberg gets isolated from the retreating Prussian forces. The population of Kolberg refuses to capitulate and organizes the resistance against the French army, which immediately submits the city to massive bombardments.

蟹行 豆瓣

作者:

[德] 君特·格拉斯

译者:

蔡鸿君

上海译文出版社

2005

- 1

本书是格拉斯1999年获得诺贝尔文学奖之后推出的新作,一面世就好评如潮,连续数月占据各大畅销书排行榜榜首,两周内售出25万册。小说取材于一段真实的历史:1945年1月30日,德国豪华游轮“古斯特洛夫号”满载一万多名难民和士兵在古滕港启航,朝西方驶去,不料当天夜里就在波罗的海上被苏联潜艇发射的鱼雷击沉,船上近万名逃亡者葬身海底,其中儿童占四千多!小说以这一故事为背景,用写实和虚构相结合的方法,披露了那场战争的发动者,在给别国带去沉重灾难的同时也给本国人民带来无尽的痛苦。这是一场比“泰坦尼克号”还要让人刻骨铭心的海难。而书中虚构的故事也是惨烈的:身怀六甲、年仅17岁的图拉上了“古斯特洛夫号”。夜间九时许,一阵剧烈的摇晃和几声猛烈的爆炸把她从睡梦中惊醒。所幸她被救上了德军舰艇。伴随着游轮下沉以及成千上万名儿童妇女的尸身在冰冷的海面上载沉载浮,儿子保尔降临人世。获救后她怀抱襁褓中的儿子继续逃亡,辗转来到东德什末林,并当了一名工人。保尔长大后当了记者,逃到了西德,在经历了结婚生子、家庭离异后,又与儿子康拉德长期分居。两德统一后康拉德才见到奶奶。奶奶十分宠爱他,还经常对他讲过去的经历,结果使他产生了偏激的观念,创办了新纳粹网页,最后竟然开枪杀害了网友犹太青年大卫。

德国媒体称:格拉斯以撼人心扉的笔触将读者带回那段可怕的历史,并讲述了它的影响,尤其是对一个特殊群体的深远影响。

德国媒体称:格拉斯以撼人心扉的笔触将读者带回那段可怕的历史,并讲述了它的影响,尤其是对一个特殊群体的深远影响。

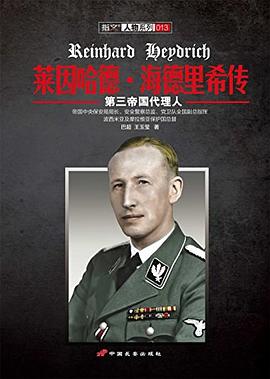

莱因哈德·海德里希传 豆瓣

作者:

巴超

/

王玉莹

中国长安出版社

2016

- 1

莱因哈德·海德里希,第三帝国中央保安局局长、安全警察首脑,手握纳粹德国安全与情报的利刃;身为波西米亚及摩拉维亚总督、第三帝国代理人,他是布拉格屠夫,还是“大棒加糖”的治国好手?他被称为“纳粹斩首官”“第三帝国黑王子”,“金发野兽”,却也是位忠贞的丈夫与慈爱的父亲;他高大英俊,金发碧眼,音乐、体育、驾驶、飞行几乎无所不能,却在登上权力顶峰途中突遭暗杀而命丧黄泉。揭秘海德里希备受争议的“犹太血统”疑云,及其在解决犹太问题的“最终方案”里扮演的角色。

绝望者日记 豆瓣 谷歌图书

Diary of A Man in Despair

8.4 (22 个评分)

作者:

[德] 弗里德里希·莱克

译者:

符金宇

新华出版社

2015

- 1

本书原本是来自第三帝国内部的一份反纳粹的文件,最初由斯图加特的一家不知名的小出版社于1947年在德国出版发行的。不久之后,这家出版社便停止了商业运作。当时没有引起人们的注意。到了1964年,有一家报社,刊登了一系列名为“被遗忘的书籍”的文章,这才引起人们的注意。1966年出版了纸皮书,还出现了几种不同语言版本。该书的英语版本在1970年出版。本书不是传统意义上的日记;作者没有按时间次序写事件,而是包括了作者的思想、反省、故事、回忆。记录开始于1936年哲学家奥斯瓦尔德•斯宾格勒的死亡,终止于莱克死前一个月。

图说历史-党卫军“警卫旗队”师战史图集 豆瓣

作者:

雷霆

中央文献出版社

2007

- 8

目录

前言

第一章 前身诞生

第二章 检阅

第三章 训练

第四章 初战波兰

第五章 西线号角

第六章 巴尔干战役

第七章 入侵苏联

第八章 哈尔科夫

第九章 库尔斯克

第十章 从意大利再到东线

第十一章 血战诺曼底

第十二章 阿登反击战

第十三章 走向末日

附 录

第十四章 党卫军迷彩制服

前言

第一章 前身诞生

第二章 检阅

第三章 训练

第四章 初战波兰

第五章 西线号角

第六章 巴尔干战役

第七章 入侵苏联

第八章 哈尔科夫

第九章 库尔斯克

第十章 从意大利再到东线

第十一章 血战诺曼底

第十二章 阿登反击战

第十三章 走向末日

附 录

第十四章 党卫军迷彩制服

Operation Barbarossa 1941 (3) 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

作者:

Robert Kirchubel

/

Peter Dennis

Osprey Publishing

2007

- 8

Osprey's third and final volume in the Barbarossa trilogy, this title completes the account of the strategic intricacies of the German campaign against Russia. Detailing the final Nazi push for Moscow, Robert Kirchubel examines the causes behind the German failure, including the inability to re-supply troops or provide reserves, and the lack of decent German winter uniforms and transport.

Full-color artwork, maps and bird's-eye views illustrate the campaign in detail, revealing how the Red Army capitalized on every German weakness in spite of its own flaws.

Full-color artwork, maps and bird's-eye views illustrate the campaign in detail, revealing how the Red Army capitalized on every German weakness in spite of its own flaws.

纳粹将领的自述 豆瓣

The Fatal Decisions

作者:

维尔纳·克莱佩【德】

/

京特·布鲁门提特【德】

…

译者:

申庚

商务印书馆

1982

- 2

In the body of literature on WWII, THE FATAL DECISIONS stands alone. The work has its origins in interviews with German officers conducted in the years 1946-48; not easily accomplished, for at the time, interviewees were technically under arrest. Eventually, critiques of the gathered material were written by (among others) Generals Von Rundstedt and Speidel.

Continuing research eventually led to this book, first published in 1956. For accuracy's sake, the seven generals and as many of their staff members as could be located were interviewed. Little new was learned from them on the reasons for German battles lost (Britain, El Alamein, Stalingrad, Moscow, Normandy, Ardennes), as military defeat can usually be attributed to trying to accomplish too much with not enough resources and men.

Of greatest value here are insights gleaned on the structure of the German high command, its functioning and the sometimes odd relationships between individuals within that Nazi inner circle. (摘自Amazon)

Continuing research eventually led to this book, first published in 1956. For accuracy's sake, the seven generals and as many of their staff members as could be located were interviewed. Little new was learned from them on the reasons for German battles lost (Britain, El Alamein, Stalingrad, Moscow, Normandy, Ardennes), as military defeat can usually be attributed to trying to accomplish too much with not enough resources and men.

Of greatest value here are insights gleaned on the structure of the German high command, its functioning and the sometimes odd relationships between individuals within that Nazi inner circle. (摘自Amazon)