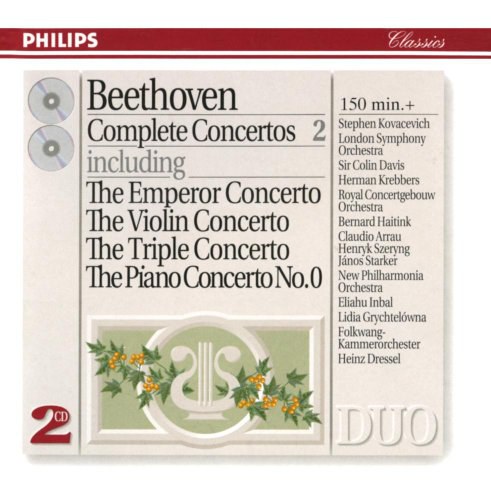

详细内容: Disc: 1 1. Piano Concerto No. 5 In E Flat, Op. 7: Allegro2. Piano Concerto No. 5 In E Flat, Op. 7: Adagio Un Poco Mosso3. Piano Concerto No. 5 In E Flat, Op. 7: Rondo. Allegro4. Concerto In C , Op. 56 For Piano, Violin, And Cello With Orchestra: Allegro5. Concerto In C , Op. 56 For Piano, Violin, And Cello With Orchestra: Largo6. Concerto In C , Op. 56 For Piano, Violin, And Cello With Orchestra: Rondo alla PolaccaDisc: 2 1. Violin Concerto In D, Op. 61: Allegro Ma Non Troppo2. Violin Concerto In D, Op. 61: Larghetto3. Violin Concerto In D, Op. 61: Rondo. Allegro4. Piano Concerto In E Flat, WoO 4: Allegro Moderato5. Piano Concerto In E Flat, WoO 4: Larghetto6. Piano Concerto In E Flat, WoO 4: Rondo. Allegretto广告语: 贝多芬(1770-1827)一生共创作了5部钢琴协奏曲,第五钢琴协奏曲《皇帝》作于1808-1809年间。前四部钢琴协奏曲首演时都是由贝多芬亲自担任钢琴声部的演奏,但是当第五钢琴协奏曲《皇帝》首演时,因为贝多芬已经基本失聪,无法胜任钢琴演奏,只能由他的得意门生、著名的钢琴演奏家车尔尼担任独奏。第五钢琴协奏曲《皇帝》后来又由17岁的李斯特在巴黎演奏而大获成功,盛名远播,倍受欢迎。此CD收录了钢琴协奏曲第5号,D大调小提琴协奏曲等著名曲目。