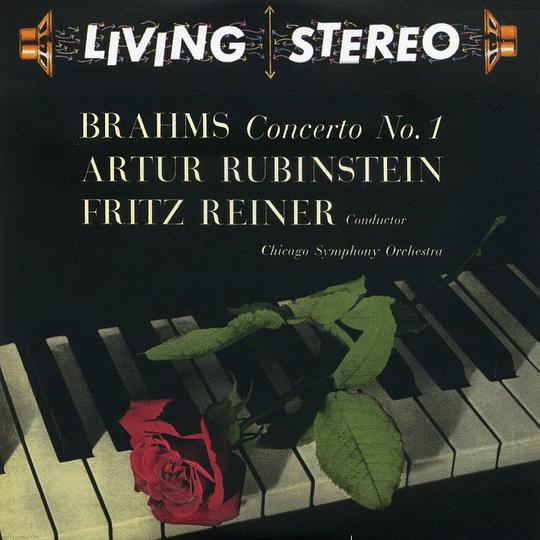

《勃拉姆斯第一号钢琴协奏曲》

勃拉姆斯的第一号钢琴协奏曲一开始其实是首为双钢琴所写的奏鸣曲,后来他将之改写成交响曲,最后才成为钢琴协奏曲,全曲正式完成的时间是1859年。勃拉姆斯最早有了腹稿并要创作此曲是在1854年。当时正是舒曼病危之际。随着舒曼的生命踏入尾声,这首协奏曲也渐渐成形,也因此全曲隐约间是一首为舒曼所写的安魂曲,尤其在第二乐章更是明显可以听出这种哀伤的气质。

这首协奏曲于1858年首演于汗诺瓦,由勃拉姆斯亲自担任钢琴独奏,指挥是姚阿幸。次年他们再度演出此曲获得肯定后,就让勃拉姆斯进一步将此曲带到莱比锡布商大厦管弦乐团去演出,可是当地的听众却反映极差。此曲日后又移师汉堡演出,这次的反应则较佳。不久此曲就成为克拉拉•舒曼的曲目,受到她许多的提倡之功。此曲的交响意念甚浓,曾被当时一位乐评人戏称为带有钢琴伴奏的交响曲,也因此难免会让初接触到它的听众感到迷惑。

第一乐章:

一开始带有一种悲剧的庄严感,第一主题音乐中强烈的颤音带著一种不祥的预言风格,随后音乐才有柔和的转变,第二主题在此呼之欲出,然而管弦乐团这时又反复,将音乐带回开头的气氛,一直到钢琴进入才退让。然而,就连钢琴的介入也无法扭转乐曲原有的性格,屈服于开始主题的粗暴颤音,就在这时第二主题浮现,由钢琴带起一段颂歌般的旋律。接下来这些主题则由钢琴独奏以艰难的乐句发展得更深入,而后再现部中的音乐则出现一连串令人惊奇的转调。

第二乐章:

慢板,勃拉姆斯在主旋律之上写了“愿那以主之名而来者受庇佑”,一般相信这指的是他的恩师舒曼,不过也有人说勃拉姆斯曾提过那是指克拉拉•舒曼。不过这段文字后来被勃拉姆斯删去,以避免流露过多的感情。乐章由弦乐团拉奏—段长的主题旋律,巴松管扣低音提琴则相和接续。这时钢琴则在这段旋律上添加一种冥想的气质。法国号在第一和第二乐章都有相当具风格的演奏乐段,钢琴则在这之后发展出新的旋律。

终乐章:

一开始就相当充满活力且引人注意,勃拉姆斯籍由轮旋曲式让许多不同的观念在乐章中对比,随后钢琴以F大调插入一段音乐并由管弦乐团衔接,再交由小提琴展开另一段插入句,整段音乐于是以对位的方式呈现,这时乐章的第一主题也出现,但音乐随之转为抒情性格。随后出现一段装饰奏,上标“有幻想风的”,音乐以属音堆砌而成,在和声演奏之间有一个持续音却始终不变,这也是勃拉姆斯作品的一个特色,最后音乐进入动人的结尾。

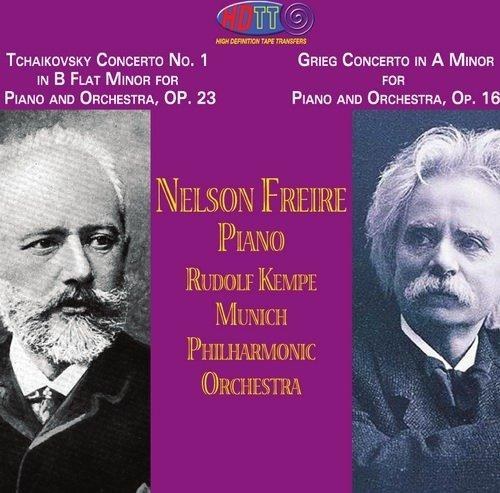

《柴科夫斯基第一号钢琴协奏曲》

柴科夫斯基一共写了三首钢琴协奏曲,其中《降b小调第一号》是被演奏得最多的一首,作品中略含俄国味的主题,以及充满斯拉夫式粗线条和色彩的管弦乐法,正是这首乐曲的魅力所在,这首钢琴协奏曲是第一流的钢琴家们竞相演奏的曲目。

本曲作于1874年,于1875年十月在美国波士顿首演。作品完成后,并未按照一般的习惯立刻在自己的国家初演,是因为当时莫斯科音乐学院的校长,柴科夫斯基的友人尼古拉·鲁宾斯坦 (Nikolay Rubinstein, 1835 - 1881,俄罗斯著名钢琴家安东·鲁宾斯坦的弟弟)斥责此作品华而不实,无独创性,不适于用钢琴演奏。柴科夫斯基对此感到很屈辱,但他对这首乐曲有很大的信心,于是把乐谱寄给法国钢琴家汉斯·封·彪罗(Hans von Bulw,1830-1894),由这位钢琴家旅美演出时在波士顿首演,获得巨大的成功。十一个月后,才在俄罗斯上演,同样也获得了成功。后来,尼古拉·鲁宾斯坦郑重地向柴科夫斯基谢罪,从此之后他经常把这首乐曲加在他的演奏会曲目里,于是二人和好如初。1889年,柴科夫斯基将这首乐曲略加修订,成为现行的乐谱。

第一乐章:极为庄严而不太快的快板,降b小调,3/4拍。本乐章是全曲中最为著名的乐章。作品以四支圆号的引子为开始,随后展现的是极其雄壮和辉煌的主题,这个激动人心的主题甚至比整部钢琴协奏曲还要著名,是每年柴科夫斯基音乐节的开场曲,也经常被大量的影视作品所引用,为广大听众所熟知。第二乐章(朴实的小行板)和第三乐章(热情的快板)也都十分出色。这部作品是柴科夫斯基的代表作之一。

(转自网络,原作者不详)

Brahms concerto "derives from a set of 78 rpm glass-based acetate broadcast transcription discs in the Dutch Radio archives.

Unfortunately one disc was broken and the missing material (measures 210-310 in the first movement) was replaced here with the corresponding passage from the Horowitz performance of 17 March 1935 with Toscanini and the New York Philharmonic.

Vladimir Horowitz preferred Bruno Walter as a concerto collaborator to his redoubtable father-in-law Arturo Toscanini, and it shows in these broadcast performances. The sound is quite poor in the 1948 Tchaikovsky air check, yet you can hear that the pianist relishes having more breathing space in the slow movement. Of greater value is the Brahms, a work neither Horowitz nor Walter recorded commercially. Tempos are 20 percent faster than the norm today, yet nothing ever sounds scrambled, as it did in the 1935 Horowitz/Toscanini/New York Philharmonic broadcast. The latter is drawn upon to fill in three minutes missing from the Amsterdam broadcast (the cascading octaves in the first movement). Walter provides an incisive framework for his fiery soloist, who sings as much as he thunders here. Though not state-of-the-art for its time, the sound is certainly listenable. Bryce Morrison's notes deal with Horowitz at length, but not the performances in hand. In sum, this mid-price reissue is a must for Horowitz enthusiasts.

------Jed Distler