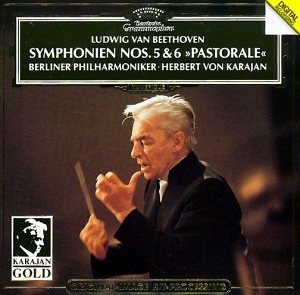

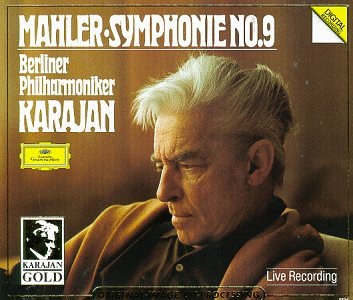

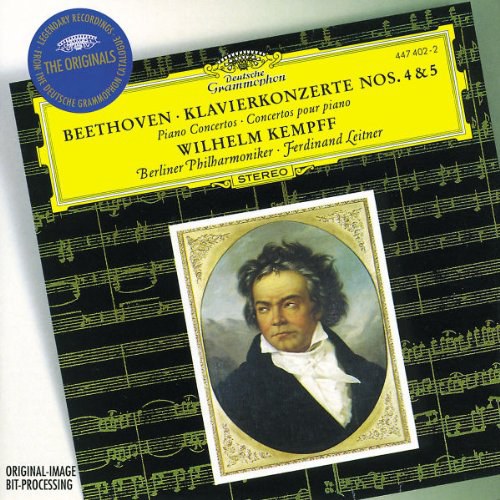

贝多芬 :交响曲全集(卡拉扬指挥) 豆瓣

9.3 (6 个评分)

Herbert von Karajan

/

Berlin Philharmonic

类型:

古典

出版发行:

Deutsche Grammophon

《贝多芬交响曲全集》/卡拉扬指挥柏林爱乐乐团、维也纳歌唱家合唱团。卡拉扬指挥柏林爱乐乐团演奏的这个60年代版一致公认为最首要的选择,录音也堪称模拟时代的范本,此低价版套装也更加显得超值,不可错过。63年版“企鹅”评价三星