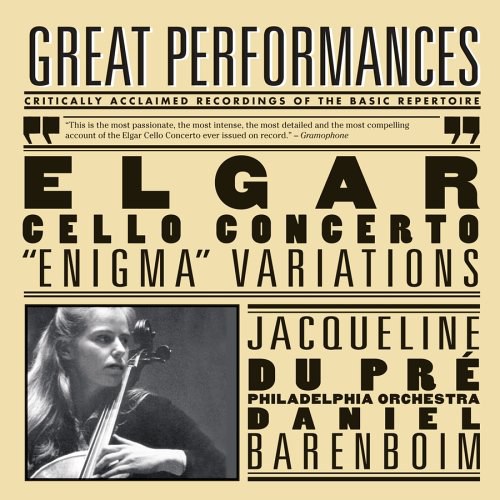

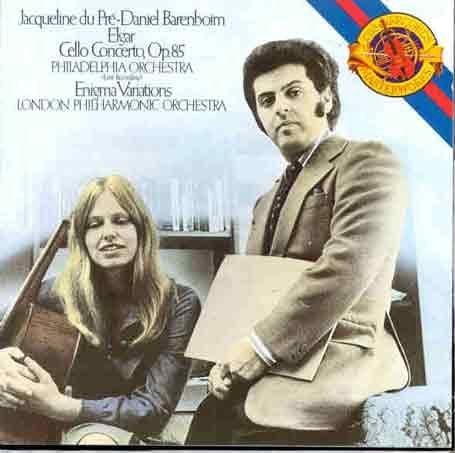

杜普蕾:埃尔加大提琴协奏曲/谜语变奏曲 豆瓣 Spotify

Du Pre

/

Barenboim

类型:

古典

发布日期 2005年10月18日

出版发行:

Sony Classical

巴伦博伊姆和杜普蕾在1967年结婚经常搭档进行室内乐演出,并留下了大量精彩的录音。这给他们提供了一个很好的私密交流空间。虽然杜普蕾早就录制了埃尔加大提琴协奏曲,但是他们期待着能够来一次埃尔加的“回归”

1970年11月,巴伦博伊姆正好在费城管弦乐团担任客席演奏员,杜普蕾也随行。这段录音是他们举行一场音乐会时留下的录音。两人在听过录音后认为这是相当完美一个现场录音:杜普蕾和乐队配合的天衣无缝。这份录音很好地表达了两人的音乐理念:虽然音乐演出碰巧的临场完美发挥,但实际上是实实在在的完美表现而不是几百个演奏员单调的合一。音乐必须能够“呼吸”,是活的,其表达的细微差别是不能用言语来形容的。完美的音乐不仅仅是“正确”,任何一个精心准备的瞬间都有可能出差错。但在这样的场合,任何差错都是正确的。

1970年11月,巴伦博伊姆正好在费城管弦乐团担任客席演奏员,杜普蕾也随行。这段录音是他们举行一场音乐会时留下的录音。两人在听过录音后认为这是相当完美一个现场录音:杜普蕾和乐队配合的天衣无缝。这份录音很好地表达了两人的音乐理念:虽然音乐演出碰巧的临场完美发挥,但实际上是实实在在的完美表现而不是几百个演奏员单调的合一。音乐必须能够“呼吸”,是活的,其表达的细微差别是不能用言语来形容的。完美的音乐不仅仅是“正确”,任何一个精心准备的瞬间都有可能出差错。但在这样的场合,任何差错都是正确的。