介质为1CD!

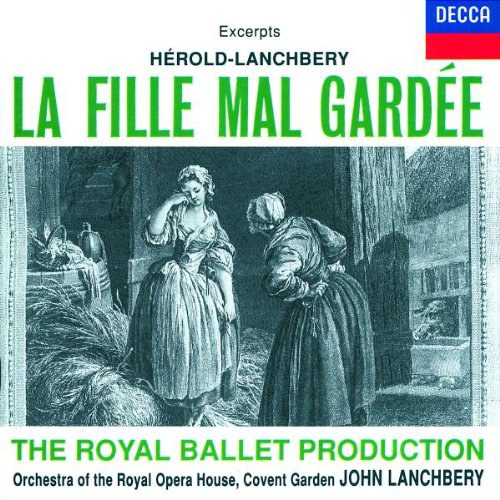

法国浪漫派作曲家埃罗尔德 (Herold),对大家来说也许十分陌生,然而他创作的芭蕾舞剧《关不住的女儿》(La Fille Mal Gardee)音乐,却是非常著名、让人喜爱的,特别是在音响界影响颇广,几乎无人不知。

1960年英国迪卡(Decca)公司在伦敦的金斯威大厅录制了芭蕾舞剧《关不住的女儿》音乐选曲唱片,由英国作曲家约翰·兰奇贝里(John Lanchbery)编配埃罗尔德创作的舞剧音乐,并指挥柯文特花园皇家歌剧院管弦乐团演奏,2年后出版了LP唱片。由于该唱片音乐优美,生动亲切,高潮迭起,活泼轻松,录音层次分明,音场深阔,乐器结象及定位准确,以及高水平的指挥与演奏,使此碟大放异彩,深得人们喜爱,让人百听不厌。

1994年迪卡公司把该唱片翻成CD,CD中精选了第一幕15个部分、第二幕6个部分音乐,虽不是全剧音乐,但也是该剧的大部分音乐,基本代表了该舞剧的主要音乐内容和精华部分。

指挥兰奇贝里的润色加工,为音乐增加了新的活力。他指挥柯文特花园皇家歌剧院管弦乐队,演奏手法独到、细腻、流畅。因此,整个音乐都非常统一、协调、娱乐性强,不愧是经典的音乐,精心的演绎,惊人的录音。

01 Act I: No.1 Intro/No.2 Dance Of The Cock And Hens/No.3 Lise And The Ribbon

02 Act I, No.10 Thomas And Alain

03 Act I No.13 Picnic/No.14 Fl Dance/No.15 Quarrel/No.16 The Fanny Elssler Pas De Deux...

04 Act I No.17 Simone/No.17a Clog Dance/No.18 Maypole Dance/No.19 Storm And Finale

05 Act II No.22 Spinning/No.23 Tambourine Dance (Aria Con Var)/No.24 Harvesters

06 Act II No.27 Thomas, Alain And The Notaries

07 Act II No.29 Pas De Deux/No.30 Final