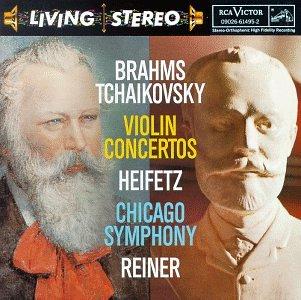

海菲兹/莱纳:勃拉姆斯小提琴协奏曲/柴可夫斯基小提琴协奏曲 豆瓣

9.2 (10 个评分)

Johannes Brahms

/

Pyotr Il'yich Tchaikovsky

…

类型:

古典

发布日期 1993年3月9日

出版发行:

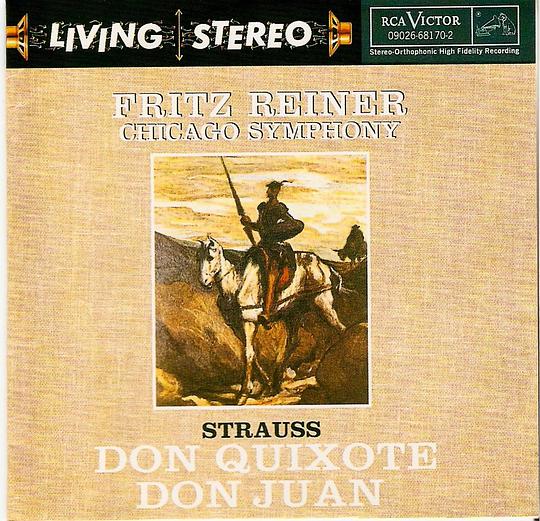

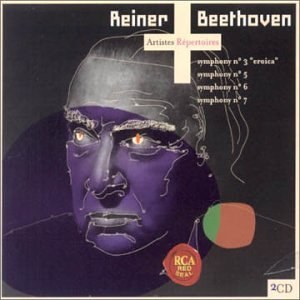

RCA