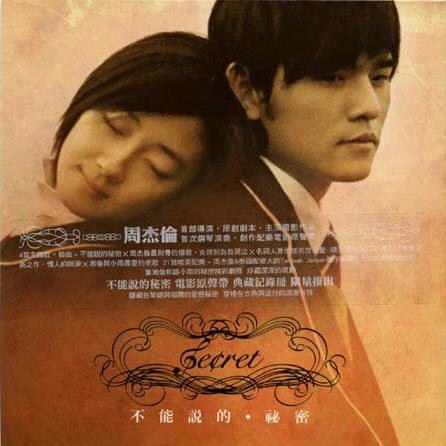

不能说的秘密 豆瓣

9.0 (174 个评分)

周杰倫

/

Terdsak Janpan

…

类型:

原声

发布日期 2007年8月13日

出版发行:

Sony BMG

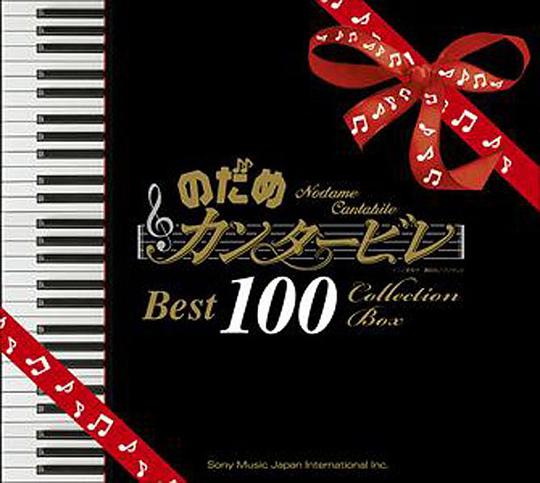

周杰伦 首部导演、原创剧本、主演电影作品“不能说的秘密”

首次钢琴演奏、创作电影配乐专辑

隐藏在琴键与指间的爱恋秘密 穿梭在古典与流行的浪漫音符

典藏纪录册 8/10限量推出

纯爱永不散场 经典豪华收录:

*100页典藏纪录册,叶湘伦和路小雨的秘密精彩剧照,珍藏感动(内共50张精彩剧照)

*4首主题歌、插曲~

「不能说的秘密」周杰伦最刻骨的情歌、「女孩别为我哭泣」名词人黄俊郎首度现声

「晴天娃娃」江语晨初试啼声清新之作、「情人的眼泪」湘伦与小雨最爱的歌

*21首周杰伦&泰国配乐大师Terdsak Janpan联手编织的唯美配乐

典藏纪录册原声带不惜成本的精装与厚重,绝对等同於看完电影之後的深深愁怅与意犹未尽

!

他的音乐很电影 他的电影很音乐

『不能说的秘密』是周杰伦首部自导自演电影作品,从音乐人转化成电影人的他,第一部作

品的题材就是他最爱的音乐;他的音乐作品中蕴藏著强烈的电影感,他的电影作品则弥漫著独特

的旋律与节奏,以意想不到的方式牵动著观影者的情绪;他,说故事的功力和写歌一样厉害。

首支电影主题曲创新手法在线上音乐独卖造成话题;但是为了让整部电影作品的生命延续与

完整,杰伦还是在百忙中完成这张原声带的制作,精彩结合电影与音乐,这是其它导演或是歌手

一辈子都不太可能做到的,但是杰伦以无比的毅力与超能力达成了!原声带在包装上更费了心思

,由pao&paws设计团队将整张专辑的视觉,以『湘伦和小雨的秘密纪念册』为概念,一本精装厚

皮的相本,里面深藏50张精彩剧照、一张配乐CD、还有湘伦和小雨的深情对白;这本典藏纪录册

原声带不惜成本的精装与厚重,绝对等同於看完电影之後的深深愁怅与意犹未尽!

周杰伦”不能说的秘密”电影主题曲

“不能说的秘密”是周杰伦策划执导的大银幕处男作,从原创故事、主演、配乐甚至是影片

剪接都亲力亲为,这部电影作品对他来说意义非凡。而电影主题曲当然也不假他人之手,杰伦以

英式摇滚曲风,谱出带点悬疑色彩的浪漫爱情故事,用不同以往坚毅笃定的钢琴弹奏方式,从头

不间断地延续著孤独沧桑的气息,简单却深植人心,歌曲最後的结尾用钟声来表达对校园的怀念

。

不能说的秘密MV拍摄---

今天是12月25日 我还是忘不了你

我把想说的话 都录在这里

最後 这首歌也送给你 ……不能说的秘密

远远的沙滩,白色的钢琴上放著一个透明玻璃瓶,杰伦把想说的话、自己的歌录在手机里,

放入瓶中抛向大海,这象徵「瓶中信」的手机,或许永远沉入海里,也或许哪一天被那女孩拾获

,揭晓这个藏在手机里的不能说的秘密。MV拍摄手法和以往周董的抒情歌一样走的是浪漫路线,

钢琴、乐团都搬到外景与大自然融入,特别的是他还设计了瓶中”机”的创意,透明玻璃瓶里装

了周董代言的手机,手机里录的就是他「不能说的秘密」!

【电影介绍】

˙创意∕导演:周杰伦˙音乐∕主题曲:周杰伦

˙演员:周杰伦(头文字D、满城尽带黄金甲) 桂纶美(蓝色大门) 黄秋生(头文字D)苏明明

˙剧情:本片为周杰伦首部自导自演的大银幕作品,故事也是来自周杰伦本身创意,而筹划

拍摄的过程更是引发媒体及观众高度的好奇与期待。电影剧情描述高中生叶湘伦(周杰伦饰)出身

单亲家庭,并且在父亲(黄秋生饰)任教的学校就读。而在父亲的耳濡目染下,他热爱音乐并且琴

艺过人。某日,班上来了一位同样喜爱弹琴的新同学路小雨(桂纶美饰),投缘的两人形影不离,

情感也日渐加温,然而小雨总是相当神秘,还常弹奏一首未曾问世,但优美动听的曲子。而每当

小伦想多了解小雨一些,她常欲言又止,只都推说是秘密。但有一天,在一场误会发生後,小雨

再也没来上过课,思念小雨又一头雾水的小伦决心要找出这个不能说的秘密…

首次钢琴演奏、创作电影配乐专辑

隐藏在琴键与指间的爱恋秘密 穿梭在古典与流行的浪漫音符

典藏纪录册 8/10限量推出

纯爱永不散场 经典豪华收录:

*100页典藏纪录册,叶湘伦和路小雨的秘密精彩剧照,珍藏感动(内共50张精彩剧照)

*4首主题歌、插曲~

「不能说的秘密」周杰伦最刻骨的情歌、「女孩别为我哭泣」名词人黄俊郎首度现声

「晴天娃娃」江语晨初试啼声清新之作、「情人的眼泪」湘伦与小雨最爱的歌

*21首周杰伦&泰国配乐大师Terdsak Janpan联手编织的唯美配乐

典藏纪录册原声带不惜成本的精装与厚重,绝对等同於看完电影之後的深深愁怅与意犹未尽

!

他的音乐很电影 他的电影很音乐

『不能说的秘密』是周杰伦首部自导自演电影作品,从音乐人转化成电影人的他,第一部作

品的题材就是他最爱的音乐;他的音乐作品中蕴藏著强烈的电影感,他的电影作品则弥漫著独特

的旋律与节奏,以意想不到的方式牵动著观影者的情绪;他,说故事的功力和写歌一样厉害。

首支电影主题曲创新手法在线上音乐独卖造成话题;但是为了让整部电影作品的生命延续与

完整,杰伦还是在百忙中完成这张原声带的制作,精彩结合电影与音乐,这是其它导演或是歌手

一辈子都不太可能做到的,但是杰伦以无比的毅力与超能力达成了!原声带在包装上更费了心思

,由pao&paws设计团队将整张专辑的视觉,以『湘伦和小雨的秘密纪念册』为概念,一本精装厚

皮的相本,里面深藏50张精彩剧照、一张配乐CD、还有湘伦和小雨的深情对白;这本典藏纪录册

原声带不惜成本的精装与厚重,绝对等同於看完电影之後的深深愁怅与意犹未尽!

周杰伦”不能说的秘密”电影主题曲

“不能说的秘密”是周杰伦策划执导的大银幕处男作,从原创故事、主演、配乐甚至是影片

剪接都亲力亲为,这部电影作品对他来说意义非凡。而电影主题曲当然也不假他人之手,杰伦以

英式摇滚曲风,谱出带点悬疑色彩的浪漫爱情故事,用不同以往坚毅笃定的钢琴弹奏方式,从头

不间断地延续著孤独沧桑的气息,简单却深植人心,歌曲最後的结尾用钟声来表达对校园的怀念

。

不能说的秘密MV拍摄---

今天是12月25日 我还是忘不了你

我把想说的话 都录在这里

最後 这首歌也送给你 ……不能说的秘密

远远的沙滩,白色的钢琴上放著一个透明玻璃瓶,杰伦把想说的话、自己的歌录在手机里,

放入瓶中抛向大海,这象徵「瓶中信」的手机,或许永远沉入海里,也或许哪一天被那女孩拾获

,揭晓这个藏在手机里的不能说的秘密。MV拍摄手法和以往周董的抒情歌一样走的是浪漫路线,

钢琴、乐团都搬到外景与大自然融入,特别的是他还设计了瓶中”机”的创意,透明玻璃瓶里装

了周董代言的手机,手机里录的就是他「不能说的秘密」!

【电影介绍】

˙创意∕导演:周杰伦˙音乐∕主题曲:周杰伦

˙演员:周杰伦(头文字D、满城尽带黄金甲) 桂纶美(蓝色大门) 黄秋生(头文字D)苏明明

˙剧情:本片为周杰伦首部自导自演的大银幕作品,故事也是来自周杰伦本身创意,而筹划

拍摄的过程更是引发媒体及观众高度的好奇与期待。电影剧情描述高中生叶湘伦(周杰伦饰)出身

单亲家庭,并且在父亲(黄秋生饰)任教的学校就读。而在父亲的耳濡目染下,他热爱音乐并且琴

艺过人。某日,班上来了一位同样喜爱弹琴的新同学路小雨(桂纶美饰),投缘的两人形影不离,

情感也日渐加温,然而小雨总是相当神秘,还常弹奏一首未曾问世,但优美动听的曲子。而每当

小伦想多了解小雨一些,她常欲言又止,只都推说是秘密。但有一天,在一场误会发生後,小雨

再也没来上过课,思念小雨又一头雾水的小伦决心要找出这个不能说的秘密…