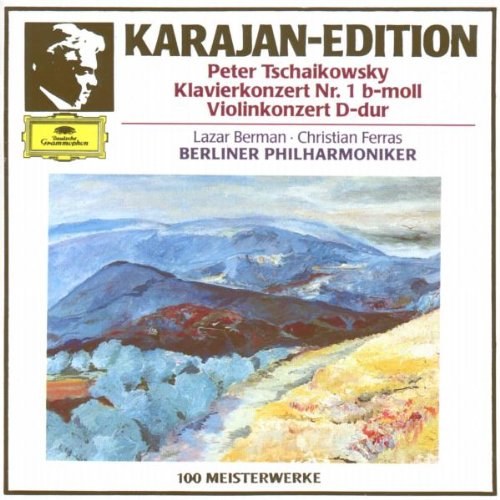

这套《 柴可夫斯基 - No. 1 钢琴协奏曲 :No . 1 钢琴协奏曲 及 小提琴协奏曲》 由DG 唱片公司发行于1989 年,分别由钢琴家拉扎尔• 贝尔曼 和 小提琴家克里斯蒂安• 费拉斯主奏, 赫伯特• 冯• 卡拉扬指挥柏林爱乐乐团演奏录制.

拉扎尔• 贝尔曼(Lazar Bermen , 1930) 一是20 世纪俄罗斯著名的钢琴家之一,以触键轻巧、音色厚实、有光泽,和弦处理鲜明,弹奏速度自然,表情细致而著称于世.他对作品的诊释,常常是在整体把握音乐的创作构思下,充分表达自己丰富的想象力,既有缠绵、柔美之情,也有铿锵、恢宏之势.贝尔曼擅长演奏李斯特的作品,他于1963 年演录的李斯特的《 超级练习曲》 的唱片,深得卡拉扬的赏识.其次,他更擅长演奏俄罗斯作曲家的作品,尤其是柴可夫斯基的作品,那种在独自黯淡色调中隐藏着温暖情感的演绎无人能及,经他演奏和录制的柴可夫斯基的《 第一钢琴协奏曲》 ,被公认为是权威性的版本,深受乐迷的喜爱和欢迎.

法国小提琴家克里斯蒂安• 费拉斯(Christian Ferras) ,先后在尼斯音乐学院和巴黎音乐学院从比斯德西(Bistesi)和卡威(Calvet)学习,曾获小提琴演奏和室内乐演奏奖.后又从埃乃斯库学习,17 岁参加蒂博国际小提琴比赛获第一名,尔后开始巡回演奏口其音色壮丽多采,卡拉扬与其合作的协奏曲,尤其好评如潮. 1960年开始费拉斯成为卡拉扬最喜爱的小提琴家并成为柏林爱乐人气指数最高的音乐家

赫伯特• 冯• 卡拉扬(Herbert von Karajan )为伟大的奥地利指挥家.自幼学钢琴,曾进维也纳音乐学校和萨尔兹堡的莫扎特音乐学院学习.他的指挥生涯先从小城乌尔姆开始,1938 年被聘为柏林歌剧院的指挥,1947 年任维也纳爱乐乐团和维也纳乐友协会管弦乐队指挥,1949 年起兼任米兰• 斯卡拉歌剧院常任指挥,1950 年兼任伦敦爱乐乐团常任指挥,1955 年起任柏林爱乐乐团的终身常任指挥,1956 年任维也纳国立歌剧院的音乐总指导.他是现代最著名的指挥家之一,人们称他为“欧洲音乐的总指导”。他也是拜罗伊特、萨尔兹堡音乐节的主要人物.1967 年开始主办他个人的音乐节― 复活节音乐周.

卡拉扬的指挥动作洒脱、大方、气势磅礴,并以准确和客观著称.卡拉扬有惊人的指挥技巧,与乐队的配合如水乳交融般天衣无缝,通过热情洋溢、奔放豪迈的演奏,将音乐准确而强有力地传达给听众。他擅长在忠实于原作的基础上,对作品进行精雕细刻、巧妙布局,甚至适度夸张,而这一切都围绕着塑造完美的音乐形象而进行。在指挥台上卡拉扬经常闭目深思,使得乐队各声部之间达到了演奏室内乐般的默契.在他的领导下,柏林爱乐乐团展现出了一种有如金属般的亮色,被誉为卡拉扬“音响”.卡拉扬指挥时不仅自己全身心投入音乐之中,而且还善于启发乐队队员,使他们懂得如何演奏,用魔法般的动作牢牢吸引住乐队.他所追求的目标就是,“把托斯卡尼尼的精确与富尔特文格勒的幻想结合在一起”。正是他的音乐天赋,加上对乐曲的正确理解和对乐队的严格要求,他的演出总能达到超常出众的艺术水平.

Tchaikovsky's Piano Concerto No. 1 in B flat minor op. 23, composed in Moscow during November and December 1874 and orchestrated during the next two months, is possibly the best-known and best-loved of all piano concertos. It is full of original ideas presented in a masterly fashion. It owes its popularity, however, less to these qualities than to the scope which it offers for dazzling pianistic virtuosity - and to the grandiose maestoso introduction to its firs movement, whose brash power and melodic simplicity can enthrall the listener - or repel him. "This" Tchaikovsky is really a matter of taste! However, the musical material of this celebrated (or notorious) introduction plays no further part, either during the first movement or in the rest of the work.

According to Modest Tchaikovsky, his brother originally intended to dedicate the First Piano Concerto to his friend the pianist and conductor Nikolai Rubinstein. Rubinstein generally helped and encouraged the young composer, but he criticized this concerto so harshly that Tchaikovsky, deeply offended and disappointed, turned to the great German conductor and pianist Hans von Bülow. (Thomas Kohlhase)

The expression "stinking music" which Eduard Hanslick used in 1881 after hearing Tchaikovsky's Violin Concerto, has often been angrily rebutted by laters writers. Tchaikovsky himself felt deeply offended when he heard about Hanslick's criticism. In fact, however, Hanslick had a high opinion for other works by Tchaikovsky. His attitude to the Violin Concerto was misunderstood. As a devotee of absolute music Hanslick not only took a sceptical view of all composers of "music of the future", among whom he included Tchaikovsky, but saw the turn away from Classical principles as a symptomatic of music in decline. There was also the fact that the Violin Concerto by Brahms, which had been written at about the same time as Tchaikovsky's concerto, and which Hanslick valued particulary highly, was diametrically opposed in its expressive content to Tchaikovsky's work. By comparison with the cool reserve and rarefied tonal language of Brahms, the unbridled expressive power of Tchaikovsky's music was bound to offend Hanslick's susceptibilities. That was what his words signified. Here were two utterly different concepts of the nature of a concerto. Hanslick's adverse reaction is fully understandable only when we remember that Tchaikovsky rejected the music of Brahms as pretentious and "without genuine depth", and described Brahms to Nadezhda von Meck as a "composer without any creative power". (Heinz Becker)