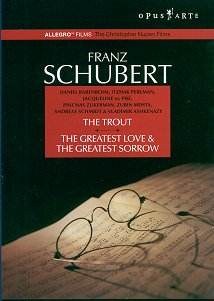

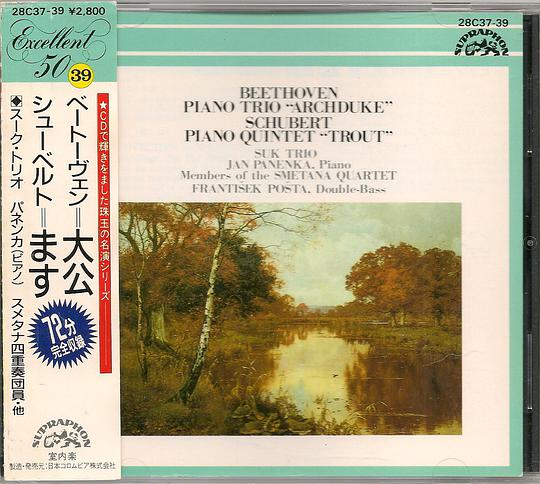

1.The Trout

On August 30th 1969, five young musicians, all of whom were about to become established as international artists of the highest rank, came together to play Schubert's "Trout Quintet" in the new Queen Elizabeth Hall in London. Their names: Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Jacqueline du Pré and Zubin Mehta.

It was clear to us that the concert might well become legendary in time and so we decided to make a film about it.

The intention was two-fold: to film the concert itself live on stage, exactly as it happened, with five of the newly invented, silent 16mm film cameras and to make an introduction to it during the preceding week, documenting the preparations and, in particular, the spirit behind the event.

The artists had all been intimate friends for many years, but, more importantly, they had a great deal in common musically and, in addition, they shared an exuberance in their talents which was as appealing as it was filmable.

The introduction takes the television viewer into areas of music-making that are not normally accessible even to the committed concert-going public and the first part of the film ends with the final seven minutes of back-stage preparation before the concert. They are minutes which contain scenes that have passed into musical and television history.

The film then continues with the complete performance shot during the concert, just as it happened, with not a note re-taken.

2.The Greatest Love and the Greatest Sorrow

Franz SchubertSchubert's reputation also suffered from the fact that he did things differently and when a work of art is new and different, and the world cannot categorise or label it, it often takes a long time for the world to understand and accept what that work has to offer. In some ways, these things haunt Schubert's reputation even today.

To complicate the picture still further, Schubert lived, and in some ways his music continues to live, under the shadow of Beethoven. Schubert himself asked the question "Wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?" (Who would dare to do anything after Beethoven?). The answer, of course, was Franz Peter Schubert and, most notably, in the music that he wrote after the death of his God, Ludvig van Beethoven.