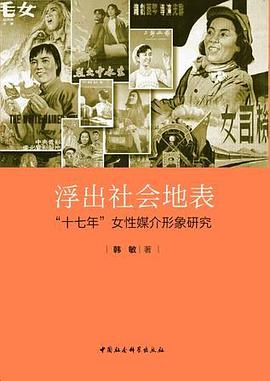

浮出社会地表 豆瓣

作者:

韩敏

中国社会科学出版社

2019

- 1

平等是“十七年”留给改革开放时代*重要的价值观念,“十七年”女性媒介形象在这场政府主导的妇女平权运动中产生了重要的引导作用。本书采用定量和定性相结合的方法,研究了“十七年”时期的报纸、杂志、图书、电影(包括电影海报)、年画与邮票等多种媒介所建构的女性形象。“十七年”女性媒介形象解决了“出走后的娜拉”的社会问题,建构了中国女性的“社会性成人身份”,为女性进入社会空间提供了知识合法性,也为新时期女性的个性解放与主体意识的建构奠定了观念基础。然而“十七年”女性媒介形象并不是整全性的形象体系,家庭生活角色形象的缺席导致了妇女形象体系的残缺。