反思進步價值 豆瓣

作者:

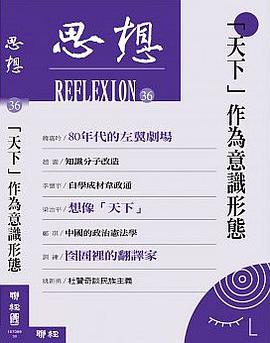

《思想》編輯委員會

聯經

2018

- 5

近些年來,美國領導地位的相對衰退、歐盟的整合危機、中國的強勢崛起,以及新興民主的向下沉淪,都歷歷在目。經濟全球化被保護主義所取代;人權的全球化遭到重挫;貧富差距在各國持續惡化;移民與難民激起排外浪潮,身分認同政治變成右翼民粹的溫床;各種威權政黨也接踵興起。

面對這樣的氣氛,《反思進步價值》(思想 35)思想編輯委員會邀集了台灣、香港以及中國大陸多位學者,共同探討「進步價值」在今天世局中的處境與前景。大家以不同的方式意識到,經過近幾十年的沖刷,現代自由主義、民主共和主義以及左翼進步主義的根基,並不如過去所想像的那般穩固。進步價值需要藉不同的思考與論述來賦予新的生命。這件工作頭緒繁多,有待長期的耕耘、不斷的辯難。

《反思進步價值》還有〈走入馬共後代的家族史〉訪談,以及其他多篇值得閱讀的文章佳作。

面對這樣的氣氛,《反思進步價值》(思想 35)思想編輯委員會邀集了台灣、香港以及中國大陸多位學者,共同探討「進步價值」在今天世局中的處境與前景。大家以不同的方式意識到,經過近幾十年的沖刷,現代自由主義、民主共和主義以及左翼進步主義的根基,並不如過去所想像的那般穩固。進步價值需要藉不同的思考與論述來賦予新的生命。這件工作頭緒繁多,有待長期的耕耘、不斷的辯難。

《反思進步價值》還有〈走入馬共後代的家族史〉訪談,以及其他多篇值得閱讀的文章佳作。