哈耶克

热烈与冷静 豆瓣

作者:

林毓生

1998

- 6

目录

试图贯通于热烈与冷静之间――略述我的治学缘起 (代序)

一、什么是“创造性转化”

二、“创造性转化”的实际运作

三、“创造性转化”的再思

四、为什么应该推行“创造性转化”

五、中国家庭观念的“创造性转化”

六、“错置具体感的廖误”

七、传布家思想“创造性转化”的道路

八、始终忠于知性的神明

九、自由不是解放

十、自由的两项基本原则

一一、法治下的自由

一二、普通性与抽象社会演化的结果

一三、普遍性与抽象性是社会演化的结果

一四、临时性的历史主义者

一五、世事和真理不同

一六 、 “理念忆型分析”的必要

一七、50年代台湾的政治环境

一八、我少年时爱国意识与政治意识

一九、殷海光先生的逻辑课

二0、殷我先生影响了我一生

二一、给历史的开展一个可能的选项

二二、以真诚的生命投入思考的工作

二三、民主的历史意义

二四、民主理论发展的前景

二五、敬傅正先生

二六、现代的公民社会

……

一二四、中国没有法治的传统

一二五、民主只能落实在支持民主的基础上

一二六、正视困难

编后记

试图贯通于热烈与冷静之间――略述我的治学缘起 (代序)

一、什么是“创造性转化”

二、“创造性转化”的实际运作

三、“创造性转化”的再思

四、为什么应该推行“创造性转化”

五、中国家庭观念的“创造性转化”

六、“错置具体感的廖误”

七、传布家思想“创造性转化”的道路

八、始终忠于知性的神明

九、自由不是解放

十、自由的两项基本原则

一一、法治下的自由

一二、普通性与抽象社会演化的结果

一三、普遍性与抽象性是社会演化的结果

一四、临时性的历史主义者

一五、世事和真理不同

一六 、 “理念忆型分析”的必要

一七、50年代台湾的政治环境

一八、我少年时爱国意识与政治意识

一九、殷海光先生的逻辑课

二0、殷我先生影响了我一生

二一、给历史的开展一个可能的选项

二二、以真诚的生命投入思考的工作

二三、民主的历史意义

二四、民主理论发展的前景

二五、敬傅正先生

二六、现代的公民社会

……

一二四、中国没有法治的传统

一二五、民主只能落实在支持民主的基础上

一二六、正视困难

编后记

New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas 豆瓣

作者:

Friedrich Hayek

Univ of Chicago Pr (T)

1985

- 7

The Road to Serfdom 豆瓣

8.8 (5 个评分)

作者:

F. A. Hayek

Inst of Economic Affairs

2001

In the last years of World War II, Friedrich Hayek wrote The Road to Serfdom. He warned the allies that policy proposals which were being canvassed for the post-war world ran the risk of destroying the very freedom for which they were fighting. On the basis of 'as in war, so in peace', economists and others were arguing that the government should plan all economic activity. Such planning, Hayek argued, would be incompatible with liberty, and had been at the very heart of the movements that had established both communism and Nazism.

On its publication in 1944, the book caused a sensation. Neither its British nor its American publisher could keep up with demand, owing to wartime paper rationing. Then, in 1945, Reader's Digest published The Road to Serfdom as the condensed book in its April edition. For the first and still the only time, the condensed book was placed at the front of the magazine instead of the back. Hayek found himself a celebrity, addressing a mass market.

The condensed edition was republished for the first time by the IEA in 1999 and has been reissued to meet the continuing demand for its enduringly relevant and accessible message.

On its publication in 1944, the book caused a sensation. Neither its British nor its American publisher could keep up with demand, owing to wartime paper rationing. Then, in 1945, Reader's Digest published The Road to Serfdom as the condensed book in its April edition. For the first and still the only time, the condensed book was placed at the front of the magazine instead of the back. Hayek found himself a celebrity, addressing a mass market.

The condensed edition was republished for the first time by the IEA in 1999 and has been reissued to meet the continuing demand for its enduringly relevant and accessible message.

The Constitution of Liberty 豆瓣

作者:

F. A. Hayek

Routledge

2006

- 9

"One of the great political works of our time, . . . the twentieth-century successor to John Stuart Mill's essay, 'On Liberty.'"—Henry Hazlitt, Newsweek

"A reflective, often biting, commentary on the nature of our society and its dominant thought by one who is passionately opposed to the coercion of human beings by the arbitrary will of others, who puts liberty above welfare and is sanguine that greater welfare will thereby ensue."—Sidney Hook, New York Times Book Review

In this classic work Hayek restates the ideals of freedom that he believes have guided, and must continue to guide, the growth of Western civilization. Hayek's book, first published in 1960, urges us to clarify our beliefs in today's struggle of political ideologies.

"A reflective, often biting, commentary on the nature of our society and its dominant thought by one who is passionately opposed to the coercion of human beings by the arbitrary will of others, who puts liberty above welfare and is sanguine that greater welfare will thereby ensue."—Sidney Hook, New York Times Book Review

In this classic work Hayek restates the ideals of freedom that he believes have guided, and must continue to guide, the growth of Western civilization. Hayek's book, first published in 1960, urges us to clarify our beliefs in today's struggle of political ideologies.

通往奴役之路 豆瓣 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

The Road to Serfdom

8.3 (135 个评分)

作者:

哈耶克

译者:

王明毅

/

冯兴元 等

…

中国社会科学出版社

1997

- 8

《通往奴役之路》一书在哈耶克的学术生涯中占有极其重要地位,这本书为他赢得广泛的注意,他的世界性声誉就是由此奠定的。他在这本书中论证道,当时正在计划中的福利国家不是为个人自由的战斗在和平时期的继续,倒是朝着专制的方向迈出了一步。因此,他认为追求计划经济,其无意识后果必然是极权主义。为了反对这种计划经济,哈耶克有力地重申了他一贯坚持的古典自由主义观点,同时,也允许适度的政府活动,但这仅限于符合他的法治概念的那些活动形式。应该强调的是,哈耶克的自由主义包括对许多有用的社会制度的赞赏,但这些制度只能是人的自发行动的后果,而不能是人设计的结果。这一论点是从休漠、亚当・斯密和苏格兰历史学派那里继承过来的,它在哈耶克的著作中占据了重要位置。由此出发,哈耶克认为,良好的社会不是简单地依赖于在政府所提供的法律框架内追求私利,相反,它应依赖于一套复杂的法律、道义传统和行为规则的框架,这套框架的特点应该为大多数社会成员所理解和认同。<br />这部著作从问世直到今天,一直在学术界中存有争议。其中,一个重要原因在于这本书本身的内在悖论。我们知道,哈耶克这本书的观点来源于关于市场和其它非主观设计的制度所具有的“自发秩序”的特性的思想。这种思想使哈耶克遇到一些难以解决的问题,使他不可避免地陷于社会进化和团体选择的争端之中。他对选择机制特点的论述与自由主义的关系并不总是清楚的。这些论点的非理性特征与其高度理性的几近乌托邦的新自由主义思想,形成鲜明的对照。《通往奴役之路》一书所存在的这种缺陷,日后也为作者本人意识到,他在后来出版的《自由宪章》和《法律、立法和自由》三部曲中,多处涉及这个难题,试图将古典自由主义与“进代”的主题结合起来。至于这一尝试成功与否,尚有待评说,但哈耶克及其著作无疑对学术界产生了重要影响,并对政治思想领域中古典自由主义的复兴发挥了极大的作用。

致命的自负 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

The Fatal Conceit

8.7 (27 个评分)

作者:

[英] 哈耶克

译者:

冯克利

/

胡晋华

中国社会科学出版社

2000

- 9

1978年,年届80高龄,与形形色色的社会主义战斗了一生的哈耶克,希望让这场论战有个了断。他设想举行一次正式的大辩论,地点很可能是在巴黎,让社会主义的主要理论家与知识界中赞成市场秩序的领军人物对垒。他们所要讨论的问题是:“社会主义是错误的吗?”赞成市场秩序的人将会证明,不管是以科学、事实还是逻辑为根据,社会主义都是错误的,而且历来如此;本世纪社会主义思想在许多实践领域的应用屡屡遭受的失败,从整体上说便是这些科学谬误的直接后果。哈耶克把支持自由市场的主要论点写在一份宣言里,然后又压缩成了这本小书。

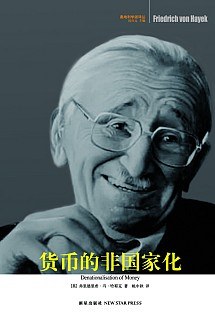

货币的非国家化 豆瓣

Denationalization of Money

9.7 (6 个评分)

作者:

[英国] 弗里德里希·冯·哈耶克

译者:

姚中秋

新星出版社

2007

- 8

《货币的非国家化——对多元货币的理论与实践的分析》是哈耶克晚年最后一本经济学专著。他在书中颠覆了正统的货币制度观念:既然在一般商品、服务市场上自由竞争最有效率,那为什么不能在货币领域引入自由竞争?哈耶克提出了一个革命性建议:废除中央银行制度,允许私人发行货币,并自由竞争,这个竞争过程将会发现最好的货币。

本书出版后在西方引起强烈反响,由此引发的争论至今没有结束(全球化的深化和电子货币的发展让哈耶克的观点再度受到重视),系首次译为中文。

本书出版后在西方引起强烈反响,由此引发的争论至今没有结束(全球化的深化和电子货币的发展让哈耶克的观点再度受到重视),系首次译为中文。

The Fatal Conceit 豆瓣 谷歌图书

作者:

F. A. Hayek

Routledge

1990

First published in 1990. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

科学的反革命 豆瓣

The Counter-Revolution of science

作者:

[英国] 哈耶克

/

[英国] 弗里德利希·冯·哈耶克

译者:

冯克利

译林出版社

2003

- 2

德文版(1959年)前言

收在这本书里的文章,本来是为一本篇幅更大的著作所写,若是我能够完成,它讨论的将是近代以来理性的滥用和衰落的历史。前两篇文章是第二次世界大战初期在伦敦较为悠闲的时光中写成。我无力对抗落下的炸弹不时打断的环境,便把精力都用在了这个远离现实的题目上。这两篇文章曾发表在1941到1944年的《经济学》杂志(Economica)上。第三篇是后来据同一时期的一次演说笔记写成,1951年6月刊发于《标尺》(Measure)。承蒙这些杂志的出版人及伦敦经济学院和芝加哥亨利·瑞格纳里公司允许我基本未做改动重印这些文章,在此向他们致以谢忱。

在这同一个领域的另一些并非随后立刻着手的研究,打断了我按原来的计划从事工作。那时我有一种迫切的愿望,要给自己的分析——它们是我对理性衰落的一项更大的研究中的第二部分的主要论证——做一总结。但是我日益清楚地意识到,把原来的计划完成得让人满意,需要以广泛的哲学研究为前提,于是在中断的那几年里,我便把大部分时间用在这种研究上。我愿意接受美国的出版社重印这些文章的友好建议,既是因为公众对它们有兴趣,也是因为我希望出版整部著作的时间已不那么紧迫。

当然,这些零散的思想训练是由其背景决定的。因此读者也许乐于让我简单介绍一下那项更大任务的目标。在写这些文章之前,我研究过十八世纪的个人主义学说。这项研究的若干初步成果,当时发表在我的《个人主义和经济秩序》(芝加哥大学出版社,1948)的第一章。目前这本书的第一部分所讨论的,便是对这种个人主义的敌视态度的思想来源。这些我认为反映着滥用理性的观点的历史发展,会在将来分为四部分的研究中加以讨论。本书阐述的这一发展之早期法国阶段的第二部分,本来打算作为这四部分研究中的第一部分。第三部分本应作为讨论这场源于法国的运动在德国的继续的第二部分的开场白。然后是相似的一部分,它将讨论十九世纪末发生在英国的自由主义的退却——这首先要归咎于来自法国和德国的影响。最后一部分打算谈谈美国的类似发展。

在对理性受到的日甚一日的滥用的全面考察之后,是对极权主义统治下理性衰落的讨论。这第二项重要工作的基本思想,最初以通俗的形式出现在我的《通往奴役之路》(芝加哥大学出版社,1944)一书中。

在重印这些摘编而成的文章时,也许我不该保留原有的顺序。这本小书有可能给后面较易于理解的领域设下不必要的障碍,有关“唯科学主义和社会研究”的一篇详细的理论导读,或许能够提供比它更出色的系统分析。因此,对抽象讨论不感兴趣的读者,完全可以先阅读讨论“科学的反革命”的第二部分。然后他会觉得更容易理解第一部分对同一个问题的较为抽象的讨论。

我还想补充说,以本书作为其中一部分的那本著作,不会以原先设想的方式继续撰写了。我现在打算在另一本书中阐述这个思想体系,它减少了历史色彩,但更为系统了。

F. A. 哈耶克

美国版(1952年)前言

收在本书中的文章,最初虽然发表于不同的年份,却是一个整体计划的一部分。为了这次再版,对阐述的内容做了稍许改动,弥补了几处缺陷,不过主要的论证未变。文章的顺序现在更有条理了,与论证的展开相一致,而不再像它们初次发表时那样随意。因此,本书先是对一般问题做了理论探讨,然后考察了相关观念的历史作用。这不是为了卖弄学问,也不仅是为了避免不必要的重复,因为在我看来,这对于证明那种特殊发展的真正意义至关重要。不过我也十分清楚,这样做的结果是,本书的前几章较之其他内容更难理解;把较为具体的讨论放在前面也许更恰当一些。然而我依然认为,关心这个题目的大多数读者,会觉得现在这种顺序更为恰当。至于那些对抽象讨论无多大兴趣的读者,可以先读冠以本书标题的第二部分。我希望他然后会发现,第一部分对这个问题的一般性讨论更有意义。

本书的两部分主要内容,最初部分地分别发表在1942—1944年和1941年的《经济学》杂志上。第三篇研究是后来写的一篇演说稿,最初发表于1951年6月号的《标尺》,同时也是从给前两篇论文所准备的笔记中整理而成。这些杂志以及伦敦经济和政治学院的编辑,还有它们可敬的出版商、芝加哥的亨利·瑞格纳里公司,允许我重印当初在其赞助下发表的文章,在此必须向他致谢。

F. A. 哈耶克

收在这本书里的文章,本来是为一本篇幅更大的著作所写,若是我能够完成,它讨论的将是近代以来理性的滥用和衰落的历史。前两篇文章是第二次世界大战初期在伦敦较为悠闲的时光中写成。我无力对抗落下的炸弹不时打断的环境,便把精力都用在了这个远离现实的题目上。这两篇文章曾发表在1941到1944年的《经济学》杂志(Economica)上。第三篇是后来据同一时期的一次演说笔记写成,1951年6月刊发于《标尺》(Measure)。承蒙这些杂志的出版人及伦敦经济学院和芝加哥亨利·瑞格纳里公司允许我基本未做改动重印这些文章,在此向他们致以谢忱。

在这同一个领域的另一些并非随后立刻着手的研究,打断了我按原来的计划从事工作。那时我有一种迫切的愿望,要给自己的分析——它们是我对理性衰落的一项更大的研究中的第二部分的主要论证——做一总结。但是我日益清楚地意识到,把原来的计划完成得让人满意,需要以广泛的哲学研究为前提,于是在中断的那几年里,我便把大部分时间用在这种研究上。我愿意接受美国的出版社重印这些文章的友好建议,既是因为公众对它们有兴趣,也是因为我希望出版整部著作的时间已不那么紧迫。

当然,这些零散的思想训练是由其背景决定的。因此读者也许乐于让我简单介绍一下那项更大任务的目标。在写这些文章之前,我研究过十八世纪的个人主义学说。这项研究的若干初步成果,当时发表在我的《个人主义和经济秩序》(芝加哥大学出版社,1948)的第一章。目前这本书的第一部分所讨论的,便是对这种个人主义的敌视态度的思想来源。这些我认为反映着滥用理性的观点的历史发展,会在将来分为四部分的研究中加以讨论。本书阐述的这一发展之早期法国阶段的第二部分,本来打算作为这四部分研究中的第一部分。第三部分本应作为讨论这场源于法国的运动在德国的继续的第二部分的开场白。然后是相似的一部分,它将讨论十九世纪末发生在英国的自由主义的退却——这首先要归咎于来自法国和德国的影响。最后一部分打算谈谈美国的类似发展。

在对理性受到的日甚一日的滥用的全面考察之后,是对极权主义统治下理性衰落的讨论。这第二项重要工作的基本思想,最初以通俗的形式出现在我的《通往奴役之路》(芝加哥大学出版社,1944)一书中。

在重印这些摘编而成的文章时,也许我不该保留原有的顺序。这本小书有可能给后面较易于理解的领域设下不必要的障碍,有关“唯科学主义和社会研究”的一篇详细的理论导读,或许能够提供比它更出色的系统分析。因此,对抽象讨论不感兴趣的读者,完全可以先阅读讨论“科学的反革命”的第二部分。然后他会觉得更容易理解第一部分对同一个问题的较为抽象的讨论。

我还想补充说,以本书作为其中一部分的那本著作,不会以原先设想的方式继续撰写了。我现在打算在另一本书中阐述这个思想体系,它减少了历史色彩,但更为系统了。

F. A. 哈耶克

美国版(1952年)前言

收在本书中的文章,最初虽然发表于不同的年份,却是一个整体计划的一部分。为了这次再版,对阐述的内容做了稍许改动,弥补了几处缺陷,不过主要的论证未变。文章的顺序现在更有条理了,与论证的展开相一致,而不再像它们初次发表时那样随意。因此,本书先是对一般问题做了理论探讨,然后考察了相关观念的历史作用。这不是为了卖弄学问,也不仅是为了避免不必要的重复,因为在我看来,这对于证明那种特殊发展的真正意义至关重要。不过我也十分清楚,这样做的结果是,本书的前几章较之其他内容更难理解;把较为具体的讨论放在前面也许更恰当一些。然而我依然认为,关心这个题目的大多数读者,会觉得现在这种顺序更为恰当。至于那些对抽象讨论无多大兴趣的读者,可以先读冠以本书标题的第二部分。我希望他然后会发现,第一部分对这个问题的一般性讨论更有意义。

本书的两部分主要内容,最初部分地分别发表在1942—1944年和1941年的《经济学》杂志上。第三篇研究是后来写的一篇演说稿,最初发表于1951年6月号的《标尺》,同时也是从给前两篇论文所准备的笔记中整理而成。这些杂志以及伦敦经济和政治学院的编辑,还有它们可敬的出版商、芝加哥的亨利·瑞格纳里公司,允许我重印当初在其赞助下发表的文章,在此必须向他致谢。

F. A. 哈耶克

知识分子为什么反对市场 豆瓣

Intellectuals vs.Free Market

作者:

罗伯特・诺齐克

/

F.A.哈耶克

译者:

秋风

吉林人民出版社

2003

- 1

自由市场大幅度地改进了世界各地民众的生活境遇,然而,那么多的知识分子鄙视、厌恶甚至憎恨自由市场。为什么?哈耶克、诺齐克、弗里德曼、斯蒂格勒、布坎南等当代最杰出的政治哲学家和经济学家诊这种奇怪的心理症状。

Individualism and Economic Order 豆瓣

作者:

F. A. Hayek

University Of Chicago Press

1996

- 6

In this collection of writings, Nobel laureate Friedrich A. Hayek discusses topics from moral philosophy and the methods of the social sciences to economic theory as different aspects of the same central issue: free markets versus socialist planned economics. First published in the 1930s and '40s, these essays continue to illuminate the problems faced by developing and formerly socialist countries.

哈耶克评传 豆瓣

Hayek's Challenge: An Intellectual Biography of F.A. Hayek

作者:

(美)布鲁斯·考德威尔

译者:

冯克利

商务印书馆

2007

- 6

本书包括三个部分,第一部分讲述了奥地利学派的背景,包括奥地利学派及其对手:历史主义者、社会主义者和实证主义者;第二部分讲述哈耶克的人生旅程;第三部分讲述哈耶克的挑战,分两章,首先评价了哈耶克的旅程,同时试图对他的遗产做出评估,然后以一个经济思想史学者的身份看待哈耶克对经济学家采用的研究方法所持的批判态度,并严肃的看待这些批判,并且透过他们去反思思想经济学在刚刚过去的那个世纪的发展。

弗里德利希·冯·哈耶克(Friedr:ichAugust yon Hayek,1899~1992)是20世纪最伟大的自由主义思想家之一。他毕生发表了130篇文章和25本专著,学术范围涵盖经济学、政治学、哲学、人类学、法学、心理学、知识论和伦理学诸方面,而且在每一个领域都产生了巨大的影响。哈耶克于1974年获得了诺贝尔经济学奖,但他的学术贡献却远远超出了经济学的范围。本书旨在勾勒哈耶克平实却又绚烂的生涯,阐释其博大深邃的经济、政治、法律思想,让读者在掩卷之后能对这位被称为“20世纪的先知”的伟大哲人有一个概括的了解。

弗里德利希·冯·哈耶克(Friedr:ichAugust yon Hayek,1899~1992)是20世纪最伟大的自由主义思想家之一。他毕生发表了130篇文章和25本专著,学术范围涵盖经济学、政治学、哲学、人类学、法学、心理学、知识论和伦理学诸方面,而且在每一个领域都产生了巨大的影响。哈耶克于1974年获得了诺贝尔经济学奖,但他的学术贡献却远远超出了经济学的范围。本书旨在勾勒哈耶克平实却又绚烂的生涯,阐释其博大深邃的经济、政治、法律思想,让读者在掩卷之后能对这位被称为“20世纪的先知”的伟大哲人有一个概括的了解。

Choice in Currency 豆瓣

作者:

Friedrich August Von Hayek

/

I. F. Pearce

Institute of Economic Affairs

1977

- 7

The Constitution of Liberty 豆瓣 Goodreads Goodreads

The Constitution of Liberty

作者:

Friedrich A. Hayek

The University of Chicago Press

1978

- 10

"One of the great political works of our time, . . . the twentieth-century successor to John Stuart Mill's essay, 'On Liberty.'"?Henry Hazlitt, Newsweek

"A reflective, often biting, commentary on the nature of our society and its dominant thought by one who is passionately opposed to the coercion of human beings by the arbitrary will of others, who puts liberty above welfare and is sanguine that greater welfare will thereby ensue."?Sidney Hook, New York Times Book Review

In this classic work Hayek restates the ideals of freedom that he believes have guided, and must continue to guide, the growth of Western civilization. Hayek's book, first published in 1960, urges us to clarify our beliefs in today's struggle of political ideologies.

"A reflective, often biting, commentary on the nature of our society and its dominant thought by one who is passionately opposed to the coercion of human beings by the arbitrary will of others, who puts liberty above welfare and is sanguine that greater welfare will thereby ensue."?Sidney Hook, New York Times Book Review

In this classic work Hayek restates the ideals of freedom that he believes have guided, and must continue to guide, the growth of Western civilization. Hayek's book, first published in 1960, urges us to clarify our beliefs in today's struggle of political ideologies.

Keynes Hayek 豆瓣

作者:

Nicholas Wapshott

W. W. Norton & Company

2011

- 10

As the stock market crash of 1929 plunged the world into turmoil, two men emerged with competing claims on how to restore balance to economies gone awry. John Maynard Keynes, the mercurial Cambridge economist, believed that government had a duty to spend when others would not. He met his opposite in a little-known Austrian economics professor, Freidrich Hayek, who considered attempts to intervene both pointless and potentially dangerous. The battle lines thus drawn, Keynesian economics would dominate for decades and coincide with an era of unprecedented prosperity, but conservative economists and political leaders would eventually embrace and execute Hayek's contrary vision. From their first face-to-face encounter to the heated arguments between their ardent disciples, Nicholas Wapshott here unearths the contemporary relevance of Keynes and Hayek, as present-day arguments over the virtues of the free market and government intervention rage with the same ferocity as they did in the 1930s.